Plaidoyer pour l’inconnaissable

Paule Pérez

Lignes et trous noirs

Noëlle Combet

Hasards, poème

Noëlle Combet

La dispute de Gaza

François Guillemeteaud

Une Carthage subjective

Méditer, errer en Médit-err-anée

Paule Pérez

Plaidoyer pour l’inconnaissable

Paule Pérez

Lignes et trous noirs

Noëlle Combet

Hasards, poème

Noëlle Combet

La dispute de Gaza

François Guillemeteaud

Une Carthage subjective

Méditer, errer en Médit-err-anée

Paule Pérez

par Paule Pérez

Est-il si difficile de comprendre que, si on n’est pas favorable à l’entrée des chars israéliens dans Gaza, on ne le soit pas pour autant aux tirs de rockets du Hamas sur Sdérot ? En effet aurait-il été si impossible de défiler avec deux pancartes, une main brandissant l’appel au retrait et l’autre l’appel à l’arrêt des tirs ?

Est-il si difficile de comprendre que si on se situe à gauche dans la géographie politique, on n’en soit pas pour autant près de traiter Israël d’Etat nazi ? Est-il si difficile de comprendre qu’on puisse à la fois, religieusement ou non, se sentir juif, et ne pas renoncer à l’esprit critique à l’égard de la politique et de la diplomatie israéliennes ?

Est-il si difficile en somme de comprendre que des Français juifs en aient assez de se trouver pris en tenaille entre des positions multiples que d’autres projettent sur eux et qui se balaient entre ces pôles extrêmes : entre des non-juifs qui attendent d’eux qu’ils considèrent comme acceptable la position déflagratrice du Hamas, et des juifs qui leur reprochent de ne pas être des inconditionnels d’Israël.

Enfin, est-il si difficile de comprendre qu’ils sont plus nombreux qu’on le croit, les Européens juifs qui, même s’ils ont de la famille en Israël, ne se vivent pas forcément en double appartenance ? Peut-on pour autant leur en vouloir de refuser d’envisager avec les Iraniens qu’Israël soit rayé de la carte et les Israéliens jetés à la mer ?

Combien de temps devrons-nous supporter le simplisme et le réductionnisme ambiants? C’est par la crise du Moyen-Orient que j’aborde la question, qui me touche à titre personnel. Mais, plus objectivement, mon propos est plus général. Il concerne la plupart des domaines de notre actualité. J’ai cru un temps que les anathèmes sans nuance qui se lançaient dans les années 70 n’avaient plus cours, surtout depuis la « chute du mur » : on ne traite plus de gauchiste celui qui ose une critique virulente des corps constitués, pas plus qu’on traite encore de fasciste celui qui réprouve la séquestration des patrons. Mais si les mots d’ordre, mots de passe, slogans, modalités du jugement, se sont déplacés, au fond, les réflexes réductionnistes perdurent : ils utilisent juste d’autres mots et se portent sur d’autres domaines. Et forcément s’avère cette lapalissade : qu’il est plus aisé de s’appauvrir que de s’enrichir. Et ce, qu’il s’agisse de produire des idées, de repérer des symboles opératoires, de mettre en fonction la pensée, aussi bien que de biens matériels.

Ainsi, pour changer de registre, dans la sphère économique : on assiste consterné à cette aberration que dans le processus de la plus-value du capital, l’argent soit à la fois agent et marchandise ultime. Et chacun déplore ce « dévoiement » ou cette « torsion » des économies qui fait qu’elles ne reposent plus sur du « réel » et de la production matérielle, et où les échanges en places financières ne sont qu’immatériels, spéculatifs, « virtuels ». Allons-nous pour autant généraliser le retour au troc, sortir le joker de la politique de la décroissance, quand ce n’est pas inciter les consommateurs à faire la grève des achats ?

Est-il, en la matière, si difficile de comprendre que si on reste consterné par la marchandisation qui a conduit à voir en n’importe quel objet un produit commercialisable, ce jusqu’à l’organe humain et aux enfants adoptables des pays pauvres, on ne pousse pas le raisonnement jusqu’à penser que tout désir d’objet, tout désir de consommation, soit orchestré par les pouvoirs du capital. Autrement dit, comme le pensent certains, par l’effet d’une jouissance qui se voudrait sans fin?

Par qui vais-je être assassinée, si je dis qu’il n’était pas nécessaire de quitter la table de Durban II, au nom d’un esprit de réserve vis-à-vis d’Israël, alors qu’au final chacun en est reparti identique à lui-même ? Certes à première vue la position qui consiste à ne pas prendre parti semble politiquement celle qui n’attiserait pas les animosités. Et puis après ? N’est-ce pas aussi l’aveu d’une croyance que selon le climat ambiant, il n’existerait pas dans l’ensemble du monde arabe comme en Israël, à peine deux personnes susceptibles de se parler ? Et les mariages mixtes, et les amitiés profondes, parfois nées en prison, et les relations de bon voisinage, et les solidarités spontanées, seraient-ils trop anecdotiques, trop communs ou trop exceptionnels pour être relatés dans une conférence internationale – ou tout simplement que l’espoir qu’ils portent serait trop dérangeant ? Mais comment pourrais-je penser que le silence, l’absence d’échange et de débat, pourrait-faire avancer la paix? Décidément, je ne le peux pas.

Par qui vais-je être assassinée : par un clone du meurtrier extrémiste d’Itshak Rabin ou par un kamikaze instruit par les mollahs ? Si je dis à un cousin d’Israël que les discours officiels de son pays ont parfois des relents méprisants, qu’ils choquent ma conscience de juive née en pays arabe, je me fais traiter d’irresponsable, voire de complice stupide de ceux qui voudraient la destruction d’Israël. Ancienne habitante ressortissante d’un pays arabe, je ne ressens pas un Arabe comme un ennemi constitutif, même s’il peut être à la fois un adversaire politique potentiel comme n’importe qui, et voter comme moi en France, et je le comprends mieux il est vrai, qu’un juif d’Europe, car nous sommes foncièrement méditerranéens. C’est ainsi et je crois utile de l’écrire.

On a pu me traiter aussi d’infidèle au judaïsme, en tant que non pratiquante, et de surcroît dont les parents, du fait de leur lieu de naissance, n’ont pas connu la shoah. Mes parents n’ont pas connu la shoah. Mais me croirait-on si je disais que pendant toute mon enfance, ils m’en ont tant parlé que mes cauchemars n’étaient que barbelés, angoisses de fuites impossibles et images de mort ? Est-il si indécent que j’en parle, cela doit-il forcément choquer les victimes directes de la déportation ? Lointaine descendante des juifs d’Espagne et du Portugal persécutés par l’Inquisition, dont, cinq siècles plus tard, parlait encore mon père, je crois en savoir la puissance quasi-illimitée de la mémoire et de la transmission, aussi j’en revendique le risque.

Nous connaissons certes notre lieu de naissance, mais, qui que nous soyons, cela signifie-t-il pour autant que nous sachions « tout » de nos origines ? Il y aura toujours un « avant » inconnu, et inconnaissable, même dans les lignées qui se voudraient les plus nobles et les plus « traçables » : qu’il s’agisse des secrets de famille sur le terroir français dont l’aristocratie est pleine, ou des innombrables aléas migratoires et politiques. L’Histoire, justement, nous a mis au monde en un lieu où, selon quelques critères, la coloration psychique, sociale et culturelle, nous assignerait dans un camp. J’aurais pu naître sous le même nom, fervente catholique en Espagne et même entrer au Carmel. Quelque soit le camp dans lequel chacun se bat pour « défendre ses valeurs », sur la question de l’origine, il en va de même pour tous : il arrive un moment, en remontant la lignée, où on ne sait décidément pas. Nous sommes à jamais assignés à l’ignorance des racines de nos racines, et la notion de l’origine se révèle alors dans toute sa fonction de leurre identitaire. Comment dès lors parler de fidélité, de loyauté, de responsabilité, selon quel bord faire prendre corps à ces valeurs? Et à quel niveau de génération celles-ci devraient-elles remonter, si sous une forme ou sous une autre, cette impossibilité à savoir se rappelle à nous avec son cortège d’incertitudes, d’incomplétude… Et au reste, jusqu’à quel point est-on obligé d’être fidèle à une généalogie, dès lors que la moindre exploration de nos inconscients révèle haines, ambivalences ou animosités féroces envers nos plus proches, pères, mères, frères …Raison de plus pour en être désarrimé !

Je ne ferai pas appel à nos maîtres : depuis quelques années, nous croyons si fort, trop fort, ne plus pouvoir penser sans eux, au point que nous serions devenus incapables de développer la moindre parole sans les citer, histoire de bien nous convaincre que nous les avons bien étudiés. Il faut aujourd’hui que la référence soit bien claire, que chacun apparaisse comme ancien élève ou disciple de, post-x ou y…au nom de qui se fonderait une opinion (si peu) personnelle. Ces maîtres, à force de les nommer à tout bout de champ, n’encourons-nous pas le risque d’énoncer une parole vide, vide, tout simplement? Alors, soumis à l’injonction de nos origines, soumis à l’opinion du maître, soumis à l’opinion publique, soumis à la pensée dominante ou à celle de son camp minoritaire, soumis au besoin d’appartenance, soumis à la croyance que la pensée est forcément univoque, quelle différence cela fait-il ? C’est, toujours, réduire la richesse, la finesse du grain et la nuance qui font notre tissu. Et n’est-ce pas là justement notre symptôme, le piège dans lequel nous nous sommes laissé prendre ?

Est-il si naïf ou si imbécile de rêver que chaque digne conférencier de Durban II aurait pu se charger de rappeler ce qui précède à tous les types d’extrémistes de la planète, des mollahs iraniens aux évêques qui excommunient une petite fille violée, en passant par les rabbins qui invoquent au retour aux frontières du roi Salomon ? Cela leur aurait demandé plus de travail. Et encore : il eût fallu qu’ils en soient convaincus, eux-mêmes, des vertus de l’ignorance des racines…avec ses arguments peu chatoyants, terriblement partiels, frustrants, sans prestige. Est-il enfin si difficile de comprendre que, de ce fait têtu, qu’au fond, nous ne pouvons pas connaître l’intégralité du trajet de nos héritages, nous avons avantage à faire le pari qu’il en devient possible de l’accommoder ou de nous en accommoder ?

Ainsi même sans rompre avec ce qui nous a été transmis, nous pouvons en quelque sorte nous instituer un peu de nous-mêmes, c’est-à-dire nous forger nos idées en nous affranchissant partiellement des injonctions que nous aurions reçues – ou que nous croyons avoir en nous. Il ne serait alors même plus besoin d’évoquer des grands mots, les « valeurs », car sous leur lustre, il arrive que celles-ci ne véhiculent qu’une très relative pertinence ! A cela, sans gloire peut-être, mais qu’importe, nous saurons peut-être trouver des possibilités insoupçonnées de pacification.

Paule Pérez

par Noëlle Combet

Dans les trous noirs de l’espace molaire, tel pape dissuade un continent malade du sida d’utiliser le préservatif, tel citoyen d’un pays démocratique nomme détail les camps de concentration, tel chef d’état exige des quotas de contraventions (un papier en plus) et des quotas d’expulsions (un papier en moins). Mais là aussi des oppositions, des protestations, le théâtre mis à la disposition des banlieues, tous les combats donquichottesques, fût-ce contre des moulins à vent, dessinent des rhizomes. La toile est un exemple de lignes moléculaires serpentant entre des lignes majeures.

Des lignes de fuite peuvent être, dans le champ social, plus mortelles qu’ailleurs, la dérégulation boursière, par exemple ayant fait tout à coup basculer les Etats les rappelant à la nécessité des lignes molaires.

Dans toute chose, des transversalités, des variables, des lignes de fuite traversent, en mouvements et échanges incessants, les territoires de consistance et les axes majeurs.

Cette conception deleuzienne héritée de Spinoza éclaire, outre les multiples champs du savoir, nos déambulations existentielles et le langage qui les traduit. Nous oscillons en effet entre nos tendances structurantes et nos mouvements de déterritorialisation. Il y a entre les deux orientations une immanence réciproque, chacune naissant de l’autre et la modifiant.

Les trois lignes de vie dégagées par Gilles Deleuze et Félix Guattari dans « Mille plateaux » se révèlent un modèle efficace, un outil de repère, une boussole pour nous diriger sur nos chemins existentiels et contourner les catastrophes ou parvenir à nous en extraire.

Les lignes, en leur premier état, sont subordonnées au point : elles sont molaires, composent un système arborescent, dessinent un espace strié à l’image de l’autoroute. Il arrive qu’entre la verticale et l’horizontale la diagonale se brise, se mette à serpenter de vecteurs et points, se diffuse en un réseau de lignes nouvelles moléculaires, rhizomiques. Elles animent un espace lisse, steppe, désert, océan dont le plan n’a aucune autre dimension que celle du mouvement qui le parcourt. Les multiplicités qui s’en produisent ne sont plus subordonnées à l’Un. Elles prennent consistance en elles-mêmes.

Anomales, nomades, elles ne sont plus normales et fondées en fait plus qu’en droit, elles génèrent des devenirs et des transformations. A leur pointe extrême, ces rhizomes, dans l’élan qui les accompagne, prennent la forme de lignes de fuite créant des déterritorialisations porteuses de potentialités créatrices. La ligne rhizomique réalise donc une connexion entre le système arborescent et la ligne de fuite, mais elle peut, courant d’arbre en arbre, se trouver ramenée au segment, retourner, coagulée, à l’espace strié ; à son autre extrême, la ligne de fuite, abandonnant sa créativité potentielle, se transforme parfois en ligne de mort. Le rhizome est donc en risque de rencontrer des trous noirs sur son trajet : ceux d’une coalescence extrême là où il serait happé à nouveau par la ligne molaire ou ceux d’une dissolution catastrophique là où la ligne de fuite évoluerait en ligne de mort.

Cette topographie nous concerne dans nos expériences personnelles et sociales qui sont le contenu de nos vies. Nous conduisons nos barques selon une nécessaire organisation existentielle dont les lignes sont molaires. Nous faisons abris de nos systèmes de vie, de pensée ou de croyance. Nous les nommons souvent idéaux. S’ils ne sont pas questionnés, mis à l’épreuve dans la relation avec d’autres, ils nous poussent à l’autoritarisme, à la soumission, les deux parfois, et à une conservation étroite, quasi- rituelle, de nos habitudes.

C’est ainsi que nous vivons le plus souvent, dans les mêmes lieux, les mêmes professions, les mêmes relations, les mêmes cercles. Nous y trouvons un confort, l’illusion d’une vie satisfaisante, une bonne conscience, souvent car, bien sûr, nous savons être utiles et efficaces. C’est la vie « ordinaire ».

Des rhizomes viennent pourtant par bonheur, inquiéter, voire lézarder cette image.

Ils filent la marginalité, la nôtre d’abord et celle que nous apercevons ailleurs, de loin ou de plus près ; ils fissurent nos espaces. Car nous avons nos accidents personnels, nos épreuves, nos passions, nos deuils, nos déchirements, nos désirs d’ ailleurs, nos chagrins, nos maladies, cela-même que pourtant nous tentons de mettre à distance en structurant nos systèmes car nous voudrions bien ne rien savoir du malheur, de la folie ou de la mort.

Rhizomes sont aussi nos sympathies pour ceux qui n’ont pas eu ou n’ont plus la possibilité de structurer : les clochards, les chômeurs, les sans-papiers, ceux qui sont la proie d’une souffrance intime qui nous éprouve.

Rhizomes et lignes de fuites aussi, nos voyages, nos amitiés, nos amours, nos créations.

Et si nous sommes au risque des trous noirs de la sclérose générée par nos structurations obligées, nous pouvons aussi être happés par ceux de nos écarts trop grands lorsque, bateaux ivres, nous cherchons à descendre les fleuves impassibles en nous libérant des haleurs. Nous avons vu des frères humains naufrager sur leurs lignes de fuite, Nerval, Artaud, Van Gogh, nous laissant des œuvres à ouvrir nos émotions et initier nos propres rhizomes. Rimbaud a voulu, revenir pour « se caser » comme on dit, rejoindre un quadrillage molaire…Trop tard. Dans les jeux sociaux et politiques cette topographie apparaît aussi avérée. Dans les trous noirs de l’espace molaire, tel pape dissuade un continent malade du sida d’utiliser le préservatif, tel citoyen d’un pays démocratique nomme détail les camps de concentration, tel chef d’état exige des quotas de contraventions (un papier en plus) et des quotas d’expulsions (un papier en moins). Mais là aussi des oppositions, des protestations, le théâtre mis à la disposition des banlieues, tous les combats donquichottesques, fût-ce contre des moulins à vent, dessinent des rhizomes. La toile est un exemple de lignes moléculaires serpentant entre des lignes majeures.

Des lignes de fuite peuvent être, dans le champ social, plus mortelles qu’ailleurs, la dérégulation boursière, par exemple ayant fait tout à coup basculer les Etats les rappelant à la nécessité des lignes molaires.

Le contenu de nos existences a son expression dans le langage et c’est l’un des champs où la pertinence du paradigme de Deleuze et Guattari s’éprouve le mieux. Le modèle de l’arbre domine et introduit une logique binaire, sous l’hégémonie du signifiant, que ce soit dans la logique de Saussure ou celle de Lacan. Leurs systèmes, comme celui de Chomsky, sont liés à un modèle arborescent et à l’ordre linéaire des éléments linguistiques dans les phrases. Le langage n’est pas nié en tant que réalité composite, mais l’objectif est de prélever sur cette réalité un système homogène rendant possible une approche « scientifique ».

Le modèle de l’arbre, introduit par Chomsky domine la linguistique qui se veut science du langage. Cet arbre, de type hiérarchique est caractérisé par sa binarité, ce qui veut dire, linguistiquement parlant, que le passage d’un niveau à un autre s’opère à l’un des nœuds, par une segmentation en deux constituants de niveau hiérarchique subséquent.

Ainsi, le mot signe se subdivise-t-il en signifiant et signifié qui se subdivisent ensuite à leur tour. L’on voit bien qu’il s’agit d’un système molaire dont l’agencement consiste en couplages binaires, comme sémantique/sémiotique, masculin/féminin, consonnes/voyelles etc.…

Saussure écrivait le signe s/S (signifié sur signifiant). Lacan préféra l’écrire S/s. ce ne fut pas une révolution : on retrouve dans son système des couplages du même type : sujet/objet, plaisir/jouissance…

Ces systèmes ont une prétention scientifique : dégager des constantes, jusque dans les variantes. L’aspect composite du langage n’est pas nié mais faute de pouvoir le considérer comme un tout homogène, on en prélève des sous-ensembles que l’on unifie pour tenter d’en dégager des universaux de la langue ! S’opposant à cette systématisation, l’un des contradicteurs de Chomsky, Labov insiste, à la manière d’un musicien, sur le fait que le thème c’est la variation, indiquant par là même qu’une infiltration fissure l’homogénéité, y introduisant des lignes rhizomiques, éventuellement une langue étrangère dans la langue elle-même, une parole, une écriture à fleur de réel.

A vrai dire, ces rhizomes ne sont pas des éléments des constituants du langage, ne lui appartiennent pas essentiellement. Ils le traversent, le lézardent, entraînant le langage à les suivre et l’écriture s’y inscrire devenue nomade, entre ses propres lignes. Ainsi, de Certeau a bien distingué, dans son texte « Poème et/ou institution » un aspect exilique se démarquant, à l’intérieur du langage, d’une orientation cannibalique. L’image de l’orientation cannibalique est donnée, selon lui, par le discours des institutions et de la pédagogie alors que l’exilique s’inscrit dans la forme poétique. Il se réfère à Mallarmé : « Il (le poème) autorise un espace autre, il est le rien de cet espace. Il en dégage la possibilité dans le trop plein de ce qui s’impose […] Il refuse l’autorité du fait. Il ne s’y fonde pas. Il transgresse la convention sociale qui veut que le réel soit la loi. Il lui oppose son propre rien, atopique, révolutionnaire, poétique ».

Il y a dans le style des figures ouvrant cet espace autre : le chiasme, l’antithèse, la métaphore, les mots-valises, l’oxymore. Des lexèmes jouent aussi ce rôle : les hologrammes qui font bégayer la langue, les articles ou pronoms indéfinis, les infinitifs qui expulsent le sujet, par leur emploi direct, voire déclinés en supin. On peut penser à la langue chinoise éliminant en outre l’article : devenir petite pluie ? Porteuses de paradoxes, de torsions de non-sens, ces expressions provoquent un déchirement du sens et de l’image ; créant l’ellipse, elles sont des échappées singulières du langage : ce sont des fugueuses. En tant que telles, subversives, elles offrent l’alternative du vide au nihilisme des temps modernes et aux servitudes qu’ils imposent par l’intermédiaire de nos nouveaux tyrans : le chiffre, les quotas, l’agencement, la quantification et le formatage de l’humain.

Pour conclure, j’évoquerai l’ouvrage de Yannick Haenel « Evoluer parmi les avalanches ». L’auteur évoque la nécessaire fonction du vide dans nos vies, nos mots, nos écritures, énonçant que, si l’on ne se défend pas du vide, on arrive au point où aucune phrase n’est satisfaisante mais que les phrases qui s’élaborent à l’intérieur de ce point le retrouvent partout.

Il s’en produit une jouissance : « La jouissance ne consiste pas seulement à laisser passer la joie dans ses membres ; mais à détruire les habituelles raisons de vivre et à flotter, inhumainement, dans une solitude qui se découvrira spirituelle. Je ne crois en rien ; seul ce rien resplendit, et vous propose, lorsque vos gestes, votre silence, vos phrases se sont introduits jusqu’à lui, un exil où vous vous sentirez pensé par le chant qu’il soulèvera en vous à l’intérieur du vertige, avec, dans les phrases qui sortiront de vous, la sérénité la plus immorale, cette sérénité stupéfiante qui vient de la bordure du désastre. »

Haenel propose ce risque : se laisser porter par les lignes de fuite potentiellement créatrices, frôlant le néant mais l’évitant, dans une glissade tangentielle aux abords du trou noir. Risque pris ponctuellement parce que, comme nous l’avait appris René Char dans « la Nuit talismanique » :

La liberté naît, la nuit, n’importe où, dans un

Trou de mur, sur le passage des vents glacés.

Noëlle Combet

par Noëlle Combet

La main trace le point du jour ;

Un trait s’élance, piste le chant du rossignol

On ne sait où.

Trou dans la nuit,

un doigt appuie, fait feu,

guette et défie le cri.

Le point du jour s’efface.

Le chant du rossignol,

Egaré du trait,

échappe

avec le vent.

Les lignes de sa main

ont rencontré ma vie ;

autres perspectives

figurent, formes indécises,

une végétation de lignes sur les feuilles au point du jour.

points et traits se croisent

s’emmêlent,

brouillent le hasard.

L’aléatoire, passerelles enchevêtrées,

écheveaux de traits, de points, d’intermittences,

file le monde.

D’infinies radicelles ont fondé l’invisible.

Noëlle Combet

par François Guillemeteaud

« Gaza, assignée à la tribu de Juda qui ne le posséda jamais que de nom, demeura toujours ville philistine ». Et malgré les prouesses de Samson qui y accomplit plusieurs de ses exploits, mais qui y succomba, dit la légende, en ébranlant de ses bras de géant les colonnes du temple de Dagon qui s’effondra sur lui.

Cette ville, fortifiée sur une petite éminence, a su résister quand elle est assiégée. Il aura fallu un siège de deux mois (332 av.J.C.) pour que la place forte se rende enfin à Alexandre le Grand, en marche sur l’Egypte. Pour le prix d’une résistance si obstinée, tous les hommes furent massacrés et femmes et enfants réduits en esclavage. Sous les Macchabées, Jonathan (144 av.J.C.) se montra plus tendre. Il vint à bout des faubourgs, les dégagea par l’incendie mais, troublé par les pleurs et les prières des habitants, il se retira, acceptant des otages qu’il envoya à Jérusalem. Cependant son propre frère, Simon, voulut venger cet affront. Trois ans plus tard, il s’empare de la ville, en expulse la population, « purifie les édifices souillés par les idoles » et fit de Gaza sa résidence.

Florissante, commerçante, agricole et pacifiée au début de l’ère chrétienne, la ville ne résiste pas à l’armée du premier calife musulman Abu Bakr (634 ap. J.C.). Au milieu du XIIe siècle, Baudouin III, roi de Jérusalem, a qui n’échappe pas son importance stratégique sur la voie côtière de l’Egypte, l’une des voies des croisades, fait relever ses fortifications. Pour la rendre imprenable, la défense de la place est confiée à des professionnels de la foi armée, les Templiers. Mais les moines-soldats, à peine vingt ans plus tard, sont défaits par Saladin. Même si Richard Cœur de Lion s’en empare brièvement, la place semble définitivement « perdue ».

En 1244, c’est la plaine de Gaza qui est le théâtre d’une grande défaite où, bien qu’alliés aux musulmans, le comte de Jaffa, les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem et les Templiers sont vaincus par les Khorezmiens perso-turcs. La plaine argilo-sableuse de Gaza peut être aussi propice aux stratèges modernes : Bonaparte démontre déjà son talent dans l’art de la guerre et la guerre de mouvement, en y défaisant en 1799 le redouté Abdallah, général de Djezzar Pacha, le « Boucher de Saint-Jean d’Acre ».

Lieu de sièges et de batailles, retranchement fortifié, clef d’une plaine honnêtement fertile à l’agriculture et propice aux échanges, Gaza formait aux Temps Bibliques avec ses voisines Gath, Ekron, Azot (Ashdod), où selon la Bible séjourna l’Arche d’Alliance, tombée aux mains des Philistins et Ascalon (Ashkelon) une confédération de « principautés philistines ».

Ascalon, asservie tour à tour par David et Salomon, par les Assyriens et successivement par les Perses, les Grecs, les Romains se trouva être le ville natale d’Hérode Le Grand qui la dota, l’embellit et l’installa dans la paix. Conquise depuis le début de l’Hégire par les musulmans, la voisine de Gaza, la « Fiancée de la Syrie », ne céda aux Croisés qu’après cinquante ans de combats, d’escarmouches et de sièges. Près de ses murs, en 1099, Godefroy de Bouillon avait remporté une héroïque victoire sur une armée égyptienne bien supérieure en nombre, qui avait inspiré à Jean-Baptiste Rousseau ces vers :

La Palestine enfin, après tant de ravages,

Vit fuir ses ennemis, comme on voit les nuages

Dans le vague des airs fuir devant l’Aquilon ;

Et des vents du Midi la dévorante haleine

N’a consumé qu’à peine

Leurs ossements blanchis dans les champs d’Ascalon.

Salomon, Alexandre, Hérode, Abu Bakr, Godefroy de Bouillon, Saladin, Baudouin III, Guy de Lusignan, Richard Cœur de Lion, Bonaparte…De l’Histoire, prise dans la perspective écrasée du zoom du temps, ne semble plus émerger qu’une litanie de noms de rois bibliques, de chevaliers, de seigneurs de guerre. Gaza et ses voisines ont été par leur position des places fortes à conquérir, des châteaux assiégés, des résistances alternativement durables, soutenues ou vaincues, exterminées ou vendues en otage et sa plaine côtière, passage vers l’Egypte, a été propice au déploiement de grandes cavaleries.

C’est un destin géographique, somme toute partagé par la moindre éminence fortifiée qui se soit trouvée sur le chemin des exodes bibliques, des armées d’Alexandre, de l’expansion romaine, de la Guerre Sainte, des Croisades. Mais ici, c’est aussi le nombril même de notre Monde, entre Babylone, l’Egypte, la Grèce, vers lequel nos regards (nos prières ?) sont encore tournés. Ici l’Histoire ne rend pas tellement compte (les historiens et les archéologues y parviennent parfois, d’une voix qui a du mal à se faire entendre) des longs siècles de paix, d’agriculture, de patiente irrigation, d’oliviers et de blé et qui ont dessiné le paysage.

On ignore encore qui étaient les Philistins, on croit savoir qu’ils venaient d‘ailleurs, Peuples de la Mer, Crétois, Grecs d’Epire ? et que leur langue a pu appartenir au groupe indo-européen. Les traces archéologiques s’emmêlent au contact prolongé du monde sémitique dont elles admettent des éléments, des inclusions qui semblent attester de l’évolution des échanges vers l’acculturation, la ressemblance. Il n’échappe à personne, encore moins au Moyen-Orient où l’étymologie est plus limpide, que ces premiers habitants ont donné leur nom à la Palestine, depuis cette bande côtière (de la même manière et dans les mêmes proportions, que les Basques aujourd’hui repliés dans les Pyrénées, donnèrent le leur à la Gascogne).

On ne saurait tirer d’autre filiation (et personne n’y songe) que toponymique, d’un peuple resté inconnu, aux origines aussi lointaines. En revanche les lieux peuvent transmettre des attachements ou faire perdurer des sentiments identitaires qui font que successivement, que l’on soit Egyptien, Macédonien, Romain, Turc ou Angevin à Gaza, l’on se sente Philistin.

Par un malheureux raccourci de l’histoire contemporaine, voilà que Gaza et sa plaine, redevenus un fort assiégé, un réduit à pacifier, un passage à contrôler ont retrouvé, pour combien de temps, la geste guerrière et fatale de l’ancienne principauté trop disputée.

François Guillemeteaud est attaché de conservation du Patrimoine, il est l’auteur de L’Entrepôt, l’esprit des lieux (Ed. Scala, Paris, 2000) sur un édifice bordelais et co-auteur, avec Maria Santos-Sainz, de Les Espagnols à Bordeaux et en Aquitaine (Ed. Sud-Ouest, Bordeaux, 2006). Il a collaboré à plusieurs ouvrages sur l’art contemporain.

par Paule Pérez

Carthage, mais aussi Thèbes, et encore, Troie. Des villes détruites en Méditerranée. Nous avons toujours en tête ces multiples récits qui nous laissent parfois dans la stupeur : celle de l’inexorable enchaînement de circonstances qui frappent Œdipe, autant que la destruction de Thèbes par Alexandre, le périple d’Enée depuis l’effondrement de Troie jusqu’à sa passion supposée pour Elissa, ou encore l’audace historique d’Hannibal défiant Rome avec ses éléphants.

Carthage, mais aussi Thèbes, et encore, Troie. Des villes détruites en Méditerranée. Nous avons toujours en tête ces multiples récits qui nous laissent parfois dans la stupeur : celle de l’inexorable enchaînement de circonstances qui frappent Œdipe, autant que la destruction de Thèbes par Alexandre, le périple d’Enée depuis l’effondrement de Troie jusqu’à sa passion supposée pour Elissa, ou encore l’audace historique d’Hannibal défiant Rome avec ses éléphants.

Il y a de quoi s’interroger sur la portée symbolique, sur la « trace » laissée par toutes ces narrations. Et, à-côté des drames programmés que traversent leurs héros, comme individus, pourrait-on, de ces matériaux, extraire aussi l’idée d’ un « destin des villes » ?

C’est la question que je me suis posée…Avant de me laisser entraîner ailleurs : dans une sorte de confusion des lieux et des temps, où se sont entremêlés les souvenirs d’enfance, les leçons de latin, les études de philo, avec l’expérience de la psychanalyse (Photo famille paternelle 1951). Cette indistinction, ou peut-être, ce contrepoint, se sont accompagnés en moi d’un « sentiment océanique », plus propice à la rêverie et à la méditation qu’au travail érudit.

C’est la question que je me suis posée…Avant de me laisser entraîner ailleurs : dans une sorte de confusion des lieux et des temps, où se sont entremêlés les souvenirs d’enfance, les leçons de latin, les études de philo, avec l’expérience de la psychanalyse (Photo famille paternelle 1951). Cette indistinction, ou peut-être, ce contrepoint, se sont accompagnés en moi d’un « sentiment océanique », plus propice à la rêverie et à la méditation qu’au travail érudit.

Climat intérieur intimement associé à ce qu’on ressent parfois à la contemplation de la ligne d’« horizon fluide » de « notre mer », comme inscrit en sa lettre même, écoutez : médite- erre…n’y entend-on pas alors : Médit-err-année ?

Au commencement, je n’ai pu m’empêcher de songer à la prodigieuse expédition vers Rome d’Hannibal.

Au commencement, je n’ai pu m’empêcher de songer à la prodigieuse expédition vers Rome d’Hannibal.

Comme on le sait, arrivé aux portes de la ville, il se montra avec son armée et ses éléphants, mais dans Rome, il n’y entra pas. Faute d’équipements ou de ravitaillement pour tenir un siège, selon certains commentateurs, alors que résonne encore jusqu’à nous l’écho du reproche de l’un de ses généraux (Maharbal) : « tu sais vaincre Hannibal, mais tu ne sais pas profiter de ta victoire » ! Choix pragmatique ou conduite d’échec, que cette « non-entrée » dans Rome qui n’appela donc pas de fausse sortie ? Cela c’est le discours de l’Histoire et la langue des historiens… Mais il s’agit plus probablement d’autre chose, quelque chose d’intérieur dont Hannibal lui-même aura emporté le secret.

Quoiqu’il en soit, la date de la capitulation d’Hannibal à Zama, 202, av.J.-C., est gravée en moi. Et même si j’ai appris son histoire par les auteurs romains, « naturellement » partiaux, pendant les cours de latin au lycée, ni Tite-Live ni les autres ne m’auront empêchée de faire d’Hannibal « mon » héros !

Quoiqu’il en soit, la date de la capitulation d’Hannibal à Zama, 202, av.J.-C., est gravée en moi. Et même si j’ai appris son histoire par les auteurs romains, « naturellement » partiaux, pendant les cours de latin au lycée, ni Tite-Live ni les autres ne m’auront empêchée de faire d’Hannibal « mon » héros !

Qu’est-ce qui me touche, au juste, chez Hannibal Barca ? D’abord la signification de son nom : pour son prénom, « Hanni »-« Baal », qui a la faveur du dieu Baal, pour son patronyme, « Barca » de Barak, foudre : il y a là comme le rébus d’un « fatum », qui se confirma par la promesse faite à l’âge de 9 ans à son père Hamilcar, celle de « toujours haïr Rome ». Promesse tenue jusqu’à l’absolu anéantissement (celui de la promesse elle-même et celui de son émetteur).

Fidélité, audace, intelligence stratégique… auxquelles s’ajoute la dignité, portée à sa plus haute conception : qu’on se souvienne du discours qu’il prononça devant les soldats romains pour leur expliquer qu’il ne menait pas une guerre d’extermination mais une lutte d’influence. Dignité aussi, le choix de son suicide du côté oriental de la Mer, lorsqu’il fut lâché par son ultime allié (Prusius de Bythinie) après son éloignement exigé par Rome…

J’entends encore l’exclamation de mon amie la jeune philosophe italienne Caterina Rea : « mais qu’est-ce qu’ils mangent les éléphants ? » Combien de tonnes d’herbe ont mangé les mastodontes ? Quand et comment se les est-on procurées ? Les femelles, s’il y en avait, ont-elles eu ou porté des éléphanteaux au cours du voyage ? Et de fait, ces questions, bien qu’enfantines, sont pertinentes dans toute leur trivialité. Elles touchent à tout ce qu’il aura fallu de génie logistique au jeune chef de guerre…Et d’une manière générale, ces aspects en creux de la grande histoire nous intéressent autant que les événements centraux, datés ou marqués.

Hannibal avait tout du héros romantique pour susciter l’identification d’une adolescente (que je commençais à devenir). D’autant que cela se passait à un moment où mon monde basculait : l’année de mon entrée en sixième et de ma découverte de l’histoire de Carthage coïncidait avec celle de l’Indépendance tunisienne, les Français quittaient le pays tandis que le peuple recouvrait sa souveraineté…

« Retournons à Carthage… »

Retournons à Carthage. Tous ceux qui ont vécu dans les parages de vestiges antiques savent que ces vestiges ont une vie propre. C’est là que, à l’âge de trois ou quatre ans, je passais ces après-midis d’été en compagnie d’autres enfants. Munis de seaux et de pelles, nous creusions consciencieusement le sol… Nous trouvions au milieu des cailloux des pièces de monnaie romaine, parfois des fragments de sculpture, de lampes à huile, de flacons, et nous jouions au marchand avec ces « bouts d’archéologie » qui pour nous n’étaient que des objets usuels « un peu cassés ». Si le coup de pelle était plus profond, alors nous trouvions des choses puniques.

Nous trouvions au milieu des cailloux des pièces de monnaie romaine, parfois des fragments de sculpture, de lampes à huile, de flacons, et nous jouions au marchand avec ces « bouts d’archéologie » qui pour nous n’étaient que des objets usuels « un peu cassés ». Si le coup de pelle était plus profond, alors nous trouvions des choses puniques.

Nous passions, comme le reprend le titre d’un film récent, « L’été à la Goulette ». Lorsque je devins un peu plus grande, il arrivait que mon père m’emmène à Carthage l’après-midi en passant par le bord de mer. La toponymie des alentours commémorait des figures historiques ou littéraires et témoignait de la diversité des origines : les quartiers s’appelaient Hamilcar, Salammbô (du personnage de Flaubert), Kheireddine, Sainte-Monique…

S’il ne faisait pas trop chaud, nous poussions jusqu’aux maisons romaines, avec leurs mosaïques presque intactes (qui sont aujourd’hui préservées au Musée du Bardo). Sinon la balade se terminait par la visite du Musée océanographique de Salammbô. Ses animaux marins, la fraîcheur des lieux, le silence et la paix de ses aquariums, me donnaient cette impression de « vie devant soi » et de temps arrêté que peuvent ressentir les enfants. Et donc d’éternité.

Ces Romains, et ces Carthaginois antiques ne nous paraissaient pas plus lointains que nos grands-parents morts avant notre naissance, dont nous connaissions les tombes au cimetière du Borgel, puisque nous retrouvions sur ces terrains des objets qui auraient pu être les leurs au quotidien. (photo grand-mère maternelle et cousine Régine 1950). Ne disait-on pas d’ailleurs que les oliviers de la colline de Byrsa avaient été plantés par les Romains ? Pour moi, tout cela ne faisait pas de différence. D’ailleurs, le soir venu, nous rejetions ces jouets de fortune, en prenant garde à ne pas oublier…les seaux et les pelles!…

Ces Romains, et ces Carthaginois antiques ne nous paraissaient pas plus lointains que nos grands-parents morts avant notre naissance, dont nous connaissions les tombes au cimetière du Borgel, puisque nous retrouvions sur ces terrains des objets qui auraient pu être les leurs au quotidien. (photo grand-mère maternelle et cousine Régine 1950). Ne disait-on pas d’ailleurs que les oliviers de la colline de Byrsa avaient été plantés par les Romains ? Pour moi, tout cela ne faisait pas de différence. D’ailleurs, le soir venu, nous rejetions ces jouets de fortune, en prenant garde à ne pas oublier…les seaux et les pelles!…

La ville révélait ses strates de passé, sur un mode aléatoire, comme un « retour du refoulé ». Et ainsi s’entrelacent les histoires individuelles et l’Histoire tout court. En ce qui nous concerne, nos ancêtres étaient là depuis des siècles, qu’il s’agisse de ceux qui avaient accompagné les navigateurs Phéniciens, de ceux qui auraient quitté Jérusalem après la destruction du temple avec une pierre qui, selon la légende, fut la première de la synagogue de Djerba, qu’il s’agisse de ces anciens marranes qui gagnèrent directement l’Empire ottoman après leur bannissement par l’Inquisition des rois catholiques, ou encore de ceux, portugais pour un bon nombre, qui étaient passés auparavant par diverses villes méditerranéennes, pendant quelques décennies, notamment par Livourne, et ceux-là avaient encore la nationalité italienne au vingtième siècle (c’était le cas de ma grand-mère maternelle).

Nous étions nés dans la nationalité tunisienne. Par le jeu des tensions politiques et de la place devenue intenable des juifs pris en tenaille entre les Français et les Tunisiens, mon père demanda en grand secret la nationalité française en 1958 et nous l’obtînmes en 1960. Aussi, il advint un temps où je commençai à éprouver combien il est étrange de se  sentir devenir un étranger dans son pays natal. (Photo carte d’identité consulaire 1960).

sentir devenir un étranger dans son pays natal. (Photo carte d’identité consulaire 1960).

Précisément le 5 juillet 1960 (et cette communication est présentée le 5 juillet 2008 à Perpignan…), nous partîmes, comme on disait alors : « définitivement ».

Je me suis promis – non, pas de haïr qui que ce soit, comme cela avait été requis d’Hannibal – je me suis promis de ne pas céder à la nostalgie lorsque, me retournant sur la passerelle de l’avion à l’aéroport Tunis-Carthage, je croisai pour la dernière fois le regard de ma grand-mère Emilie Lombroso qui pleurait derrière les vitres. Ce fut instantané : la nostalgie, je l’ai mise sous séquestre, et de là s’est déclenché mon questionnement sur l’exil, et le deuil, comme nœuds de l’Histoire, des migrations et des parcours singuliers.

On se souvient de cette phrase de Spinoza que j’ai découverte plus tard dans son Traité théologico-politique, phrase sur laquelle j’ai longuement travaillé : « ne pas railler, ne pas déplorer et ne pas maudire, mais comprendre ». En 1999, j’ai appris, par une jeune femme tunisienne rencontrée sur la plage de Gammarth, que sur la base de ce musée, s’était créé un Institut de Recherche de pointe. Cette scientifique de la Tunisie moderne y était chargée d’étudier « le stress chez les poissons d’élevage » : les temps changent, les peuples migrent… Mais comme dit un autre philosophe, j’ai cru alors comprendre que la terre, elle, « la terre ne se meut pas » (Ed. Husserl).

Thèbes, Troie, et Carthage, trois « villes détruites en Méditerranée». Brûlées, rasées, mises à sac, dévastées, qui ont donné lieu à des « cycles » et à des épopées, imbriqués les uns dans les autres. Ecrits dont on dégage un «récit de fondation» (voire plusieurs). Et dans les trois cas, on trouve invariablement un individu auquel il est arrivé une catastrophe, une sorte de trauma initial qui a déclenché un départ.

Ainsi, Cadmos, un Phénicien déjà, avant de devenir le fondateur de Thèbes, part à la recherche de sa sœur Europe. Dardanos, fondateur de la dynastie troyenne, fuit un déluge. Quant à Elissa (l’errante), autre Phénicienne, celle que les Grecs appellent Didon, elle fuit la violence de son frère Pygmalion, assassin de son époux qui était grand prêtre à Tyr. C’est après la défaite de Troie, que, sur ordre des dieux, Enée part fonder Rome. Qui des siècles plus tard détruisit « en réalité » Carthage.

Les « fondateurs » ont un statut d’exception, ce sont des princes qui ont tous partie liée avec les dieux. Sophocle ne décrit-t-il pas Thèbes comme « la seule cité ou des mortelles donnent naissance à des Dieux » ? Les mortels essayent de les embobiner, de négocier avec eux, ils leur font même des promesses qu’ils ne tiennent pas. S’y ajoute la part de l’inéluctable, ce qui nous échappe quoiqu’on fasse – la plus exemplaire à cela étant celle d’Œdipe, qui par l’oeuvre de Freud est devenu la figure universelle, « anthropologique » qu’on sait. Les récits comportent aussi en commun de nombreux actes de violence faite aux femmes, que celle-ci implique ou non le viol consommé : Elissa voit son époux assassiné par son frère qui confisque le trône qu’il devait partager avec elle. Plus tard Enée l’abandonne pour un « intérêt supérieur », entraînant son suicide.

A Troie, Hésioné est enchaînée à un rocher entièrement nue et parée de ses bijoux, offerte en sacrifice pour sauver la ville. Hélène est enlevée par Pâris, et, on s’en souvient, Europe est enlevée par Zeus. S’exposant aux vengeances divines, les mortels entraînent leurs villes et leurs peuples dans leur folie, leur délinquance et leurs « dérèglements ». Inéluctable, défi aux dieux, rêve de pouvoir, servent de révélateurs à l’omniprésence d’une pulsion de toute-puissance, au risque permanent de conflits, trahisons perverses et démesure (ubris), à la mesure même de leur instinct de mort…

« Quoi d’étonnant à ce que la métaphore animale… »

L’effet « bœuf » de l’alphabet et l’Europe

Quoi d’étonnant à ce que la métaphore animale s’en trouve ici « filer bon train » ? Notamment il est souvent question de taureaux, de bœufs, de vaches ou de génisses.

C’est par un taureau gambadant sous la forme duquel se cache Zeus, qu’Europe est enlevée. Nul n’ignore la ruse d’Elissa, à qui le roi numide a accordé un territoire « aussi grand que pourrait en recouvrir une peau de bœuf », peau de bœuf qu’elle découpa en lanières, dont elle entoura un territoire « « suffisant pour s’y établir ». Egaré dans la quête de sa sœur, Cadmos doit, sur ordre de l’oracle, suivre la génisse qu’il trouvera dans une prairie, et fonder une ville là où elle s’arrêtera.

L’animal, et notamment le bovidé, est diversement une monnaie d’échange, une incarnation divine, un instrument de ruse, un signalement, c’est-à-dire un représentant pour un autre signifiant. Qu’on se souvienne d’ailleurs de la lettre de Freud à Fliess du 4 juillet 1901, où celui-ci écrit à son ami que dans un lointain et archaïque héritage judaïque, se trouve probablement le culte d’une figure primordiale de taureau.

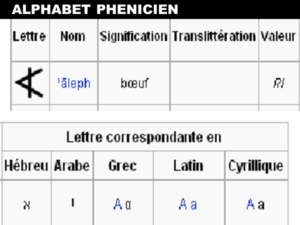

C’est au point que la métaphore bovine, reprise « morphologiquement », a fait que la tête à cornes, celle du bœuf, a donné lieu à sa représentation dans la lettre « aleph », qui, en tant que première lettre de l’alphabet – par lequel ce mot même se prononce, relie l’animal aux « commencements », à la « fondation ».

C’est au point que la métaphore bovine, reprise « morphologiquement », a fait que la tête à cornes, celle du bœuf, a donné lieu à sa représentation dans la lettre « aleph », qui, en tant que première lettre de l’alphabet – par lequel ce mot même se prononce, relie l’animal aux « commencements », à la « fondation ».

«Ces récits sont-ils la préfiguration… »

Pourquoi la Méditerranée

Ces récits sont-ils la préfiguration des clivages ultérieurs en Méditerranée : Orient/Occident, Chrétienté/Islam, ou encore la part des oppositions Nord/Sud ? On peut le croire, tant la distinction théorique, l’organisation disciplinaire des savoirs, l’analyse culturelle, semblent nous y porter depuis longtemps comme dans une immuabilité de répartition-partition.

Cadmos signale pourtant déjà l’attrait phénicien pour des rives plus occidentales, avec ce point « culminant » que représente la poursuite d’Europe définitivement perdue : la quête du frère devient par une subversion du but à atteindre, subversion instituée par la Pythie à Delphes, l’annonce d’une fondation, qui sera Thèbes. Il est dès lors permis de voir dans le « signifiant » Europe, non plus seulement le prénom de la sœur disparue à jamais, mais aussi le substitut d’une future contrée-sœur supposée, restant à découvrir, et qui ne se serait donc pas appelée « Europe » par hasard… Et ainsi par Thèbes les Phéniciens entrent de plain-pied dans la « culture » hellénique.

Carthage dans cette optique, ne se trouverait-elle pas alors au lieu géométrique du croisement possible, n’en serait-elle pas même un « topos » ?

Si nous nous autorisons à pousser notre rêverie, cela pourrait nous emmener jusqu’à changer notre regard sur le clivage institué entre le monde « grec » et, disons, le monde « sémitique », mais aussi avec les autres cultures de ces contrées plus ou moins disparues en tant que telles, qui se sont fondues les unes dans les autres, et qui ont forcément « fait trace » ici ou là d’une manière ou d’une autre.

J’ose y inclure les conséquences des invasions inamicales et d’autres modalités de croisements, notoires, non-dits ou insus…

Ce clivage dont je parlais n’est peut-être pas à envisager comme une coupure – et il serait permis de voir entre ces mondes plus de convergences ou de nouages que ceux auxquels nous aurait habitués la doxa. On en aperçoit déjà. Des figures comme celles de Philon ou d’Augustin en attestent.

Une autre a retenu particulièrement mon attention, celle d’Apulée, numide nourri aux études latines et à la philosophie grecque, quoique, dit-on, attiré par la magie, passant aisément d’une langue à l’autre, avocat, conférencier, voyageur, un tant soit peu gigolo aussi. Son fameux ouvrage « L’Ane d’or » est considéré comme le premier roman en prose en latin. En tout cas c’est celui qui est parvenu jusqu’à nous.

On peut trouver d’autres exemples, au fil des siècles, pour peu qu’on s’y attache, je pense en particulier aux personnages emblématiques créés par Lawrence Durrell pour son « Quatuor d’Alexandrie », en qui se recoupent plusieurs traditions de Méditerranée sans que pour autant, chacun y perde son héritage singulier. Et c’est peut-être là, si l’on peut dire, que résiderait le « génie » de cette région du monde.

L’un de mes axes de recherches concerne la trace laissée par « l’événement marrane », et pas seulement chez les juifs bien sûr. Il s’agit bien en tout cela ici aussi de croisements et de tensions. Une « autre » rencontre d’un « autre » à un « autre » qui frapperait d’obsolescence toute velléité de fantasme « identitaire » et originaire, de même que toute croyance à la possibilité de « retour » à l’état antérieur, à l’identité supposée première comme on le dirait d’une « forêt primaire ».

Pour conclure : ce n’est pas simplement parce qu’elle est le berceau de la philosophie, ou encore parce qu’elle aurait fourni le mythe fondateur de la révolution psychanalytique, que la Méditerranée nous intéresserait, et pas forcément davantage, parce qu’elle abrite le symbole religieux monothéiste majeur qu’est Jérusalem.

La Méditerranée nous intéresse parce qu’avec ses « récits » nous pouvons relier les points cardinaux, les faire converser, converger, et par ce geste, plutôt que d’y voir les dissonances, il ne tient qu’à nous de souhaiter qu’elle demeure au milieu des terres comme cela est dit chaque fois qu’on la nomme, dans cette fonction médiatrice (médi-actrice) : un creuset ou peuvent se rapprocher les mondes.

Paule Pérez

Ce texte a fait l’objet d’une communication au Colloque « Mythologies de Carthage » en ouverture des « Estivales » de Perpignan (5 juillet 2008) – colloque organisé par la vile de Perpignan et le centre méditerranée de Littérature présidé par André Bonet.

Vous voulez nous écrire, réagir à cet (un?) article

Ecrivez-nous

nous transmettrons vos réactions à son auteur