La traversée de la ligne de démarcation

Esther Zylberbaum

Numéro 42 – Mai 2021 – La traversée de la ligne de démarcation

La traversée de la ligne de démarcation

Les amoureux de l’écriture, les mystiques, disent que les textes atteignent toujours un, ou leur, destinataire. Parfois le trajet est rapide, mais parfois cela prend des années. Les écrits se cachent ou bien ils sont enfouis, mis de côté. Il arrive qu’ils aient une telle charge d’émotion, de mémoire ou d’atteinte qu’ils s’en trouvent comme écartés volontairement ou non par ceux qui les ont eus entre leurs mains, pendant une durée indéterminée. C’est ce qui est arrivé à ce que nous publions ici : Esther Zylberbaum, la mère de notre amie Sarah Lévy, dans les années noires de la seconde guerre mondiale, était partie avec ses trois jeunes enfants pour passer en zone non-occupée, en Touraine, du côté de Loches. Elle en a écrit deux textes, et c’est l’un d’eux : « La traversée de la ligne de démarcation », que nous publions ici. Il a été remis, récemment à Sarah par une de ses nièces. Cette mère seule, déterminée à protéger ses enfants, a écrit un document exceptionnel, porteur d’une puissance particulière, celle de la vérité nue, celle qu’on ne peut écrire qu’en ces circonstances limites de ce qu’on appelle la « condition humaine ». Et, tout en y captant cette énergie de résilience que peut avoir un parent à faire que ses enfants aient juste un avenir, ou la possibilité de témoigner, nous y ressentons aussi que cette force parvient à émerger d’une insondable solitude. L’écriture en est si directe en sa véracité, dépouillée de la moindre inutile virgule : son, auteure ne sait pas si elle va être lue et c’est probablement ce qui donne cette charge existentielle qu’on peut y éprouver, un peu comme nous a bouleversés Anne Franck au fond de sa soupente… humanité nue qui, osons le dire, a quelque chose de sublime. Les happy ends en ces histoires nous font du bien : nous sommes heureux rétrospectivement qu’Esther et Jos se soient retrouvés, que leurs enfants aient pu grandir, et que cette histoire soit portée à notre connaissance.

Paule Pérez

La traversée de la ligne de démarcation

Esther, Jacques, David et Sarah Zylberbaum

Octobre 1941, c’était la guerre, j’avais 34 ans. Au petit matin, j’accompagne Jos jusqu’à la porte cochère du 61 rue N.D. de Nazareth Paris 3e. Nous nous embrassons et disparaissons rapidement. Jos, vers l’inconnu et moi, je remonte les deux étages et rentre chez nous où les enfants sont encore endormis. Au réveil, leur père ne sera plus là.

J’essaie de dormir, mais le sommeil ne vient pas. Je suis Jos sur l’écran de ma pensée. Il porte un manteau de sport et une casquette enfoncée sur la tête. Il se dirige vers la Place de la République, il prend le métro en direction de la gare de Lyon et de là le train vers la zone libre, Lyon.

Réussira-t-il là ou tant d’autres ont échoué ?

Il a une fausse carte d’identité qui indique qu’il est Alsacien, né dans une petite ville frontalière. Comme dans chaque petite ville, il y a toujours La grande rue, La rue de la gare et souvent sur la place, se trouvent, l’église, la mairie, l’école, l’hôtel de la gare et quelques bistrots. Si bien que, même si on n’a jamais vu cette ville, on peut s’en faire une idée. D’ailleurs, selon sa carte, il habitait Grand’rue et peut-être s’appelait-il Cambier ? Alsacien, c’était une précaution pour son accent et son mauvais français. Il est à la gare, prend son billet. Je le perds de vue, il y a foule à la gare, le film est brouillé…

Je me suis endormie. Combien de temps ? Il est 7h du matin. A 7h15, il devrait être dans le train qui va bientôt démarrer. Ma pensée vagabonde encore un peu, quelque part en arrière-plan « Pourvu que tout se passe bien » ce n’est pas vraiment une crainte mais plutôt pour conjurer le sort ! En vérité, je suis calme, je m’écoute, oui, je suis tout à fait calme. Il faut que je me lève, Jacques et Dadi vont à l’école.

– Où est Papa? Il est parti en voyage. Je voulu ajouter… mais il ne faut rien raconter et je n’ai rien dit. Les enfants me regardent attentivement et ne disent plus rien. Ils ont compris. Quoi ? Sans doute pas tout, mais ils savent que depuis quelques temps, il se passe des choses dont il vaut mieux ne pas parler.

Restée seule, je suis un peu perdue, mais la voix de ma petite (c’est moi qu’on appelait aussi Poupée plutôt que Sarah, trop dangereux en ce temps d’antisémitisme aigu).

Alors, le devoir me dicte mon chemin. Toute la journée, je vaque à mes occupations comme d’habitude. Une pensée comme un éclair traverse ma conscience et je l’écarte à cause des enfants et continue mon travail quotidien.

Je m’active même plus que d’habitude pour éviter de penser. De plus, les interminables queues prennent beaucoup de temps. Les journées passent à peu près normalement mais les nuits sont pénibles, si bien que j’ai lu énormément en ce temps-là, mais malgré tout il fallait se lever tôt pour les enfants.

J’attendais des nouvelles de Jos qui tardaient singulièrement. Enfin, j’ai reçu la visite d’une dame Mme K. qui venait de recevoir une lettre de son mari dans laquelle Jos avait joint un petit mot: « Bien arrivé-tout va bien-lettre suit ». Par cette dame, j’appris que mon mari n’avait pas encore d’adresse fixe et que de plus, avec ses amis, ils s’étaient « fait prendre » dans un café, Place des Terreaux, se croyant en sécurité, puisqu’il n’y avait pas d’Allemand mais la police de Vichy veillait sur eux. Heureusement les cartes d’identité les ont sauvés.

Il y avait beaucoup de réfugiés d’Allemagne et de Belgique soupçonnés de faire partie d’une 5e colonne qui pourrait attaquer la France de l’intérieur !

Dès que j’ai reçu cette lettre un peu plus explicite, je me suis sentie un peu rassurée. Ayant une adresse, je lui ai confectionné un gâteau au miel dans mon « four palestinien » et je le lui ai envoyé. Il habitait alors un hôtel près de la place des Terreaux, rue Sainte-Catherine. Ils continuaient de se retrouver dans les cafés alentours et se sont fait reprendre, par la police qui les a relâchés grâce à un pot-de-vin ! Mon gâteau a été le bienvenu après ces émotions !

En attendant, j’étais seule avec mes trois enfants. Dans ma chambre, j’ai placé leurs lits autour du mien afin de me sentir moins seule.

Quelquefois, je recevais un colis de Mme Odile Daveau, la femme du facteur qui nous avait reçus à la Ville-aux-Clercs dans le Loir-et-Cher où nous avons passé un an, à partir de Juin 1940, à la suite de l’exode de Paris. Son excellent fils Armel qui travaillait chez un menuisier (lui-même est devenu menuisier, ainsi que ses enfants) nous avait fabriqué une boîte en contre-plaqué très fin mais suffisamment solide pour contenir des œufs. Chaque semaine, il nous envoyait de la part de sa mère, un poulet, une douzaine d’œufs, une livre de beurre (plus très sûre des quantités). Je payais par mandat en retour et renvoyais rapidement la boîte. Parfois je mettais une brioche pour leur faire plaisir. Parfois, elle me demandait du fil à coudre, du gros grain, du tissu, une doublure. Elle était couturière et dans sa campagne, elle manquait de choses qu’on trouvait plus facilement à Paris.

Elle décomptait ce qu’elle me devait, du prochain colis malgré mes protestations, elle n’était pas d’accord et me citait le proverbe bien connu : « Les bons comptes font les bons amis ». En effet, nous sommes restées amies jusqu’à sa mort.

Mais sa sœur Florence Duvallet, (dame de compagnie à Paris, Bd des Italiens, on voit son nom sur le monument de La Ville-aux-Clercs), venait souvent nous voir après guerre et nous avons passé des vacances là-bas où nous avons eu le plaisir de revoir Armel, sa femme et ses enfants. Florence était de dix ans mon aînée et Odile Daveau avait 12 ans de plus que moi.

Je recevais, de temps à autres, la visite de ma belle-sœur Mania Frydman et de sa fille Renée un peu plus âgée que Jacques. Mes passe-temps, c’était la maison, les commissions qui me permettaient de sortir avec ma fille et surtout la lecture et l’écriture. Je n’ai peut-être pas de talent, mais j’écris comme si je parlais à une amie à qui je raconterais mes secrets et qui me comprendrait.

Bien sûr, j’ai repris ma correspondance avec Jos et cela m’a rappelé nos jeunes années. J’envoyais souvent des colis, car il était parti sans rien emporter: du linge, des complets et quelques objets ménagers. Jos cherchait un logement afin de nous accueillir après l’hiver. En 1942, par un froid exceptionnel, il n’était pas question de traverser la ligne de démarcation. L’eau était gelée chez nous, il fallait la chercher dans la cave ou chez l’épicière. Quelquefois, elle me donnait même l’eau de son bain-marie afin d’économiser le chauffage. En effet, j’avais des engelures à force de laver la vaisselle ou le linge. Grâce à elle, nous avons eu de temps en temps des oranges et du sucre.

Elle nous a même donné un chaton, né le même jour que ma fille et qui faisait, plus qu’elle, la joie des garçons et de leur cousine Renée. C’était un simple chat de gouttière mais splendide, gentil, bien élevé, propre. Un modèle de chat que nous regrettons encore car, évidemment, nous n’avons pas pu le garder.

J’écrivais aussi des cartes postales mises à disposition entre zones occupées, à mes sœurs et à mon père. Il y avait peu de place, on ne pouvait pas tout écrire et à demi-mots on essayait de se faire comprendre. On avait le droit d’envoyer un colis d’un kilo par la poste. Je mettais du thé, du sucre, parfois des chaussettes, des bas et même une fois une paire de chaussures pour Regina, ma petite sœur.

Mon père me remerciait tout le temps pour mon bon cœur. Il me bénissait. J’étais très gênée car cela me semblait exagéré. C’est vrai que je ne me rendais pas compte de leur situation et moi j’ai bien regretté de ne pas pouvoir envoyer d’avantage. J’avais le droit d’envoyer une certaine somme par la PKO (Bank Polski).

Cela dura jusqu’aux vacances de Pessah. Dans sa dernière carte, ma sœur me faisait part de la maladie de mon père. Il connaissait de bons médecins qui le soignaient bien. Il était connu et honoré de tous.

Suivait une carte disant que mon père allait mieux. Comme on écrivait « en code », j’ai pensé qu’il avait été arrêté et relâché ! Pas un instant je n’ai songé à sa mort !

(Pessah 11 au 19 Avril 1942 — 7 au 15 Sivan 5703)

Pendant le congé de Pâques des garçons, nous avons entrepris le passage de la ligne de démarcation afin de rejoindre Jos à Lyon où nous attendait la liberté. Un appartement s’annonçait et une nouvelle vie. Ma correspondance avec la Pologne s’est terminée à ce moment-là, et quand je me suis trouvée en zone libre, je n’ai plus eu aucune liaison. Je suis restée sans nouvelles jusqu’à la fin de la guerre. Dès que nous sommes revenus à Paris, j’ai recommencé mes recherches et j’ai retrouvé ma sœur Nehama (Consolation) mariée, Pani (madame) Kotlicka, mère d’un fils et de trois filles, et résidant à Szczecin (Stettin), sur la mer Baltique. (Mais ceci est une autre histoire que raconteront mieux que moi, ses enfants ou petits enfants).

J’ai appris, malheureusement que ma petite sœur, Regina avait été abattue dans la rue à Lublin sous les yeux d’une de ses amies qui l’avait appelée par son prénom.

Le Passage – La traversée.

Passage veut dire aussi « Pessah » qui est devenu Pascha en grec puis Pascua en latin et enfin Pâques.

De combien de passages, de sorties de toutes sortes et de celle d’Egypte en particulier, les Juifs ont-ils dû prendre le chemin ?

Cette fois-ci, devait avoir lieu « Mon Passage », ma traversée du désert quasi miraculeuse !

Mme K. par qui j’avais reçu les premières nouvelles de mon mari, m’a donné l’adresse d’une personne qui avait fait passer sa sœur avec un enfant et elle-même, s’apprêtait à partir.

J’ai commencé les préparatifs du départ. D’abord en expédiant mes affaires, ma chambre à coucher. Des malles énormes, pleines de draps et de linge étaient prêtes à partir.

Tout ce qui me paraissait important, j’ai pris des risques sans vraiment m’en rendre compte. J’ai déniché rue Beaubourg, un petit expéditeur qui s’est chargé de l’emballage et du transport, en me disant qu’il ne prenait aucune responsabilité étant donnée la situation. Moi, je croyais ou j’ai voulu croire, de toutes mes forces, que tout se passerait bien !

Cela m’a coûté beaucoup d’argent, combien ? Oublié.

L’hiver était rude, les garçons avaient besoin d’être habillé de neuf. A Paris, je connaissais quelqu’un qui leur a fait des complets, vestes-pantalons, des manteaux et sans tickets de rationnement, bien sûr. La dépense était grande mais nécessaire. C’est simple, leurs affaires ont duré jusqu’à la fin de la guerre ! De plus la personne qui devait nous faire traverser, demandait des sommes de plus en plus fortes, car à chaque retour de voyage, elle disait que le passage avait été de plus en plus difficile.

Si bien que j’ai craint de partir à l’aventure avec trop peu d’argent mais je ne suis pas arrivée à m’en procurer plus.

J’avais l’intention de partir dès le début des vacances de Pâques qui tombaient, cette année-là, en même temps que Pessah. Mais il est arrivé un accident à Dadi qui nous a retardés. Un gamin de la classe de Jacques, un petit avorton méchant comme la gale, a poussé Dadi en le traitant de « sale juif »; Dadi est tombé contre une vieille voiture en stationnement et s’est éraflé toute la joue. A la maison, j’ai nettoyé la plaie avec un coton imbibé d’eau oxygénée et de l’eau bouillie tiède. L’enfant a gémi toute la nuit; le matin, sa joue était rouge et enflée. J’ai appelé notre médecin, le Docteur Spector. En tant que Juif, il n’avait plus le droit d’exercer. Le pharmacien m’a indiqué l’adresse d’un autre médecin à qui j’ai expliqué ce qui était arrivé. Il est arrivé immédiatement et a fait une injection de sérum antitétanique. Après quelques jours, il allait mieux mais il était très faible et couvert de boutons purulents. J’ai dû reprendre rendez-vous au domicile de ce Docteur Bd Voltaire qui lui a prescrit une série de piqûres intramusculaires et des séances de rayons ultra-violets !

Tout ceci a retardé notre départ et m’a obligée à une grosse dépense inattendue. Il est vrai qu’avec des enfants, il faut toujours tenir compte des impondérables. A la suite de cette affaire, il y en a eu une autre dont je parlerai à la fin de ce récit.

Le jour du départ est enfin arrivé. J’avais rendez-vous dans un café, avec la personne qui faisait la liaison et je lui ai remis un acompte. Elle m’a expliqué le trajet que j’aurais à prendre et les précautions nécessaires: pas de bagages, juste un sac de ménagère avec un casse-croûte. J’étais très nerveuse mais elle m’a rassurée, tout se passerait bien me dit-elle : Il n’y a que deux ou trois km à faire, pour passer la ligne de démarcation; de plus, on me la fera passer dans la voiture du laitier. C’était une ferme du côté occupé qui livrait son lait, tôt le matin, dans la zone libre!

Donc, le lendemain matin, nous nous trouvions place de la République. La personne était là qui nous fit signe de la suivre dans le métro. Nous avons pris le train ensemble sans échanger une parole, comme si nous ne nous connaissions pas. Nous sommes descendus, peut-être à Orléans, je ne me souviens pas très bien. J’ai regardé par la suite, sur une carte de tourisme. Tours me semble un peu plus éloigné de notre route. Mais on ne pouvait pas prendre la route habituelle et je ne posais pas de questions. Une fois embarquée, je me suis laissé conduire. A la grâce de Dieu !

Disons à Tours, nous sommes allés ensemble dans un petit restaurant où nous avons pris notre repas de midi. Les enfants n’avaient pas faim et moi trop nerveuse, j’avais hâte de partir. Il me semblait que dans l’action je serais plus calme. Notre accompa-gnatrice faisait honneur au repas, plaisantait avec les gens de la table voisine, on donnait des petits gâteaux aux enfants, la patronne semblait la connaître. Moi, j’avais la gorge serrée et ne pouvais presque rien avaler. Au bout d’un moment, après avoir réglé la consommation, nous sommes sortis en ville.

Il faisait un soleil radieux. J’ai prêté peu d’attention, mais je me souviens que nous nous sommes arrêtés dans un petit square, désert à cette heure là. La personne m’a expliqué que sa mission se terminait là et que nous devions attendre une jeune femme qui nous emmènerait en autobus, pas loin de la ferme et que je devais lui régler le reste de son dû, et comme pour s’excuser, elle ajouta qu’elle devait payer la jeune femme qui prenait la suite des opérations. En effet, une jeune femme assez sympathique s’est approchée, nous avons échangé quelques paroles de politesse. La personne qui nous avait accompagnés jusque là s’est écartée un peu avec la nouvelle venue, lui a donné sa part, puis après un bref mouvement de tête et un petit sourire en guise d’adieu s’est éloignée rapidement.

La jeune femme nous a conduit jusqu’à l’arrêt du bus. Au bout d’un moment, nous y avons pris place, c’est elle qui a payé. Nous avons pu descendre un peu avant l’arrêt, car c’était, semble-t-il, plus près de la ferme. Chemin faisant, nous avons fait un brin de causette : elle était étonnée que ma fille de quatre ans, marche et parle si bien ! Ce qui me paraissait tout à fait normal, mais la sienne, du même âge ne marchait pas et ne parlait pas ! Je ne savais pas quoi répondre et je lui ai conseillé de voir un médecin spécialisé.

Quand nous sommes arrivés à la ferme, le soleil se couchait. La ferme était faiblement éclairée par une seule lampe, au-dessus de la table et me parut aussitôt sinistre. Près de la table, un homme d’un certain âge jouait avec une petite fille assise dans une chaise-haute de bébé : un coup d’œil me renseigna, c’était le grand-père d’une petite mongolienne. Deux gaillards et une vieille femme prenaient place autour de la table. Une gamine venait de rentrer avec un broc. Du lait pensai-je ? Mais non, elle prit un verre et se versa une rasade de vin rouge qu’elle but d’un trait et s’essuya la bouche d’un revers de main. J’étais de plus en plus incommodée. On nous a servi du foie de porc et du pain blanc fait maison mais immangeable car on avait dû oublier le sel ! Je remerciais poliment et sortis mes provisions que nous avons mangées de bon appétit. Une fois rassasiée, j’ai demandé quand nous partirions et qui nous conduirait ? Je commençais à me méfier, car la jeune femme m’avait prévenu qu’ils n’avaient plus le droit de transporter le lait de l’autre côté et que nous serions obligés d’aller à pied, les trois-quatre km sont devenus six ou sept. Quand partons-nous ? Le soir. Moi j’avais six heures à ma montre, eux, se dirigeaient selon le soleil, si bien que ce serait vers huit ou neuf heures, au coucher du soleil.

Qui nous conduira ? J’ai regardé le grand-père qui me paraissait le plus sympathique, ou les deux gaillards. Mais c’est la grand-mère qu’on m’a désignée. Une petite personne toute ratatinée. Jamais, elle ne pourra m’aider à porter la petite, qui devra faire tant de chemin à pied, à l’heure où elle a l’habitude de dormir. On m’a proposé de passer la nuit à la ferme et de partir le matin de bonne heure. Cela ne me disait rien, car on me proposait de dormir dans la grange où le foin était tout frais, oui mais il y a aussi des souris ! Cela peut sembler ridicule, j’entreprends le passage de la ligne de démarcation et j’ai peur des souris!

Il n’y avait pas que les souris, j’avais peur d’une descente de soldats allemands, à la limite entre les deux zones. De plus, la ferme et ses habitants étaient sinistres. J’étais dans une situation difficile et ne savais que faire quant arrivèrent trois personnes, deux hommes et une femme. Ils entrent d’un pas assuré, se mettent à une table et commandent une omelette gigantesque. Ils sortent de leur sacoche une énorme miche de pain. Après ce repas, c’est avec la vieille qu’ils se mettent à discuter. Je les observe attentivement tout en réfléchissant. S’ils sont venus ici, c’est pour passer en zone libre. Ils me paraissent rassurants par leur attitude calme mais ferme. Tandis que moi, j’étais dans le désarroi total. Après tout, je n’avais pas beaucoup à perdre et je risquais la démarche. Je me suis approchée et j’ai demandé s’ils comptaient passer la « ligne » quand et avec qui ? Tout à l’heure avec la vieille. Il ne me restait qu’à leur dire, à mon tour dans quelle situation je me trouvais : passer la nuit ici et passer avec trois enfants, me semblait impossible, avec seulement la grand-mère. Je les suppliai de me joindre à eux, j’avouais que j’étais juive et que j’allais rejoindre mon mari à Lyon. Ils se sont consultés un moment et ont consenti à nous emmener. Imaginez mon soulagement. Ils ont désiré se présenter. Ils n’ont pas dit leurs noms, l’un était un marin qui devait rejoindre son unité à Dakar, l’autre un policier qui avait un ordre de mission et la femme devait rejoindre des amis à Marseille; renseignements très vagues mais je me serais contentée d’encore moins.

Leur repas terminé, nous nous sommes préparés au départ. Dehors, à huit heures il faisait déjà tout à fait noir. J’ai regretté qu’il n’y ait pas le moindre clair de lune. Ce n’est pas le moment d’être romantique pour l’épreuve qui nous attend, il vaut bien mieux qu’il fasse bien noir, m’a répondu sévèrement la femme qui allait à Marseille. Je ne sais pas si j’avais fait cette remarque par romantisme ou tout simplement parce qu’on n’y voyait pas à deux pas. Nous avons rapidement quitté la route et sommes descendus dans un champ fraîchement labouré. On se heurtait à des mottes de terre et par endroit, la terre était molle et collante. Le brouillard qui couvrait tout d’un épais voile, commençait à se lever. La petite était assise à califourchon sur les larges épaules du marin, la tête appuyée sur sa casquette. Il disait « tu es bien sur ton chameau, alors dors «. Je crois qu’elle dormait déjà. Donc, pour elle j’étais tranquille. A côté du marin, marchait le policier et la « guide »; ensuite, derrière eux, les deux garçons. Je leur ai bien dit de se tenir par la main et de marcher derrière les deux hommes. « La résistante », comme je l’ai surnommée en pensée, et moi, nous fermions le groupe. Nous marchions en silence à travers des champs qui, dans le brouillard, me semblait sans fin. Il y avait pourtant une route tout autour. De temps en temps, la guide s’arrêtait, —Attention, les Allemands. On voyait une petite lumière qui se déplaçait. Il paraît que c’était une sentinelle qui faisait sa ronde en vélo sur la route cachée par le brouillard. On reprenait la marche. J’avais les yeux rivés sur mes fils. J’avais peur dans cette opacité et comme on changeait souvent de direction, il suffisait d’un moment d’inattention, pour qu’ils perdent de vue les deux hommes et ne les retrouvent plus. Aussi, je ne faisais pas très attention où je mettais les pieds et plusieurs fois, je manquais de tomber et j’étais à la queue. La résistante me pressait d’aller plus vite !

En fin de compte, elle m’a pris le bras et m’a forcé à marcher plus vite. Plusieurs fois, nous avons rencontré une route et aussitôt, nous sommes redescendus par le fossé plein d’eau en cette saison, pour reprendre, au travers d’autres champs. Nous commencions à être très fatigués d’autant plus qu’il nous semblait qu’on tournait en rond. La grand-mère s’arrêtait souvent, tantôt pour un lacet défait, puis un lacet craqué. Le policier a trouvé un bout de ficelle dans sa poche pour qu’elle rafistole ses espadrilles. Les deux hommes se sont concertés à l’écart. Ils ont décidé une courte halte. Nous nous sommes assis à même la terre. Je me souviens que Jacques, mon fils aîné disait, restons-là et dormons. Cela m’a rappelé le poème de Victor Hugo » mais il y avait l’œil et il fallait se remettre en marche « .

Je me grondais moi-même et m’étonnais, en même temps, que je puisse avoir assez de sang froid pour y penser. Cela m’a donné du courage et m’a fortifiée. J’ai sorti mes provisions et les ai distribuées à la ronde. Le policier qui avait porté Dadi pour traverser le caniveau — mon p’tit gars, tu va marcher comme un grand et, il ajouta en haussant la voix — la vieille me semble suspecte, il faut que je m’occupe d’elle, et, se tournant vers elle, il l’a prise par le bras et lui a dit —si vous manigancez quelque chose, je saurai vous tordre le cou, alors n’essayez pas de nous mener en bateau et allez droit au but. La vieille s’est mise à jurer, par tous les saints, qu’elle nous conduisait bien et que nous serions bientôt arrivés à la borne qui marque la limite des deux zones.

Un peu rassuré par l’attitude énergique du policier, notre groupe s’étirait lentement comme des ombres élyséennes. Nous étions las et les enfants n’en pouvaient plus. Quand plus tard, pendant mes insomnies j’ai repensé à cette odyssée, je la voyais comme une scène dantesque. Enfin, la borne fatidique est apparue et marquait 15 km !

Bien plus, à travers champs. Nous ne sommes même pas précipités joyeusement, comme cela aurait pu paraître normal. Non, car les 2 ou 3 km promis, ensuite 4 ou 5, ensuite 8 à 10, étaient en fait 15. La guide nous expliquait que c’était plus court par la route, que nous avions dû faire des détours, à cause des surveillants allemands!

Quand nous sommes enfin montés sur la route, chacun a touché la borne salvatrice. Dans ce moment d’émotion profonde, nous sommes restés silencieux et nous ne nous sommes même pas aperçus de la disparition de la grand-mère…

Elle nous avait extorqué une belle somme mais l’important c’est que nous étions arrivés. Maintenant, il fallait trouver un gîte. Au loin, on entendait l’aboiement d’un chien, mais il faisait encore nuit noire. Il était minuit passé. Nous avions marché plus de quatre heures. Le Marin a rouvert la marche. Apparemment, il avait hâte de déposer son fardeau qui dormait calmement sur son dos. Il savait que nous devions arriver à un poste militaire français. Bientôt une lumière nous avertit et un « halte ! » sonore nous a arrêtés sur place. Le policier s’est avancé et après un court conciliabule, il nous a fait signe de la main d’avancer. Nous nous sommes trouvés dans une chambrée de soldats! C’était la première unité de patrouille française. L’officier et deux soldats étaient en mission; c’est le sergent, je crois, qui a mis à notre disposition, deux lits libres. Une fois de plus, j’ai sorti le reste de nos provisions. On a terminé le gâteau, j’ai distribué les oranges. Je ne savais pas comment remercier les trois jeunes-gens. Les paroles ne passaient pas, j’avais la gorge serrée, ils étaient aussi émus que moi — allez pas de faiblesse, le plus dur est fait. Mais nous n’étions pas au bout de nos peines — Reposez-vous. Il tapotait les joues des enfants — vous êtes des braves, mes garçons Quand nous reprendrons la route, ce sera plus facile. Nous avions hâte de nous trouver dans la ville la plus proche afin de prendre le train pour Lyon. — Poignées de mains— Bonne chance— Nous reverrons-nous un jour ?

Bien longtemps après, il me semblait reconnaître un dos familier et je m’apercevais que non, ce n’était pas lui. J’y pense encore souvent, sans eux, nous n’aurions jamais pu passer cette ligne fatidique. C’étaient nos anges gardiens!

Revenons à la chambrée de soldats, les lits étaient tellement étroits, qu’un homme y tenait tout juste. J’ai couché mes deux garçons dans l’un des deux. Je leur ai juste enlevé les manteaux et les chaussures. On nous a donné des couvertures. Je me suis couchée dans l’autre avec ma fille. J’avais un peu peur qu’un des enfants ne tombe en dormant. A peine cette pensée m’avait-elle effleurée que nous dormions déjà. Lorsque nous nous sommes réveillés, il faisait grand-jour. Les militaires s’affairaient à leurs occupations. Je me suis adressée à l’un d’eux pour savoir ou se trouvaient les toilettes. — Vous avez bien dormi ?—Comme jamais ! Les enfants dormaient si profondément qu’il n’y a eu aucun « accident » — Je craignais une chute de ces lits hauts et étroits, mais ce sont les meilleurs du monde ! Le militaire qui m’interrogeait souriait. —Rien de tel qu’une bonne marche !

Le soldat nous a indiqué une ferme toute proche. Devant ma mine étonnée et méfiante il a ajouté — la nuit, vous ne l’avez pas remarquée, ce sont de braves gens. Une fois la sommaire toilette terminée, nous nous sommes mis en route pour la ferme, non sans remercier les militaires. En effet la ferme n’était pas loin, l’aboiement du chien venait de là, c’est lui qui nous a reçus le premier, puis, dans la grange, il y avait un homme et un garçonnet. Ils ont calmé le chien en le sifflant, puis nous ont indiqué l’entrée de la ferme. Quelle différence avec celle que nous avions quittée la veille ! Elle était propre, le soleil pénétrait par le portail ouvert. Devant une longue table était assise une femme et une fillette qui déjeunaient, de grands bols de café devant elles.

— Bonjour Madame, nous sommes arrivés cette nuit de l’autre côté de la ligne. Nous avons passé la nuit là-haut chez les soldats, expliquai-je maladroitement… et la fermière ajouta —et maintenant les gosses doivent avoir faim ? — Oh oui, s’écrièrent ils. J’ai remercié en souriant. — Je paierai —mais non, mais non, juste des tickets de pain, si vous en avez, nous rendraient service. —Bien sûr que j’en ai, les voici. Bientôt, nous avions, nous aussi, des bols de café au lait, des tartines de gros pain, grillées et beurrées. C’était délicieux. Les enfants en ont redemandé. Une fois rassasiés, il fallait penser à la suite, c’est-à-dire arriver dans la fameuse ville où nous pourrions prendre le train pour Lyon. —Oh, elle est à 10 km, il n’est pas question pour les enfants, d’y aller pieds ! Si elle savait quelle trotte nous avions fait la veille !

—Tout à l’heure, dès qu’il aura fini son travail, mon mari vous emmènera en charrette. Pendant ce temps, il y avait un va et vient de militaires qui passaient par la ferme. Eux aussi se préparaient au départ. Un autre groupe les remplacerait. Celui qui me semblait le plus gradé, est venu nous voir. Il avait reçu un message disant que la femme d’un officier Alsacien devait passer la ligne avec trois enfants ! Il nous proposait d’attendre cette personne et de nous emmener à la gare dans les meilleures conditions. Ce concours de circonstances m’a fait rire intérieurement. J’étais embarrassée mais je le remerciais gentiment et je lui dis que les enfants se faisait une fête de rouler dans une voiture à cheval, c’était si nouveau pour eux. En vérité, je ne tenais pas à rencontrer cette famille et j’avais hâte de partir.

La voiture avait deux grandes roues, elle servait, sans doute, à transporter les outils des champs, ou les foins ou les récoltes. Le cheval gris à longue queue était un cheval de labour. La fermière nous a mis trois chaises, malgré mes protestations —nous serons aussi bien sur le plancher —il n’en était pas question. Ainsi, haut perchés, nous nous sommes mis en route. Nos remerciements étaient bien sincères; il était bon avoir affaire à des gens si aimables, lorsqu’on est dans la difficulté. En outre, en nous souhaitant bon voyage, la fermière nous a fait cadeau de deux litres de lait qu’elle venait de traire. Longtemps, nous l’avons saluée de la main jusqu’au tournant d’où l’on ne pouvait plus la voir. Nous regardions les champs de haut, comme par défi, alors qu’il n’y a pas si longtemps, nous pataugions dans le noir, las et découragés, dans cette terre grasse et pleine de promesses. C’était un champ qui appartenait au fermier; le cheval essayait d’y descendre et il fallait le tenir fermement pour qu’il reste sur la route. Le fermier nous a expliqué que ce cheval venait de labourer, c’est pourquoi, il voulait y retourner. A chaque fois que son maître le retenait, il hennissait et remuait si furieusement la queue qu’elle effleurait le visage des enfants, ce qui les faisait beaucoup rire. Décidément, ce cheval ne comprenait rien et n’était pas content du tout. Finalement, nous sommes arrivés, comme sur un char Romain, dans une petite ville qui, je crois, s’appelait Loches.

Les premières personnes que nous avons rencontrées, c’étaient nos trois compagnons assis à une terrasse de café; eux avaient continué leur route à pied. Ils nous ont fait des signes joyeux mais ne se sont pas approchés, probablement par prudence. Moi je me sentais libre comme un poisson dans l’eau. Encore des remerciements chaleureux au fermier et des poignées de main. Il n’a pas accepté un sou.

A la gare, la première chose à faire, c’était de me renseigner pour un train en partance pour Lyon. Le chef de gare m’a expliqué que j’aurais à changer de train, peut-être à Châteauroux, Il n’était pas bien sûr —voyez-vous, ici, c’est une petite gare. Le premier train en partance, c’était à 14h, nous avions tout le temps, car il était 11h. J’ai acheté les billets et nous sommes sortis en ville; j’avais besoin de nouvelles provisions, pour la fin du voyage. Selon le chef de gare, nous devions arriver tard le soir. Loches était calme, propre, il faisait bon, nous avions l’air de nous promener. En passant, nous avons fait nos emplettes, de l’eau minérale, des fruits de saison. Passant devant un bureau de poste, j’ai eu l’idée d’envoyer un télégramme à Jos. Il parait que c’était la dernière chose à faire. J’ai rédigé mon télégramme et je me suis troublée lorsque le préposé m’a demandé ma carte d’identité, mais j’ai vite repris mes esprits – je n’ai pas ma carte sur moi ( et pour cause, il y avait un gros tampon « Juif » dessus ), mais j’ai mon livret de famille. C’était suffisant et mon télégramme est parti. Vers midi, nous sommes revenus à la gare. Nous nous sommes restaurés et attendions tranquillement le train, sans nous douter des difficultés qui nous attendaient encore. Vers 14h, le train est arrivé, en effet, sifflant et soufflant lourdement. Loches n’est qu’une petite ville, mais le train était bondé. Le chef de gare nous avait bien dit que nous aurions à changer mais il ne savait pas où. —Vous savez me dit-il, les trains, en ce moment, ne suivent pas leurs trajets habituels. Nous vivons des temps difficiles et voyager avec trois enfants, est une difficile entreprise ! Après ces paroles réconfortantes, nous montons dans un train bondé. Compartiment après compartiment, tout était occupé. Personne ne faisait mine de bouger. Enfin, une place libre, j’y ai installé mon jeune garçon qui tombait de sommeil et ma petite qui n’a pas voulu me lâcher la main et m’a obligée à rester debout parmi tous ces gens abrutis de fatigue, de peur et d’indifférence envers autrui. Mon fils aîné, Jacques, était resté dans le couloir, assis sur quelque chose que je ne pouvais pas distinguer, peut-être une valise et la tête appuyée contre la vitre. A chaque fois que je voulais le rejoindre, la menotte de ma fille se crispait plus fort sur ma main. (Désolée Maman, j’le ferai plus!).

A ce moment, une dame élégante et bien installée près de la fenêtre, m’interpella d’une voix aigre — Vous savez, elle ne tombera pas votre fille, elle dort. Je n’ai pas voulu discuter Je me méfiais de tous ces gens égoïstes. J’ai essayé, une fois de plus, de dégager ma main, mais elle me serrait très fort et j’ai eu peur de la réveiller. J’ai bien vu que la dame avait mauvaise conscience, alors, malgré mon accent, j’ai dit — J’aimerais bien rejoindre mon fils dans le couloir mais comme vous avez pu le constater, la petite ne me lâche pas la main. Je ne vous dérange pas, que je sache, ou bien, avez-vous une meilleure solution ? Personne n’a bougé.

Après tout, ils sont tous dans le même bain que moi puisque le train va vers Lyon, pensai-je. Combien de temps, suis-je restée debout, à la manière d’un marin, m’appuyant de ma main libre à la cloison pour ne pas tomber, à cause des secousses du train. Le compartiment s’assombrissait. Les dormeurs se réveillaient, cassaient la croûte et retombaient dans leur torpeur. J’étais toujours debout. Mon plus jeune garçon, tout en dormant, a voulu changer de position et s’est pratiquement couché sur les genoux de son voisin. Ce monsieur qui avait l’air de dormir, m’a fait signe de le laisser. Il faisait nuit, une veilleuse éclairait faiblement le compartiment. Un jeune homme élégant s’est levé de sa place, en face de la dame aigre et m’a offert poliment sa place —Reposez-vous un peu Madame. Je n’ai pas voulu accepter, surtout que la dame en question protestait — mon fils est malade, nous allons dans un sanatorium. Le jeune homme l’a calmé d’un mouvement de la main et en réponse à mes protestations a dit: — Vous me rendrez la place quand je serai fatigué — Bien sûr Monsieur. Je le remerciai chaleureusement. Au bout d’un moment, mon fils aîné est venu nous rejoindre. J’étais sûre que c’est le jeune homme qui me l’avait envoyé. —Oh Maman, j’avais si froid dans le couloir. J’ai pris ma petite sur les genoux, mon fils contre moi, il a appuyé la tête contre mon épaule et s’est endormi. Ainsi, serrés à quatre sur deux places, je me sentais bien, tout près de mes enfants. Ils m’ont toujours donné la force et le courage d’agir. Et puis, parmi tous ces gens indifférents, il y avait quand même des gens biens. Il ne faut pas désespérer. Je fermai les yeux et essayai de prendre un peu de repos.

J’ignore pendant combien de temps j’ai dormi, quand brusquement, une secousse due à l’arrêt du train, nous a tous réveillés. Il était tard, personne ne savait ce que signifiait cet arrêt. Les gens sont sortis de leur torpeur, chacun donnait son avis. Dans le brouhaha, enfin, quelqu’un a réclamé le silence. Tout le monde descend, nous devons changer de train. Celui-ci arrivera peut-être dans une heure. Il était trois heures du matin, en pleine nuit. On a fait comme tout le monde, nous avons suivi le troupeau. Je tenais ma fille dans les bras, la protégeant du froid nocturne. Je demandais aux garçons de rester près de moi. Le plus jeune marchait comme un somnambule— Jacques chéri, fais attention à ton frère, je crois qu’il dort en marchant.

Nous sommes arrivés avec tout le monde dans une auberge où nous avons trouvé un coin de table libre et des chaises. On pouvait demander un potage ou des œufs. Un homme assis à notre table, a commandé une omelette qui nous semblait pantagruélique. Je crois avoir commandé un potage pour trois et du pain. Il me semblait que c’était le plus facile à avaler et à digérer en pleine nuit. Surtout que tout le temps, nous n’avions mangé que des aliments secs, si bien qu’une soupe chaude était la bienvenue. Jacques mangeait de bon appétit; moi, j’ai partagé avec la petite. C’est avec Dadi, que j’ai eu des ennuis: il ne voulait pas sa soupe. — qu’est-ce que tu veux ? —Un œuf à la coque, oui, bon. J’ai commandé un œuf et nous avons partagé la soupe à trois. L’œuf, il ne l’a pas mangé non plus. J’ai commencé à m’énerver. Bon alors qu’est-ce que tu veux ? — J’ai sommeil, me répondit le pauvre. Que pouvais-je faire ? J’ai rapproché sa chaise de la table, j’ai fait un peu de place, j’ai mis son bras dessus —maintenant, mets ta tête sur ton bras et dors. Sitôt dit, sitôt fait, l’enfant dormait déjà. La petite que j’ai prise dans mes bras, s’est endormie aussi. Il n’y avait que Jacques et moi qui ne dormions pas. Nous regardions autour de nous. La dame élégante et son fils ne s’y trouvaient pas. Il y avait une autre salle pleine de monde. Mais, ne pouvant me déplacer, je m’en suis désintéressée. Après tout, que m’importait. Chacun avait ses soucis, chacun était harassé et inquiet, tout comme moi. Des gens dormaient, d’autres bavardaient. Il y en avait qui jouaient au cartes. Nous étions comme des bêtes, résignées, attendant notre sort, sous la forme d’un train.

Alors qu’on ne l’attendait plus, le train est arrivé. Etait-ce le nôtre ? Oui, c’était celui en partance pour Lyon. Nous nous sommes précipités avec les autres, traînant Dadi mal réveillé. Je crois que nous avons trouvé une place plus facilement. Je ne me souviens d’aucun incident.

Nous sommes arrivés à Lyon à 7h du matin. Jos était-là ! Comment savait-il ? Dans le télégramme, j’avais mentionné, 20h la veille au soir. Jos ne pensait plus nous revoir. Il y avait eu plusieurs fausses nouvelles concernant les gens qui s’étaient fait prendre en traversant la ligne.

J’avais, paraît-il, commis une imprudence en envoyant un télégramme, alors que je me croyais en sécurité en zone libre. Personne ne savait l’heure d’arrivée du train. Alors il a passé toute la nuit à nous attendre. Je ne sais plus si c’était gare Perrache et c’est avec soulagement que nous avons pris un trolleybus pour la place des Terreaux. Nous sommes allés vers la rue Sainte-Catherine déjà citée plus haut où Jos avait retenu une chambre de plus. Si on m’avait demandé comment s’était passée cette traversée, j’aurais répondu —j’ai survécu, comme j’ai survécu pendant toute la guerre, comme un lapin qui est sorti sain et sauf d’une chasse à courre !

A Lyon, nous avons pris notre petit déjeuner puis nous nous sommes enfin couchés dans de vrais lits, bien confortablement. Vers midi, bien débarbouillés et changés, nous sommes partis voir notre appartement Bd. de la Croix-Rousse. Nous avons pris le funiculaire que les Lyonnais appellent La Ficelle. Les enfants étaient ravis de ce mode de locomotion. L’immeuble et l’appartement étaient très convenables, trois pièces, cuisine et WC. Je m’attendais au pire, connaissant le goût de Jos pour les taudis ! Cette fois-ci, j’étais injuste.

Nous attendions les meubles que j’avais envoyés au risque de nous faire arrêter ou de ne jamais les recevoir. Il fallait patienter quelques jours, ensuite, on aviserait.

J’avais appris à patienter depuis plus d’un an. En attendant, nous habitions à l’hôtel. Dans l’immédiat, nous sommes partis à la recherche d’un restaurant (un bouchon en lyonnais). La journée était splendide et le large boulevard avec ses beaux platanes était somptueux. Après un délicieux repas, nous sommes descendus par « la Pente des Carmélites », la plus facile, afin d’atteindre la Place des Terreaux ! On avait aussi le choix entre la Ficelle ou « La Pente de la Grande-Côte » qui me faisait peur, tant elle était à pic ! Pourtant ensuite, je l’ai souvent empruntée. C’était le chemin le plus court. (300m et 10% de pente). Enfin, un jour, alors qu’il nous semblait qu’il n’y avait plus d’espoir, les meubles sont arrivés. Même le grand miroir de l’armoire était en bon état! J’ai commencé à m’installer. Je n’avais pas pu envoyer les lits des garçons, il a fallu les racheter, je ne me souviens pas si j’avais pris le lit de la petite (moi, je me souviens parfaitement de mon lit en fer forgé avec de légers rideaux roses). Dans ce que nous appelions pompeusement le salon, il y avait une alcôve où nous avons donc installé les lits des garçons et l’armoire à glace. Dans notre chambre, il y avait tout juste la place pour notre lit et celui de la petite. Dans la salle à manger, il y avait un énorme placard qui nous servait de buffet. Une table et des chaises complétèrent le tout Plus tard, nous avons installé une cuisinière à charbon qui nous a chauffés pendant tout l’hiver 42-43 et qui m’a permis de préparer les repas, car le gaz était rationné. Pour le charbon et le bois, j’avais suffisamment de tickets, ayant trois jeunes enfants. Pendant l’hiver 42-43, il y a eu beaucoup de neige, cela me rappelait mon pays natal. Les rues étaient de vraies pistes pour les skieurs et les enfants s’en donnaient à cœur-joie ! En attendant, nous venions d’emménager, c’était encore un mois de Mai radieux. J’étais heureuse et très active.

Heureuse, car je ne m’attendais pas à un aussi beau logement, égayé par un beau soleil qui rentrait à travers les platanes, par de très grandes fenêtres, à l’ancienne. J’ai inscrit l’aîné de mes garçons en 6e au Lycée et le plus jeune en 6e de l’école communale, comme avant notre départ de Paris. J’ai dû m’inscrire à la mairie, pour obtenir mes tickets d’alimentation. J’ai raconté l’accident qui est arrivé à Dadi avant notre départ. En fait, cette histoire faisait suite à l’autre. Un après-midi, je suis venue, comme d’habitude, chercher les enfants à l’école. Je me trouve devant un groupe de commères et mon Jacques tout rouge, ne sachant que faire. Bien sûr, j’interviens et j’apprends qu’il a « cafté », comme on dit en langage scolaire. Comme c’était un bon élève, la maitresse devant s’absenter un cours moment, l’avait désigné comme surveillant, avec le droit de noter au tableau, le nom des plus récalcitrants. Evidemment il ne faisait pas le poids pour calmer le chahut provoqué, surtout, par deux élèves, les deux cancres de la classe. Mon fils a pris son rôle au sérieux, d’autant qu’il avait peur d’être puni, s’il n’arrivait pas à imposer le silence. Les deux commères, s’acharnaient sur le pauvre gosse et ne lui laissait pas la possibilité de s’expliquer. De plus, elles essayaient de m’intimider, du haut de leur «Francité». J’ai été étonnée moi-même, de mon audace: je leur ai répondu du tac au tac et je les ai obligées à m’accompagner auprès de la maîtresse. Elles filaient doux et c’est moi qui ai pris la parole. J’ai expliqué de quoi il s’agissait, j’ai même blâmé l’institutrice de faire jouer à un enfant le rôle de gendarme, que c’était elle qui était responsable d’avoir provoqué la haine entre camarades. Elle s’est excusée, disant qu’elle ne pouvait pas prévoir une telle suite, à un incident après tout assez courant. —Oui, mais nous sommes Juifs, bien que mes enfants soient nés à Paris et déclarés Français à leur naissance. Dans les circonstances actuelles, cela joue un rôle qu’elle ne pouvait pas ignorer; elle aurait dû expliquer aux parents, comme aux enfants, que ce comportement était inadmissible !

J’ai prêché dans le désert, mais je ne savais pas encore toute l’étendue de la haine qu’on nous portait et le désastre qui s’en est suivi !

Mais pourquoi essayer de convaincre deux commères ignorantes ? Mais l’ignorance n’exclut pas la bonté. « Bonté » quel grand mot, l’idée elle-même est si rare. J’étais encore naïve et je crois l’être encore maintenant. Je suis toujours sensible à l’injustice et à la méchanceté gratuite, comme à vingt ans. J’en souffre encore atrocement, à en être malade, que cela vienne de mes proches ou de gens qui ne me sont rien.

Encore une anecdote et je finis là.

Pendant les séances de rayons ultra-violets de mon second fils, j’avais tout loisir de discuter avec le radiologue. Il savait que mon mari avait été arrêté comme tant d’autres. Je ne lui ai pas dit que D. merci, il avait réussi à s’échapper et se trouvait en zone libre. Ce médecin voulait se montrer très humain, comme il se doit dans cette profession. — Vous savez, je compatis à votre situation, j’ai beaucoup d’amis Juifs, mais que voulez-vous, nous sommes en guerre et nous devons nous méfier de la 5e colonne (c’est-à-dire l’ennemi intérieur, selon la terminologie de l’époque). Nous y voilà, le mot était lâché. Je ne tenais plus. — Savez-vous comment mon mari et tant d’autres ont été arrêtés ? Un soir, un policier a sonné à notre porte et nous a remis une convocation pour le lendemain à 7h précise. Je l’ai accompagné, laissant les trois enfants seuls et l’aîné avec les oreillons. Nous sommes arrivés dans la gendarmerie près de la Bastille, pour vérification… Se sachant en règle avec ses papiers d’identité, nous n’avions rien à craindre. La cour de la gendarmerie était déjà pleine d’hommes, accompagnés par leurs femmes. Personne ne savait rien, tous sont venus en toute confiance, se jeter dans gueule du loup. Croyez-vous que s’ils faisaient parti d’une hypothétique 5e colonne, s’ils avaient eu quoi que ce soit à se reprocher, ils seraient venus ? Ils auraient pris la fuite bien sûr ! C’est une sale besogne dont se sont allègrement chargés les Français, voilà la vérité. C’était ma façon de militer. Le médecin secouait négativement la tête, mais ne trouvait pas de paroles pour me contredire.

Qu’aurait il pu dire lorsque l’année d’après, en Juillet 42, on arrêtait les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards?

(Première rafle, 14 Mai 41 au stade Japy dans le 11 arrondissement, 2e rafle au Vel-d’Hiv. Mi-juillet 42). Heureusement, comme je le raconte plus haut, nous étions déjà partis…

Post Scriptum: J’ignore quand ma mère a écrit ce texte, je viens de le recevoir des mains d’une de mes nièces, Efrat Livné (Zylberbaum) qui est israélienne et je m’empresse en Mai 2021, Sivan 5781, de le recopier sur l’ordinateur afin de pouvoir le transmettre aux descendants de Mamy Esther.

Sarah LEVY née Zylberbaum

Sources documentaires :

- Photos – Sarah LEVY née Zylberbaum

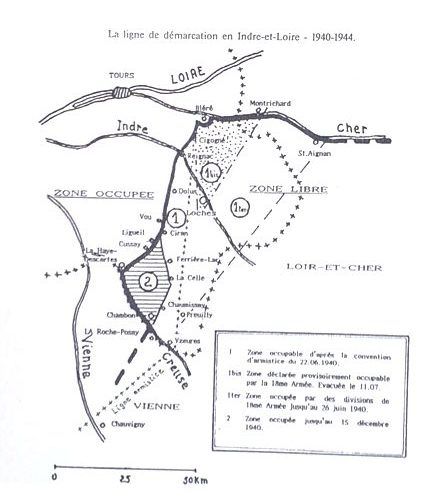

- Carte de la Ligne de démarcation – Extraite de : Sources: » La ligne de démarcation en Indre et Loire 1940 – 1944 » du Colonel Henri des Mollans, et entretiens avec Camille Marcadier et d’autres anciens de Cigogné : https://communedecigogne.fr/wp-content/uploads/sites/420/2020/12/LaLignededemarcation.pdf