par Alain Laraby

« Il voit l’invisible, sent l’invisible… » Novalis

La distinction du jour et de la nuit est peut-être aujourd’hui la dernière distinction qui nous reste. L’abus du jour ou de la nuit semblait réglé pour l’éternité. Leur débordement ne dépassait pas certaines limites. Celles-ci ont été franchies pour le meilleur et pour le pire, mais la distinction demeure par-delà l’apocalypse.

L’ouverture à la nuit est une audace tardive. Overnight, ainsi que l’exprime la langue anglaise, la nuit devient créatrice, trouble, inquiétante. La Petite musique de nuit de Mozart a disparu. La Nuit transfigurée de Schönberg, qui prolonge dans la culture germanique cet approfondissement du thème nocturne, est refusée lors de sa création pour dissonance « non cataloguée[1]». Au son de cette sérénade pétrie d’angoisse, le xxe siècle s’enfonce dans la nuit. La révélation divine qu’une telle ouverture promettait vire au cauchemar et à l’insomnie sans répit.

« Ils sont célestes, les Yeux que la Nuit a ouverts en nous », clame le poète en épigraphe.[2]

Aujourd’hui, le xxe siècle évoque l’horreur des camps de concentration se muant en camps d’extermination. L’hymne à la nuit du romantisme allemand s’est achevé dans un désastre. A l’aube d’un siècle qui célébrait le progrès par des Expositions universelles, le génocide arménien annonçait une nuit étoilée de mille atrocités. Personne n’y prit garde, pas plus qu’on ne déchiffra la peinture de Van Gogh qui fut celle d’un voyant alors que l’art, dans son ensemble, avait pressenti moins le religieux que le tourment dans l’homme.

La perversité devint sans égale avec le nazisme et le stalinisme.

Non seulement la folie fut au pouvoir, mais beaucoup, y compris parmi les victimes, se comportèrent en bourreaux vis-à-vis de leur voisin. Au mieux, certaines victimes achetèrent et vendirent les effets d’autres victimes, en particulier des objets d’art, pour leur plus grand profit. Il arriva même que certains bourreaux furent moins cruels que ces profiteurs de l’ombre.

Comme en tout ce qui est extrême, la ligne de démarcation fut à la fois claire et embrouillée. On savait qui était qui et on découvrait parfois le contraire. Les fausses accusations qui suivirent la Libération et les récompenses indues des exploits imaginaires qui la précédèrent furent presque aussi confondantes que les excès réels.

Dans l’enceinte des camps de la mort, la musique classique était jouée par les condamnés en sursis. Elle accompagnait les coups, les humiliations, les dégradations et les exécutions. Le plus grand bien nourrissait le mal. Et comment en aurait-il été autrement ? Les bourreaux aimaient la musique, se consolant du travail harassant de « déterminer qui devait vivre et qui devait mourir[3] ». Quelle journée ! dirait-on avec un humour qui serait déplacé. Devant l’afflux des arrivées, les SS en étaient même venus à jeter vivantes leurs victimes dans les flammes des fours crématoires. Par un usage immodéré du vice, le noir de la nuit avait rougi en permanence.

A ce stade d’incandescence, la distinction entre le jour et la nuit avait fondu.

L’esclavage des noirs d’Afrique avait déjà opéré le mélange des genres jusqu’à la fusion. Que ce soit le fait des Européens, des Arabes ou des Africains contre les Africains, l’esclavage de l’homme par l’homme est une « institution détestable », écrivait Tocqueville dans son Rapport sur l’abolition de l’esclavage. « Comment éclairer et fortifier la raison d’un homme tant qu’on le retient dans un état où elle lui est inutile et où il pourrait lui être nuisible de raisonner[4] ? » Qui voit son avenir trop exclusivement dans les mains d’un autre ne peut que se comporter en sous-homme. Cette position est celle du maître autant que celle de l’esclave, aurait ajouté Hegel, sensible à la dialectique de la situation.

Comment aurions-nous pu penser que le ciel et la lumière représenteraient un jour les portes de l’enfer quand on voit aujourd’hui les vestiges du port de transit qui subsistent sur l’île de Goré au Sénégal ? La nuit des cachots donnait sur une mer étrangement ensoleillée où attendaient les navires négriers, pressés de naviguer vers l’Ouest. Une telle destination, qui représentera tant la liberté pour les Européens, réservera aux damnés de la terre une condition plus infâme que celle des sous-prolétaires, privés eux aussi d’exercer leur raison en toute lumière.

La course offerte vers un jour sans lumière est une tromperie, une illusion qui ne permet plus de se réfugier dans la nuit contre la tyrannie.

« Descendre enfin dans le sein de la terre

Laisser enfin ces règnes de lumière !

[…]

Le jour nous a saturés de chaleur

Et tout flétris, cette longue douleur », gémit Novalis[5].

Ne connaissons-nous pas au xxie siècle les mêmes flatteries, aussi éclairéesque sincères, qui croient à jamais nous libérer de la distinction entre l’ombre et son versant opposé ? La Sonate au clair de lune de Beethoven est encore là pour nous rappeler qu’il vaut parfois de se réfugier dans les ténèbres les plus denses, loin des jours pâles où l’on ne cherche qu’à « s’envelopper de nuit obscure ». Oui, dans les moments d’indifférenciation fondamentale, confions-nous à la lumière « du clair de lune qui éclaire notre nuit », conseillait Nietzsche, désespéré lui aussi de constater que les idées claires et distinctes en morale ne régnaient pas autant qu’il était proclamé.

Nachtstücke par Robert Schumann. Fragments au piano, morcelés, juxtaposés.

Nos méditations sur le sens et la portée du bien et du mal ont volé en éclats. La genèse de cette dualité a montré combien l’un peut se substituer à l’autre et vice-versa. « Et pourtant, elle tourne », disait Galilée, voyant la terre tourner autour du soleil. La terre tourne en sus autour d’elle-même, laissant entendre au mathématicien René Thom que « la distinction entre le jour et la nuit, c’est un grand cercle sur la terre. Vous avez là le soleil, et ses rayons forment un cylindre circonscrit à la terre ; le méridien de contact existe à chaque instant. La terre tourne, et ce méridien se déplace sur la terre[6]. »La distinction entre le jour et la nuit survit en fait sur terre, ne faisant que se déplacer. Le jour et la nuit sont voués à réapparaître après avoir été un peu changés.

L’analogie poétique, là encore, devine tout. Elle permet d’imaginer qu’une telle distinction, aussi pérenne qu’en devenir, n’a cessé d’exister au sein de l’humanité. Elle autorise à croire qu’à l’horreur succède toujours laconscience de l’horreur. Même si celle-ci « n’en peut mais », son irruption est irrésistible. Dans toute oppression, il y a toujours une voix pour dire non, observe, plus qu’intrigué, le philosophe Imre Toth. Le plus surprenant est moins l’horreur pratiquée de façon minutieuse et réglée, que le sentiment qu’une telle pratique est inacceptable sans trop savoir pourquoi. La mémoire du passé compte, mais la conscience du passé et sa signification importent davantage.

Sous les pressions urgentes et intempestives, il y a toujours des candidats pour satisfaire notre soif de domination ou de destruction. « Le monde du pervers est un monde sans autrui, donc un monde sans possible », commente Gilles Deleuze[7]. Un tel monde pervers est un monde où « la catégorie du nécessaire » s’est étendue au détriment des autres modes d’être. En détruisant autrui, l’homme détruit ce qui est possible, c’est-à-dire lui. En ce sens, « toute perversion est un autruicide », et donc un homicide.

C’est au cœur de la civilisation et de son raffinement que le monstrueux se produit. C’est ici que la perversité prend le pas sur la simple barbarie. La barbarie à visage humain, comme il a été écrit, n’est pas seulement le fait de quelques isolés, mais d’un système au sein duquel gît non pas la bête immonde mais l’humanité immonde pouvant à tout instant entacher l’humanité de son contraire.

Gurren lieder. Cette nouvelle musique de Schönberg commence par décrire la nature. Sans commune mesure avec les crimes contre l’humanité, mais participant du même esprit d’anéantissement, est l’attitude d’arrogance et d’indifférence de l’homme à l’égard de son propre environnement.

La musique de Schönberg évoque l’éveil de la forêt… Hélas, la forêt n’est plus, les arbres sont arrachés, la terre est éventrée, les animaux se sont évanouis sur les marchés des pays riches, dépecés, découpés, ornant les murs. L’humus, à l’abri de l’ombre, ne nourrit plus la terre nourricière des hommes. En dénaturant la nature, l’homme perd la distance et le respect qui l’entourait. L’anéantissement des derniers grands animaux, et de la flore la plus rare, fait honte à l’espèce humaine qui supprime la variété des espèces et l’instinct qui les guidait.

En dépit du massacre de l’homme et de son habitat, la chouette de Minerve, qui incarnait la sagesse en Grèce ancienne, continue de faire entendre son hululement dans la nuit.

« I did’nt mislead. You misfollowed. » suggérait un cartooniste au sujet des guerres déclenchées par des leaders en mal de sécurité. Il vaut mieux, il est vrai parfois, prévenir que subir, mais attendre, le pied ferme, qu’autrui, qui veut éliminer l’autre, déclare la guerre paraît, pour beaucoup d’autres, une meilleure option politique. Bien que déclarée légitime, la guerre multiplie les ennemis et alimente d’autres conflits. La notion de force majeure, assortie de conditions drastiques, a été créée pour devancer ce genre d’effets en cantonnant la légitime défense comme il en est en droit civil.

Guerre ou pas, rétorquera-t-on, il y aura toujours dans le monde des minorités ou des affaiblis qu’on se plaira à tuer ou à torturer. Il y aura toujours aussi, pour tenir tête à la nuit la plus longue, un jour le plus long pour la renverser.

Écoutons à nouveau Schönberg. Un survivant de Varsovie fait entendre sa mélopée sur fond de bruit de canon, de chars d’assaut et de vociférations. Il a les mains nues, il se bat au cœur d’une musique sérielle qui paraît mécanique et stérile, mais il en réchappera en rejoignant le chœur des hommes. C’est un rescapé du Ghetto de Varsovie racontant son odyssée au compositeur à qui il a rendu visite.

Comme dans La Nuit [qui a été] transfigurée par le mode de ré majeur succédant au mode de ré mineur, Un survivant de Varsovie témoigne, avec la même force dramatique, que quelque chose de supérieur réside dans l’inférieur autant que l’inverse. La rédemption par l’amour ou par toute autre action positive n’est jamais exclue parmi les armes disponibles. A défaut d’être des visionnaires, nos poètes de la nuit sont des témoins qui entendent mettre en lumière ce qui est caché dans l’expérience existentielle qui relie pêle-mêle agresseurs, victimes, neutres ou prétendus tels.

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le rapprochement germano-israélien, opéré par les chefs d’Etat hors du commun qu’étaient Adenauer et Ben Gourion, est un exemple significatif de dénonciation par le premier desunspeakable crimes et de dépassement par le second du ressentiment des générations.

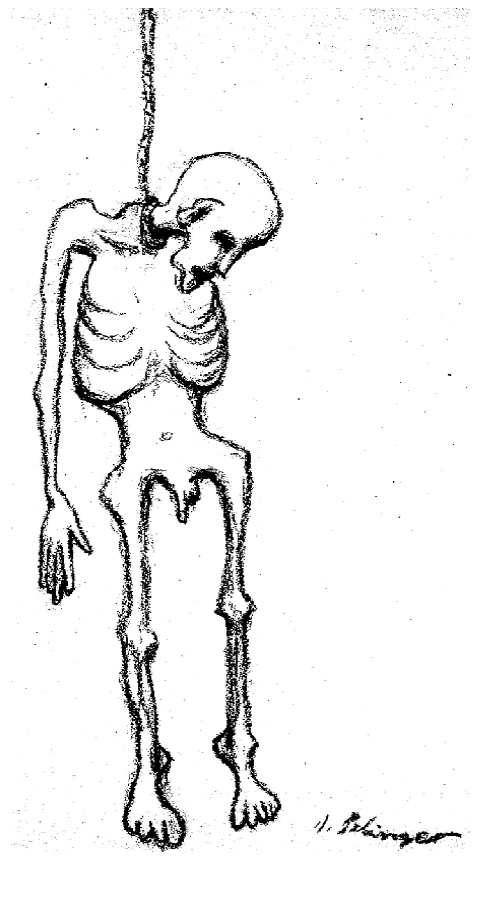

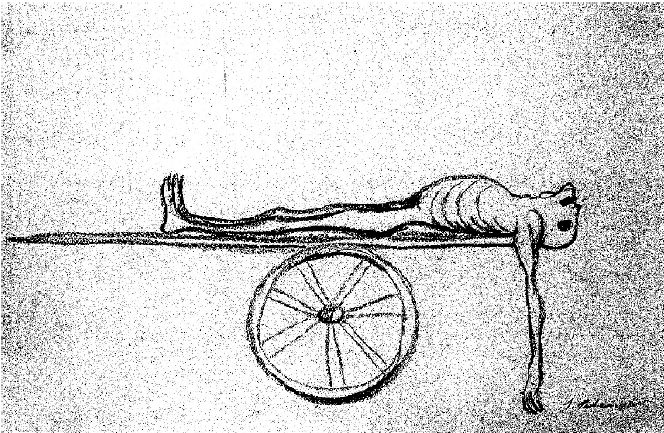

Les deux dessins de Shelomo Selinger qui honorent les présentes pensées démontrent que le brouillage du jour et de la nuit aboutit à nier la vie ou à abaisser sa qualité d’être. L’indifférenciation n’a qu’un temps. La distinction, autrement nouvelle, se relève, car c’est sur une toile uniforme que réapparaît, comme chez Le Lorrain, la lumière à ses moments extrêmes. L’aube et le crépuscule, quelle formidable impression en peinture comme dans la nature ! Aux deux bornes du matin et du soir, la nuit, aussi embuée qu’elle soit de mélancolie, retrouve le sourire. A. L.

[1] Cité par Hans Heinz Stuckenschmidt, Arnold Schönberg, Paris, Fayard, 1993, p. 656.

[2] Novalis, Hymnes à la nuit [1800], Paris, Gallimard, 1975, I, p. 120.

[3] Anita Lasker-Wallfisch, La Vérité en héritage. La violoncelliste d’Auschwitz, Paris, Albin Michel, 1998, chapitre 6, « Musique pour l’enfer », p. 112.

[4] Alexis de Tocqueville, Rapport fait au nom de la Commission chargée d’examiner la proposition de M. de Tracy, relative aux esclaves des colonies [1839], dans Œuvres complètes, tome III, Ecrits et Discours politiques, p. 44.

[5] Novalis, op. cit., VI, p. 139.

[6] René Thom, Prédire n’est pas expliquer, Paris, Editions Eshel, 1991, p. 75.

[7] Gilles Deleuze, Logique du sens, Paris, Editions de Minuit, 1969, p. 372.