par Laurent Guillo

Fin 1965, l’écrivain Truman Capote publiait De sang-froid [In cold blood], le roman qui sera son plus grand succès littéraire. On connaît l’histoire : dans la nuit du 14 au 15 novembre 1959, deux vagabonds un peu déséquilibrés assassinent un fermier aisé, sa femme et deux de leurs enfants à Holcomb (Kansas). Dès les premiers jours qui suivent le quadruple meurtre, Capote se rend sur les lieux pour « couvrir » l’événement pour le New Yorker et commencer l’écriture d’un roman basé sur ces faits. Le roman se clôt six ans plus tard avec la pendaison des coupables. Capote inscrit son travail dans un genre qu’il définit comme de la « non-fiction » : il enquête sur place et dans la région, rencontre de nombreux témoins comme les enquêteurs du Kansas Bureau of Investigation, repart et revient à plusieurs reprises, pour resituer l’affaire dans une vie locale très documentée. L’œuvre est à la fois réaliste et formelle, romancée jusqu’à recréer des dialogues imaginaires tenus par des protagonistes disparus dans ce carnage. Le soin qu’il prend à reconstituer le contexte du meurtre est très particulier et révèle déjà la vision expérimentale de l’entreprise : Capote fait là un travail beaucoup plus fouillé que celui d’un journaliste, comme pour dire que « tout ces gens étaient normaux, et ça leur est arrivé là, précisément là ».

Ce qui frappe tout d’abord, c’est que la limite entre la « réalité vraie » et la « fiction pure » est imperceptible d’un bout à l’autre du roman. A aucun moment on ne peut dire qu’il « en fait trop » : aucun dialogue, aucune description qui ne soient soutenus par une analyse crédible et une psychologie pénétrante – ce qui n’empêche pas Capote d’écrire ici ou là des pages très inspirées, allant très au-delà de ce qui aurait pu devenir du mauvais journalisme lyrique. Comme toujours quand la littérature se nourrit de faits réels, le roman est globalement « vrai » mais, dans des myriades de détails, il est forcément « faux » : plus on zoome du général vers le particulier, plus on passe de la réalité à la fiction, c’est-à-dire qu’à toutes les échelles intermédiaires de lecture, le lecteur se situe dans un niveau indéfini entre « réalité » et « fiction », entre « vrai » et « faux ». Il y a là un parallèle à faire avec le principe d’incertitude bien connu des physiciens qui s’adonnent à la mécanique quantique. Ce principe, énoncé par Werner Heisenberg en 1927, dit qu’à l’échelle corpusculaire mieux on connaît la position d’une particule moins on connaît sa vitesse et inversement, et démontre que la connaissance totale et simultanée des deux paramètres est impossible (ce qui revient à dire qu’à l’échelle corpusculaire la connaissance de la réalité reste entachée d’une incertitude qui ne pourra jamais être éliminée). Appliqué au roman, ce principe est utilisé avec deux paramètres : l’échelle de lecture et la véracité. Quand l’un croît, l’autre décroît. Mais, hormis le parallèle que nous faisons ici avec la physique quantique, rien n’est original puisque ceci est une des caractéristiques du roman historique ; elle s’applique aussi aux dialogues qu’Alexandre Dumas met dans les bouches de D’Artagnan et de Richelieu, par exemple.

Là où De sang-froid apparaît être un roman particulier, c’est que ce principe d’incertitude est réexposé, revendiqué à plusieurs reprises, avec à chaque fois des paramètres différents, comme si Capote l’avait utilisé comme une structure de son roman.

La seconde fois, le principe est incarné par les deux criminels, qui discutent dans leur vieille Chevrolet quelques jours après le crime. Pour Smith, la violence des meurtres est la preuve qu’il n’a pas eu un comportement sain (Folio, p. 166).

« Tu sais ce que je pense ? dit Perry. Je pense qu’on a quelque chose qui tourne pas rond. Pour faire ce qu’on a fait.

― Fait quoi ?

― Là-bas. »

Et plus loin (p. 168) :

« Tu sais ce qui me tracasse réellement ? A propos de l’autre chose ? C’est simplement que j’y crois pas, qu’on puisse s’en tirer avec une chose semblable. Parce que je ne vois pas comment ça serait possible. Faire ce qu’on a fait. Et s’en tirer sans le moindre petit accroc. Je veux dire, c’est ça qui me tracasse, je ne peux pas me chasser de la tête l’idée qu’il faut qu’il arrive quelque chose. »

Pour son acolyte :

« Pas moi, coco, fit Dick. Je suis un type normal. » Et Dick croyait vraiment ce qu’il disait. Il se trouvait aussi sain d’esprit et aussi équilibré que n’importe qui, peut-être un petit peu plus malin que la moyenne, c’est tout. Mais Perry ?

Incertitude chez Smith (j’ai agi monstrueusement, je ne dois pas être sain d’esprit, on ne va pas s’en tirer comme ça) et certitude tranchée chez Hickock (je n’ai rien fait de mal, je suis parfaitement normal, il ne va rien nous arriver). Là où Hickock ne doute de rien, Smith révèle son incertitude entre trois paramètres qui évoluent en raison inverse : la gravité du crime, la santé mentale et ses conséquences possibles.

L’exemple le plus développé se situe lors du procès des deux criminels. Ce passage est évidemment significatif, puisqu’un procès, c’est l’expériencetotale, où l’on examine les précédents, les circonstances, où l’on remonte dans le temps, où l’on confronte les témoignages, où l’on oppose lesinterprétations, où l’on compare les cas similaires, où l’on mesure la culpabilité et on évalue la peine. Au Kansas, à cette époque, l’interrogatoire des témoins des procès criminels était régi par le protocole dit de M’Naghten, qui stipulait qu’un témoin doive répondre par « oui » ou par « non » aux questions posées. Il avait l’avantage de limiter l’impact d’un discours psychiatrique parfois lénifiant, d’imposer au témoin de prendre position, et de cadrer les débats dans des interprétations sans doute simplificatrices, mais utiles pour en raccourcir la durée du procès et limiter l’indécision des jurés (et, probablement aussi, faciliter l’erreur judiciaire…). Psychiatres, docteurs et pasteurs défilent donc à la barre, et sont soumis à cette règle quoi qu’il leur en coûte, car elle ne leur permet en aucune manière de nuancer leurs expertises et leurs jugements, comme le leur recommande leur foi ou leur savoir-faire. Mais Capote ne se satisfait pas de ces réponses (p. 438) :

« D’après vos conversations avec Smith Edward Smith et d’après votre examen, avez-vous une opinion quant à la conscience qu’il avait du bien et du mal au moment du crime qui fait l’objet de ce procès ? » Et une fois de plus la cour prévint le témoin : « Répondez par oui ou par non, avez-vous une opinion ?

― Non. »

Au milieu des murmures d’étonnement, Fleming, surpris lui-même, dit : « Vous pouvez exposer au jury pourquoi vous n’avez pas d’opinion. »

Green fit objection : « Cet homme n’a pas d’opinion, et ça s’arrête là. »

Et, légalement parlant, il avait raison.

Mais si on avait permis au Dr. Jones de disserter sur la cause de son indécision, il aurait apporté le témoignage suivant : « Perry Smith présente des signes définitifs de grave maladie mentale. D’après son récit, que confirment des extraits des archives de la prison, son enfance a été marquée par la brutalité et le manque d’intérêt dont ont fait preuve son père et sa mère. Il semble avoir grandi sans direction, sans amour et sans avoir jamais acquis le sens réel des valeurs morales… [et ainsi sur deux pages, pour conclure :] Un examen plus approfondi serait nécessaire pour arriver à un diagnostic psychiatrique exact, mais la structure actuelle de sa personnalité est très voisine d’une réaction paranoïaque et schizophrénique. »

De toute évidence, Capote revendique l’indécision, l’incertitude, là où précisément la règle de M’Naghten limite le témoin à un oui/non trop tranché. Par deux fois, il expose longuement ce que le témoin aurait pu dire après avoir relaté ce qu’il a réellement dit. Il réinterprète le déroulement du procès en lui appliquant le principe d’incertitude dans les termes suivants : « plus longue, plus nuancée sera la réponse de l’expert, moins le procès sera décidable, et inversement ». Dans la même veine, la longue comparaison qu’il fait entre le procès Smith-Hickock et le procès Andrews, un autre procès criminel contemporain, est une autre occasion d’apprécier des expériences comparables.

C’est lors de la pendaison des criminels, à laquelle Capote va assister le 14 avril 1965, qu’il applique une nouvelle fois ce principe. Juste avant celle de Smith, le témoignage d’un gardien (p. 500) :

Ils sentent rien. La trappe s’ouvre, ils ont le coup cassé, et ça y est. Ils ressentent rien.

Et auparavant le témoignage de Hickock sur la pendaison de Lowell Andrews, un co-détenu (p. 489) :

Ce pauvre Andy, il a balancé longtemps au bout de la corde. Ils ont dû avoir un drôle de nettoyage à faire. Toutes les deux minutes, le médecin venait à la porte et faisait deux pas dehors ; il restait là, le stéthoscope à la main. On peut pas dire que son boulot l’amusait, il haletait, on aurait dit qu’il suffoquait, et il pleurait aussi. Jimmy a dit : « Regardez-moi cette tapette. » J’imagine qu’il sortait pour que les autres ne voient pas qu’il pleurait. Puis il revenait écouter si le cœur d’Andy battait encore. On aurait dit qu’il s’arrêterait jamais. En fait, le cœur lui a battu pendant dix-neuf minutes.

Incertitude, encore, entre la durée de l’exécution et la survenance de la mort.

Naturellement, le principe d’incertitude est utilisé par Capote sur des objetsessentiels du roman : la vision que les criminels ont d’eux-mêmes et de leur meurtre, le procès du meurtre et le prix du meurtre – il ne s’égare pas à l’appliquer à la vitesse de la Chevrolet ou à la hauteur des blés. Ces trois objets essentiels sur lesquels le principe est appliqué sont eux-mêmes immergés dans un roman où le principe s’applique encore globalement ; le roman constitue donc un méta-objet des objets qu’il manipule. Ceci en fait,de facto, un roman expérimental.

Mais au milieu de tout cela, reste le quadruple meurtre. Ici, aucune incertitude apparente : il a été totalement prémédité – Smith et Hickock se sont soigneusement équipés pour la circonstance – et perpétré sans hésitation, de sang-froid, sans bavure. Il est donc vu comme le contre-pied de tout ce qui l’entoure, comme un phénomène relevant d’une mécanique « classique » (certaine), cerné par plusieurs interprétations « quantiques » (incertaines).

On peut risquer « d’intégrer » le principe d’incertitude à un niveau encore supérieur : en mettant d’un côté le Meurtre perpétré au Kansas (un fait réel, dont la connaissance précise échappe à tous ceux qui n’y ont pas directement participé), et de l’autre le Roman qu’il en a tiré (un objet irréel qui tente de reconstituer la connaissance du Meurtre), Capote en tant qu’auteur se déplace continûment entre l’un et l’autre. En somme, il joue lui-même le rôle d’une particule pour laquelle les paramètres de Réalité et de Connaissance varient en raison inverse.

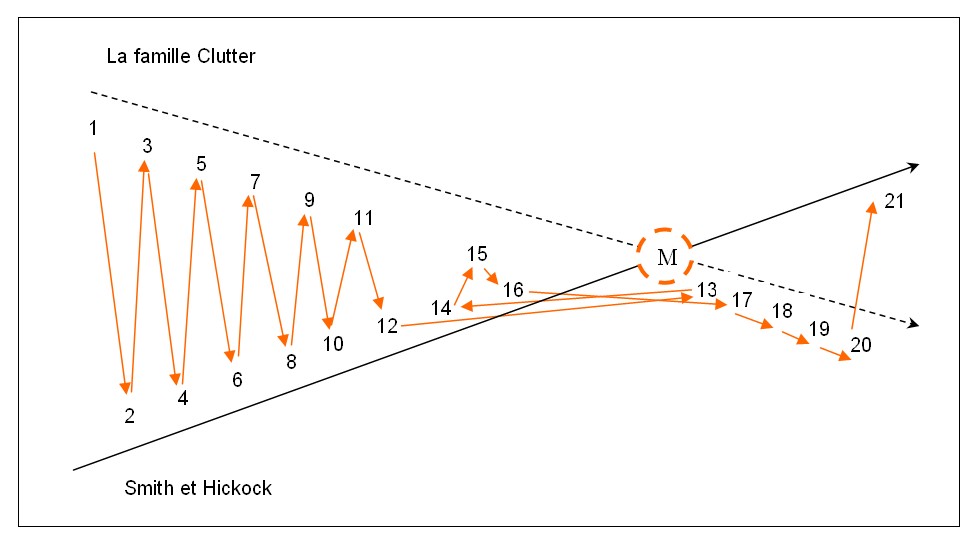

L’opportunité qui m’a été donnée de publier ce texte m’a incité à le relire d’un point de vue plus « quantique »… L’analyse des séquences du premier chapitre montre qu’il est structuré par deux types d’alternance : une alternance spatiale (les victimes chez elles, les meurtriers sur la route) et une alternance temporelle (avant et après le meurtre), ce qui permet d’en situer chaque séquence dans un système à deux coordonnées. Ceci est résumé par le schéma ci-dessous.

Le premier chapitre est divisé en vingt et un sous-chapitres de longueur inégale. Capote commence par une description du village de Holcomb et de la maison des victimes, les Clutter, puis décrit le trajet des meurtriers Smith et Hickock sur la route qui les conduit à Holcomb. Retour aux Clutter, avec des scènes familiales, puis Smith-Hickock encore, sur la route. Encore quatre alternances Clutter / Smith-Hickock, toutes situées avant le crime comme les précédentes. Suivent cinq autres séquences (13 à 17), toujours alternées entre Clutter et Smith-Hickock, mais ici deux des trois séquences Clutter se situent après le meurtre tandis que les deux séquences Smith-Hickock se situent toujours avant le meurtre. Les séquences 18 à 21 se situent toutes après le meurtre ; c’est seulement lorsque deux séquences Smith-Hickock et Clutter consécutives (20 et 21) se situent toutes deux après le meurtre (donc quand le meurtre a été circonscrit temporellement) que le chapitre peut s’achever.

Ce faisant, Capote consigne des observations comme dans un compte rendu expérimental (ce que souligne le titre de ce chapitre : « Les derniers à les avoir vus vivants »). Il assimile les trajectoires des protagonistes à celles de deux particules et chacun des sous-chapitres constitue une « mesure » de cette trajectoire. Il traduit la phase pré-collision par des alternances régulières, comme si les trajectoires étaient rectilignes, alors qu’après la collision les alternances sont beaucoup moins observées, et les trajectoires plus chaotiques, un peu comme les arabesques d’une chambre à bulles. Et cette collision va se révéler être une véritable transmutation des deux particules : les uns vont devenir des victimes, les autres des meurtriers, et toute la trajectoire de leurs vies va être profondément changée.

Mais de la collision il ne dit rien : le meurtre-collision se situe quelque part et à un moment mal connu, dans une zone circonscrite par deux coordonnées ; il n’intervient ici qu’en négatif, constituant un point aveugle autour duquel tout le roman va se construire. Il faudra tout un procès et tout un roman pour reconstituer ce meurtre mais il gardera tout au long cette caractéristique de point aveugle, n’étant jamais décrit en tant que tel mais seulement au travers des témoignages des criminels (p. 350-365) ou des déductions des enquêteurs.

La dernière comparaison quantique que nous pourrons faire est suscitée par le mode de travail de Capote. Durant l’écriture de son roman, il a longtemps dialogué avec les geôliers, les compagnons de cellule de Smith et Hickock, les enquêteurs, les meurtriers eux-mêmes. Il a côtoyé ces derniers suffisamment pour pouvoir décrire leur enfance avec une humanité et une compassion manifestes. Il a noué une solide amitié avec l’enquêteur en chef Alvin Dewey, sa femme Mary et leur fils, entretenant avec eux une correspondance nourrie jusqu’en 1967, reconstituant peut-être la famille idéale qu’il n’avait pas eue et qu’il aurait pu esquisser dans la famille Clutter. Sa correspondance révèle qu’il avait éprouvé de l’attachement pour Perry Smith. Il n’est donc pas possible d’imaginer Capote comme neutre dans ses rapports avec les protagonistes ; il a forcément insisté ici ou là pour recueillir des détails qui lui manquaient.

Capote n’est donc pas resté au-dessus de son microscope mais il a interféré dans son roman. Ce point précis est aussi une des caractéristiques de la mécanique quantique, qui la distingue de la mécanique classique : les phénomènes observés sont si ténus que l’expérimentateur interfère toujours avec l’expérience.

Pour De sang-froid, cette interaction sera d’ailleurs à double sens : le roman n’a pu être clos qu’en 1965, après le rejet des derniers recours qui repoussèrent longtemps l’exécution ; c’est dire que la réalité a interagi sur le roman, jusqu’à en retarder la publication. Elle a aussi interagi sur l’auteur, qui a subi le traumatisme de la mort de Smith, dont il s’est mal remis, et a initié une longue période de doute sur son talent et sa créativité. Dans sa lettre à Cecil Beaton du 19 avril 1965 :

Perry et Dick ont été pendus mardi dernier. J’étais là parce qu’ils me l’avaient demandé. Ce fut une épreuve atroce. Dont je ne me remettrai jamais complètement. Je vous en parlerai un jour, si vous pouvez le supporter.

Mais qu’aurait été, sur un sujet pareil, un roman non pas « quantique » mais « classique » ? Madame Bovary, peut-être. Ici, une bourgeoise de la campagne normande, mal mariée, s’ennuie et prend des amants, fait des dettes, se perd et se suicide. Sous la plume de Flaubert, on oublie souvent que ce chef d’œuvre s’inspire de l’histoire survenue quelques années auparavant près de Rouen, à une certaine Delphine Couturier, mariée à l’officier de santé Eugène Delamare et amante d’un coureur nommé Louis Campion. Flaubert a lu, enquêté, s’est documenté, mais il a situé cet adultère provincial dans un autre lieu, sous d’autres noms, et en un temps où elle était déjà close. Aucune interférence possible avec son sujet, donc.

Je ne sais plus, en cherchant un équivalent « classique » à De sang-froid, comment je suis arrivé à Madame Bovary, mais force est de constater que cette comparaison n’est pas anodine. Malgré l’opposition classique/quantique que ces deux romans présentent, ils se rejoignent dans leur état d’œuvres formelles : un souci du détail poussé assez loin, une trame relativement mince, des digressions assez étendues. Le fameux chapitre des comices agricoles, dans lequel deux scènes se déroulent en alternance, me fait immédiatement penser au premier chapitre de De sang-froid, à ceci près qu’ici les trajectoires sont parallèles, et non sécantes. On peut encore évoquer l’investissement personnel de l’auteur, puisque si l’on a dit que Capote était séduit par Perry Smith, les exégètes ont supposé que Flaubert avait nourri Madame Bovary de ses déboires amoureux avec Louise Colet.

Voilà donc ce que j’ai pu lire, en filigrane, dans De sang-froid. C’est pour moi une réminiscence de la période où j’ai suivi des études de physique théorique, et j’observe, presque malgré moi, que les modes d’analyse caractéristiques de cette discipline sont restés présents dans mon outillage mental. Marranité intellectuelle, sans doute… L. G.