Huiles sur toiles – 2016

La plupart du temps, comme dans le chef d’œuvre de Tolstoï, on oppose la guerre et la paix, comme deux états extrêmes et antithétiques de l’histoire humaine.

En peinture, de nombreux tableaux

concentrent les figures symboliques, abstraites ou naturalistes de la paix. La

quiétude, la sérénité, l’insouciance, la clarté des horizons et des paysages,

le vol des oiseaux diurnes représentent la paix ou du moins un climat de paix

et généralement les scènes qui l’illustrent excluent la figuration, fût-elle

marginale ou anecdotique de la mort. La mort est absente, en tout cas

introuvable. La paix est en ce sens proche du paradis ou de la vie éternelle.

La guerre, en revanche, met en scène les

passions humaines, les destructions, les sentiments extrêmes, la haine, le

dégoût, le mépris. Les êtres humains rivalisent en barbarie, en gloutonnerie

criminelle, les cieux sont chargés de lividités spectrales, de nuages noirs

d’orages, de traînées de sang. Le défilé triomphal des vainqueurs coupe toute

relation bienveillante entre le ciel et la terre. Les hommes ne sont plus égaux

devant Dieu car ils sont avant tout et

sous la forme la plus brutale, inégaux entre eux. Les vainqueurs et les vaincus

ne sont plus soumis à la loi des égalités théologiques. Les chars de la mort

circulent dans un univers mécanique, inflexible. Dans le halo de lumière des

lanternes du Tres de Mayo de Goya ou

sous la terreur semée d’en haut par les bombardiers allemands dans Guernica, on exécute, on mutile, on fusille,

on brise la vie enfantine. La grande faucheuse de Brueghel coupe les têtes sans

lassitude. C’est aussi en ce sens, que la guerre est apparentée à l’enfer.

Le célèbre diptyque de Picasso résume

magistralement l’opposition de la guerre et de la paix.

Dans

la création des malakhim et des quelipot, que l’on pourrait sous-titrer Guerre

et guerre, la polarité tranchée et comme absolue de la paix céleste et de la

guerre infernale n’est plus présente. Ce sont deux aspects de la guerre, mais

si distincts que leur parenté ne se manifeste plus clairement. Bien plus, leur

contraste est tout aussi radical que dans l’opposition immédiatement

compréhensible de la paix et de la guerre.

Dans la Kabale juive, les malakhim sont des

substances, des émanations, des êtres unidimensionnels dont la durée de vie

excède largement le temps de leur création dans le monde de l’action, le « olam » des

causalités et des déterminismes. Les malakhim sont des anges ou des lumières bienveillantes

qui pourront éclairer beaucoup plus tard l’histoire humaine, ils ont une

existence locale, circonstanciée mais aussi une vie rémanente et différée. Les

qelipot sont des substances assez voisines, mais qui ont une nature inverse. Au

lieu de dégager les humains des culpabilités, des remords, des ressassements,

des haines, de les alléger en quelque sorte, les qelipot enferment, enserrent,

captivent. Ce sont des écorces qui piègent les étincelles de vie, les sources

de vie et leur pouvoir de nuisance, fait de découragement, de cynisme ou de

morbidité, reste actif au long cours.

Mais pourquoi représenter les malakhim et

les quelipot dans deux tableaux qui se font face et qui sont tous deux des

représentations de la guerre ?

Je vais tenter d’éclaircir ce choix par des

exemples.

Les bombardements qu’ont souffert les populations des villes allemandes de Dresde, de Berlin, de Cologne à la fin de la seconde guerre mondiale ne sont pas moins monstrueux que le bombardement du village basque de Guernica en 1936, mais personne ne met sur le même plan ces deux évènements, fût-ce cinquante après, alors que la critique historique est passée par là, avec son lot de relativisations… Le terrassement de l’Allemagne nazie ne bouleverse pas davantage la conscience des humains de 2015 qu’en 1945. Syriza peut continuer à exiger de l’Allemagne des dédommagements de guerre pour la Grèce sans choquer grand monde, sans paraître anachronique. Et jamais Cologne ou Dresde n’auront leur Picasso.

D’une certaine manière, le « rasage » des villes allemandes est la conséquence logique, unanimement acceptée des crimes hitlériens. Et en dépit des violences infligées parfois contre des innocents, les libérateurs de l’Europe asservie par le troisième Reich sont pour la majorité d’entre nous des héros.

L’insurrection du ghetto de Varsovie en

1943, la Commune de Paris en 1871, l’engagement brigadiste en Espagne pendant

la guerre civile sont inversement des exemples célèbres de guerre juste, de

résistance armée à l’oppression, de violence légitime.

Et quand s’est épuisée depuis longtemps l’histoire

vécue par les protagonistes de ces guerres, les images, les récits, les textes

qui parlent d’eux ne jaunissent pas, ils survivent comme des moments phares du

courage collectif des parias, des dominés, des vaincus.

Et

peut-être peut-on dire de ces communards, de ces insurgés de Varsovie, de ces

brigadistes partis défendre la République espagnole, de ces bundistes russes de

1905 que, malgré tout, malgré la peur, la colère et la furie des armes, ils ont

créé des malakhim …

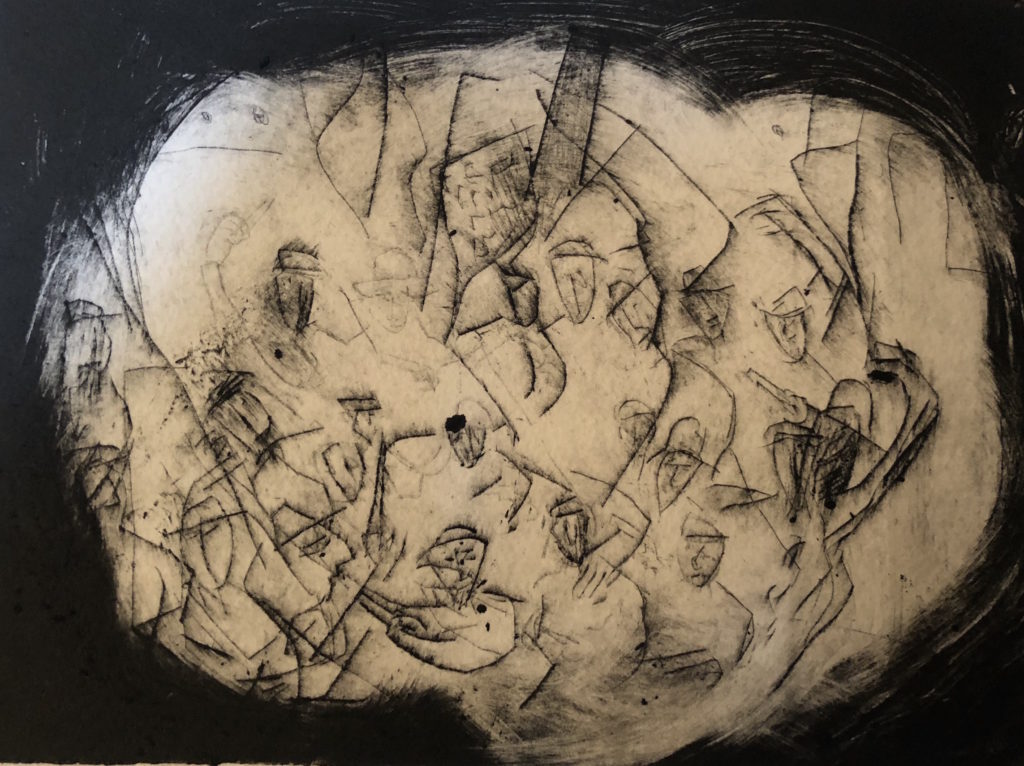

Le tableau montre une troupe de soldats,

hommes et femmes, brandissant des carabines. Des vieillards discutent, un homme

lit, l’atmosphère générale est paradoxalement douce, presque clémente. Les

couleurs dominantes du tableau sont le violet et le mauve. On voit des petits

anges voler au dessus des têtes des combattants. Ce sont les malakhim.

Dans la genèse des qelipot, se pose avec

acuité la question du Mal, ce Mal dont on sait bien que les facultés de

régénération sont infinies, comme l’avait entrevu Brecht avec sa bête immonde.

Or, le Mal, depuis qu’Hannah Arendt a écrit

son rapport sur Eichmann à Jérusalem n’est pas aussi aisé à saisir et à

identifier. Autrefois apparenté au diabolique, au monstrueux, au pervers, à

l’horrible, le Mal a reçu avec Arendt une autre épithète qui a déconcerté et

irrité tant de monde : la banalité. Même en ses heures les plus intenses,

dans l’abomination du système hitlérien d’extermination, le mal pouvait être

exécuté par des êtres banals. Kafka n’avait au fond pas dit autre chose dans

son aphorisme: « Les chaînes de l’humanité torturée sont en papier de

bureau. »

De sorte que coexistent dans le Mal l’abomination qu’incarne par exemple le boucher ukrainien Demjanjuk, surnommé Ivan le terrible qui commettait des atrocités sur les juifs qui arrivaient à Treblinka ou à Sobibor et la banalité des serviteurs froids, anonymes, stupides de la machine génocidaire. Dans le tableau, la création des qelipot, la couleur dominante est le jaune. De nombreuse silhouettes sont aussi peintes en vert. On voit des figures énormes, menaçantes, cruelles, des hybrides de Vador et du calife de l’EI, des visages flous, incertains mais dévorés par la soif de tuer. A côté de ces figures diaboliques, certains exécuteurs, comme ceux qui écartèlent le long corps rouge au centre de la toile ou le personnage du bas qui tend la tête coupée d’un otage sont soit banals soit grotesques et d’aspect inoffensif. Mais quoi qu’il en soit, le Mal répand à pleines brassées des écorces maléfiques, les qelipot qui se nourrissent et se fortifient des bassesses et des cruautés humaines, et gagnent partout du terrain. Ces qelipot fonctionnent en définitive comme des métastases, à peine visibles au début, terriblement destructrices par la suite…Car ce qu’elles détruisent n’est pas immédiatement saisissable dans les buts avoués, les slogans, les meurtres de ceux qui les alimentent, ce qu’elles anéantissent, c’est notre plus précieux bien, notre confiance fraîche, naïve, et pourtant nécessaire en l’humanité…

C.C.