par Alain Laraby

A Hélène Berr et Jean Zay

D’Erfurt à Auschwitz – L’appropriation de l’horreur – Droit privé et droit public – De l’inhumain trop humain – Subir l’injustice plutôt que de la commettre – Le fin mot de l’histoire

D’Erfurt à Auschwitz

Erfurt, en ex-RDA. Après la réunification, la ville a décidé de préserver le souvenir de Topf und Söhne qui fabriquait des fours crématoires pendant la Seconde guerre mondiale. La majorité des édiles était divisée. La mairie voulait raser l’usine. Des voix se sont élevées pour en transformer une partie en musée. La cité a restauré le bâtiment administratif, de façon instructive et discrète. Un acte de courage et d’intelligence. Le passé a recouvré un sens.

Dans le bâtiment, on écarquille les yeux et on ressent de l’écœurement. Un film montre le personnel de l’usine défiler en 1937. Dans les salles, on découvre pêle-mêle des courriers entre dirigeants de l’usine et SS. Sous vitrine, des dessins et modèles, des dépôts de brevet. Le dernier étage offre une belle vue. On aperçoit la ville voisine, Weimar, près duquel se situe Buchenwald. Ingénieurs et techniciens contemplaient un des camps de concentration qui bénéficiaient de leur savoir-faire. Le camp d’Auschwitz, en Pologne, n’échappa pas à leur expertise. Le personnel de Topf und Söhne y allait et venait. Il montait les fours et les réparait. Birkenau, à deux pas, fit les choses en grand. L’entreprise réalisa des économies d’échelle.

L’appropriation de l’horreur

Au siège de l’entreprise, on est appliqué (tüchtig). On travaille sans état d’âme, en blouse blanche, sur des planches à dessin. Une photographie de l’époque témoigne de l’atmosphère industrieuse. On doit répondre à la commande officielle de fours crématoires pour cadavres humains. Il y a un marché. La demande n’étonne guère. Dans un pays en voie de nazification, il n’y a pas de place pour le doute. La seule question : Wievel Stück ? – Combien de pièces ?

Topf und Söhne a bonne réputation. Dès le début du XXe siècle, l’entreprise avait déjà innové dans le domaine de la crémation individuelle. La loi allemande de 1934 pose des conditions d’hygiène relatives à l’odeur, à la fumée et au bruit. Le droit exige le respect du corps et des cendres (le corps est identifié, les cendres sont rassemblées, les urnes sont scellées). On parle de « dignité », mais un tel cahier des charges ne s’impose plus aux populations jetées à la vindicte publique. Sous le nazisme, l’entreprise doit régler un problème de masse. Il faut prévoir des installations pour une combustion continue devant absorber d’immenses quantités.

Ces questions relèvent de l’ingénierie. Topf und Söhne innove. Elle multiplie les moufles des fours crématoires. Elle accélère l’incinération. Elle étend son intervention en amont en améliorant la diffusion du Zyklon B dans les chambres à gaz. Topf und Söhne est fière du travail accompli. Elle a déposé un brevet en 1942. L’enregistrement ne répond pas qu’au mobile du profit. Nous ne sommes pas aux Etats-Unis, obsédés de faire fructifier le copyright. Le devoir prime. Toujours heureux de vous servir (Stets gern für Sie beschäftigt) est la devise de la maison. La phrase orne le fronton du bâtiment restant. L’appropriation de l’horreur ne choque pas : sur les planches à dessin figure le logo Isis. A travers les âges, la déesse égyptienne protège les inventeurs qui œuvrent pour l’humanité. A perfectly normal company.

Droit privé et droit public

Rien ne force les métiers du commerce et de l’industrie à coopérer. La liberté d’entreprendre continue d’exister. A l’instar de Topf und Söhne, beaucoup de sociétés commerciales l’exercent sans retenue. A Auschwitz, Bayer recueille sur son papier à-en-tête les observations des médecins nazis qui se livrent à des expérimentations humaines ; Siemens sélectionne et exploite la main d’œuvre des déportés ; une autre firme négocie le prix et la quantité des cheveux des crânes qui ont été rasés ; une autre transforme les cendres en engrais. L’Etat récompense cette volonté de participer à l’effort national en leur accordant d’autres marchés. Topf und Söhne accroît son chiffre d’affaires. Beaucoup de marques gonflent leur réputation : Hugo Boss conçoit les uniformes SS (et les costumes du Führer); BMW emploie 50.000 détenus d’un camp de travail pour monter ses voitures; Deutsche Bank finance la Gestapo.

Même en droit public, le fonctionnaire n’est pas forcé d’obéir aveuglément. A l’insu des administrateurs, l’autonomie subsiste. Quelques-uns, dans les bureaux, tardent à exécuter les ordres. Certains juges refusent de juger sans délibérer. D’autres démissionnent, mais la plupart restés en poste condamnent à la volée. La justice, qui doit s’exercer les yeux bandés, les a à demi fermés. Aucune instruction préparatoire ne précède les audiences. Les qualifications retenues sont saugrenues (relations sexuelles entre races). Les crimes d’Etat restent impunis mais les magistrats du siège n’osent pas aller à l’encontre de la volonté de leurs supérieurs. Ils ne baissent pas la tête mais la relèvent pour rendre des arrêts de mort. La part de responsabilité à dégager n’est pas celle des prévenus mais la leur. Inquisiteurs, ils sont devenus coupables par breach of justice. Ils commettent l’iniquité au nom du droit.

Parmi les pays vaincus, la France pense s’en tirer à bon compte. Une partie de ses élites, déplacée à Vichy, fait croire que la souveraineté subsiste. Des lois anti-juives sont promulguées, mais Pétain les rend plus sévères de sa propre main. Conformément à la hiérarchie des normes, les hauts fonctionnaires rédigent les décrets d’exclusion des Français qui ne sont pas de souche. Leur style est lumineux, précis. Des professeurs d’université commentent cette réglementation comme si son objet, violant l’ordre public, n’importait guère. La forme, seule, a du sens ! Comme on sait, avec la même indifférence, mais sans ménagement, la police remet à l’autorité étrangère des enfants de moins de 16 ans comme elle lui a remis auparavant les émigrés allemands.[1] Belle répartition des tâches : les jurisconsultes blanchssent l’infamie, les forces de l’ordre contribuent à l’épuration, et la milice, pour achever l’épuration, extirpe, avec une violence mafieuse, toute opposition.

Dans la population, il y a de nombreux justes qui circonviennent les lois devenues injustes. Des gens modestes, des paysans, des communautés entières, sauvent juifs et autres bannis de la société. Cette attitude ne contrarie pas la collaboration économique. Nous ne sommes plus en 1914 où Renault produisit en nombre les taxis qui acheminèrent les soldats français sur le front de la Marne. Renault fabrique désormais pour l’ennemi. Cette entreprise automobile sera nationalisée à la Libération à titre de symbole, mais la majorité des entreprises ont livré sans vergogne du matériel civil et militaire à l’armée allemande. Que le pays soit occupé ou pas, le droit privé n’est pas gêné par l’odeur de l’argent.

De l’inhumain trop humain

L’Allemagne nazie entend asseoir sa domination absolue sur des peuples et des individus réduits à la servitude. Tout un droit de l’inhumanité se met en place :

-un droit de propriété des biens volés au bénéfice de soudards se livrant au pillage (à fond ajoute Goering)[2] ;

– un droit de propriété industrielle, délivrant (avec félicitations du jury) le titre de brevet à des techniques concassant et broyant l’humanité ;

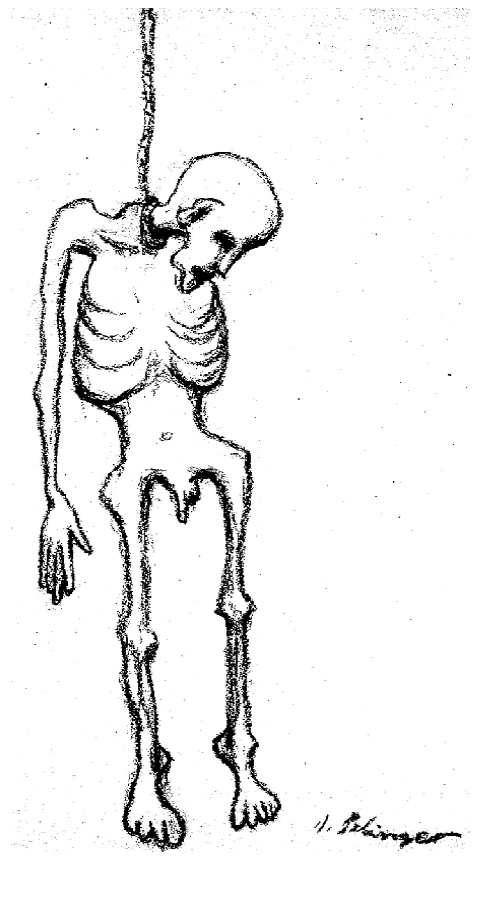

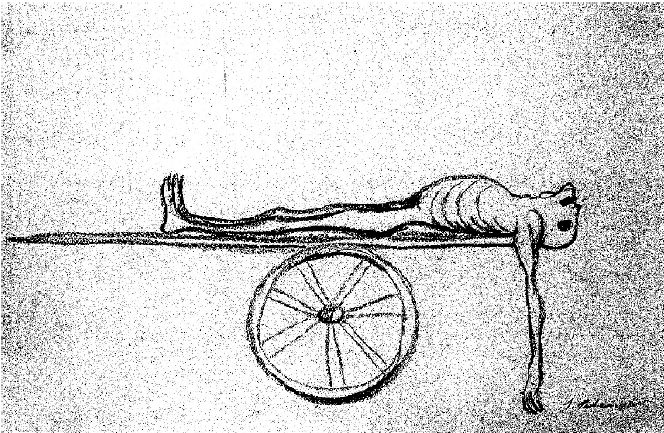

– un droit de propriété intellectuelle, garantissant les droits d’auteur et patrimoniaux sur des œuvres aussi insanes (et indigestes) que Mein Kampf. Hitler s’enrichit en imposant son livre dans le monde germanique. A l’extérieur, les droits de traduction gonflent les royalties. L’œuvre d’Heidegger fut moins indigente et obsessionnelle. Elle fut mieux écrite, mais son auteur préféra comme le guide suprême les substantifs abstraits aux verbes. Son être-là (Da-sein, openness-for-Being) reproche à la philosophie d’avoir oublié l’Etre, mais il oublie lui-même la présence humaine en chaque homme abimé. Son ontologie, sourde à toute moralité, excuse les crimes contre l’inhumanité. De quels crimes parlez-vous s’il n’y a plus d’humanité? Où est la faute ? Quand l’Etat efface tout nom propre, le nom devient commun. Il y a un numéro, un matricule, tatoué sur la peau, dès le plus jeune âge. Il y a du Non-être.

C’est vrai, on a commis des erreurs, reconnaît Himmler, le chef des SS. « En 1941, nous ne donnions pas aux masses humaines la valeur que nous leur donnons aujourd’hui, celle de matières premières, de main d’œuvre. »[3] Nous savons, depuis, utiliser la moindre parcelle humaine au service du Reich ! Nous mentons aux populations déportées pour leur faire croire qu’elles vont être bien traitées (nous poussons le vice à vendre des tickets de train pour Auschwitz). Vous voyez, nous sommes capables de reconnaître l’humain dans l’inhumain. Nous ne faisons pas que manipuler du bétail. Nous montrons au monde notre irrespect.

Des preuves ? « Un SS passe à bicyclette et donne un coup de pied à une vieille femme. Elle pousse un cri déchirant. » « Le SS, ayant une passion pour son chien-loup, donne, devant nous, son sucre quotidien. Il lâche bruyamment un « gaz » à la figure de celui d’entre nous qui était en charge de lui enlever ses bottes. Il ajoute en ricanant : Danke, Herr Professor ! »[4] A la Gestapo, « on enfonce des choses sous les ongles aux inculpés pour les faire avouer, on les interroge pendant onze heures de suite, puis on les met « au repos », sous la surveillance d’un énorme chien policier. L’animal est prêt à vous sauter à la gorge si l’on fait mine de sortir son mouchoir de sa poche. »[5]

Manifestement, sous la tyrannie, qu’elle soit nazie ou communiste (les camps staliniens ont servi de modèle), on adore ce qui est canin. Les chiens, élevés pour être méchants, sont de parfaits auxiliaires. Ils ne cessent d’aboyer, de montrer les dents, de déchiqueter les déportés qui se rebellent ou tombent épuisés. Si les prisonniers n’avaient été que de la matière inanimée, nos SS n’auraient jamais imaginé faire durer leur supplice jusqu’au bout. Ils les font rester debout sans boire ni manger en les laissant respirer à peine dans des cellules minuscules. L’aristocratie du mal que nous formons n’aurait pas arraché les yeux à certains ou jeté d’autres dans des latrines (quel plaisir aurait-on à jeter des choses ?). Pour jouir, il faut du répondant ! Voilà le génie de notre Führer : il nous permet de nous adonner « à la disposition que [l’on pouvait] avoir pour le meurtre, les actions les plus atroces, les spectacles les plus hideux. Par là, il s’assure pleinement de notre obéissance et zèle »! [6]

Subir l’injustice plutôt que de la commettre

What is a man ? demande Hamlet. Cette question ne taraude jamais les propagandistes du régime hitlérien. « Persécuteurs et calomniateurs, ce sont eux les prisonniers », enfermés -à double tour- « dans leurs mensonges et crimes ».[7] Autant ils peinent à éteindre « la liberté intérieure » de leurs victimes, autant ils réussissent à piétiner la leur. Ils parviennent à éliminer en eux cette part intime, « la plus précieuse de toutes ». Ils n’ont pas compris que l’affirmation de la liberté ne consiste pas à faire le mal, mais à faire le bien. Ils se croient créateurs à bien faire le mal alors qu’ils sont en proie à une machination mentale.

Comment « ces hommes-là peuvent se laisser abrutir, despiritualiser », au point de « n’être plus que des automates sans cerveau, avec tout au plus des réactions d’enfants de 5 ans ? ». « Ils sont intoxiqués ; ils ne pensent plus ; ils n’ont plus d’esprit critique : ‘Le Führer pense pour nous.’ » Leur esprit, souillé, est tombé dans la répétition et le sadisme. « Leur bravoure n’est plus guère qu’un instinct animal, l’instinct de la bête. […] Ils agissent avec l’exaltation des fanatiques. Ils ne possèdent plus rien de ce qui fait la noblesse d’un être humain. »[8]

Tous ces mauvais acteurs oublient les cris de la tragédie grecque. Un crime finit par laisser des traces sur trois générations, voire plus. Leur progéniture n’échappera pas au malaise, à la culpabilité, au rejet public.

Ils ont péri, hélas ! ignominieusement !

Las ! las ! hélas ! hélas ![…]

Nous voici frappés – de quelle éternelle détresse !

Nous voici frappés – il n’est que trop clair. (Eschyle)

Morale de l’Occident ? Non, pas vraiment. Selon Bouddha, le karma résulte de nos actes. Notre conduite, nos pensées, nos paroles, se déposent dans un courant de conscience qui n’emporte pas ce qui est lourd. L’oubli ? Au fond de soi, l’âme demeure rongée par l’acide. Mais, objectera-t-on, les criminels s’en sortent bien. Ils paradent avec médailles et richesses. Ils se gavent des plaisirs du monde. Un serial killer, un génocidaire, a rarement la gueule de l’emploi, avant ou après ses exploits. Il est parfois beau ou avenant, mais son allure cache le caractère d’un Iago ou d’un Macbeth. Comme Richard III, il a l’art de tromper son monde alors qu’il fait le mal par principe. L’uniforme qu’il porte le trahit. Il joue un rôle dont il n’est pas dupe aussi. Alas, gémit-il dans les coulisses, My soul is foul ! Ah, my inner being is full of discordance! (Hamlet).

La volonté de puissance a inversé l’ordre humain. Les professions libérales ont oublié leur déontologie. Pourquoi faire moins que les lois qui incitent au crime ? La société régresse à l’état de nature. Les contrats deviennent contraires à l’ordre public. L’activité du commerce ne répond plus au code minimal des affaires.

Quel naufrage spirituel, s’exclame Primo Levi. Celui qui revit les événements hallucine comme par le passé. Il entend le Trio des esprits de Beethoven qui transcrit la musique des sorcières annonçant à l’homme sa déchéance. Celui qui visite les vestiges maudits frémit. Il devient lui-même visionnaire, tel le poète juif allemand Heinrich Heine :

Le tonnerre roule lentement, mais il vient. Quand vous entendrez un craquement comme jamais un pareil ne s’est fait entendre, vous saurez qu’il touchera au but. [Vous assisterez à] un drame en comparaison duquel la Révolution française n’aura été qu’un [Sturm und Drang] idyllique.

Le fin mot de l’histoire

La pitié, dans laquelle la culture a trop versée, est exclue pour soi et pour les autres. Dans l’intolérable, la pitié peut redevenir d’actualité. Si les SS se sentent gagner par l’humanité, qu’ils s’apitoient sur eux-mêmes ! C’est le conseil d’Himmler, un truc pour éviter de plaindre leurs victimes. Il s’agit de retourner vers soi la pitié que ressent l’homme comme animal.

L’insensibilité à soi-même devient insensibilité aux autres. Durcie en cruauté au dernier degré, elle aboutit à « la plus monstrueuse entreprise de domination et de barbarie de tous les temps ». Ce sentiment est celui des Alliés en 1945. Unspeakable truth qui parle à travers « la personne de ses principaux responsables ». Disgraceful behaviour « des groupes et associations qui furent les instruments de leurs crimes ». Ce sont des « crimes contre la condition humaine ». Des crimes contre sa propre humanité autant que celle de l’humanité entière. Des crimes qui ne font qu’un. « Crime contre l’esprit », « péché contre l’esprit ». La barbarie nazie « élève l’inhumanité au rang d’un principe ». Elle a commis « un crime capital contre la conscience que l’homme se forme de sa condition en tant que telle ».[9] – Truly evil, effroyable irréalité qui a réalisé l’enfer sur terre.

Via l’Etat et ses lois, des hommes ont décidé ce qui était humain ou pas sans posséder le moindre critère du Bien. Ils ont tué l’homme en l’homme en mutilant sa chair. Leur mépris des autres les a rendus méprisables. They have degraded themselves en abusant du droit, en bafouant son objet qui est de protéger l’individu, connu et inconnu. Faut-il les retrancher nous-mêmes du corps social ? Beaucoup se sont mis au ban de l’humanité. Nullement repentis, ils ont profité de la guerre froide. Ils ont proposé de défendre l’Occident. Grâce à des complicités, ils sont se sont cachés ou enfuis. L’un d’entre eux emporta avec lui un album de photos mêlant sa vie quotidienne de bourreau à Auschwitz et ses frasques du week-end. Ici et là, ils ont alimenté les sources de renseignement des gouvernements et travaillé pour les services secrets des deux Grands. Leur expertise était sans prix. Barbie en particulier enseigna l’art d’être tortionnaire. Savoir torturer sans tuer : voilà une technique qui aurait dû être patentée !

Heureusement, la valeur d’un brevet ne se mesure pas à l’aune de l’efficacité ou de l’ingéniosité. Dans le maniement des outils, le bon usage compte. L’enregistrement, voire l’emploi, d’un procédé industriel suffisent peut-être en droit, mais en philosophie il faut qu’il soit recevable. On tient compte de ce qu’il advient. Un brevet, une marque, un droit d’auteur, ne peuvent avoir pour finalité la destruction d’une partie de l’humanité. Les faibles doivent être protégés. Leur mélange avec les forts amende l’homme en soi et autour de soi.

A.L.

[1] Dominique Rémy, Les lois de Vichy, édit. Romillat, Paris, 1992 ; Robert O. Paxton, La France de Vichy, 1940-1944, Seuil, Paris, 1997.

[2] Goering, Conférence du 6 août 1942, in Alan Bullock, Hitler ou les mécanismes de la tyrannie, t.2, Marabout, Verviers, 1980, p.284.

[3] Himmler, Discours de Poznan [1943], in A. Bullock, Hitler ou …, p.285.

[4] V. Krystyna Zywulska, J’ai survécu à Auschwitz, tCHu, Warszawa, 2010, p.127 ; Georges Charpak, Dominique Saudinos, La vie à fil tendu, Odile Jacob, Paris, 1993, p.89.

[5] Hélène Berr, Journal, édit. Tallendier, Paris, 2008, p.284.

[6] Intervention d’Edgar Faure, Procureur Général adjoint, in M. Dobkine, Extraits des actes du procès de Nuremberg, p.82.

[7] Jean Zay, Souvenirs et solitude, Belin, Paris, 2004, p.64.

[8] H. Berr, Journal, p.219 et 248.

[9] Intervention de François de Menthon, Procureur Général, in M. Dobkine, Extraits des actes du procès de Nuremberg, pp.38-49