par Noëlle Combet

La belle image heideggerienne des chemins perdus a, dans les lignes qui suivent, fonction de fil transversal accompagnant une promenade dans la pensée avec, mais aussi contre et au-delà de Heidegger ; la jouissance y sera approchée en tant que visée essentielle, au fil d’un parcours, mettant en perspective, des textes et des points de vue en toute amicale « déconstruction »

« Déconstruction »aussi, dans la mesure où, m’appuyant à plusieurs reprises sur l’ouvrage de Misrahi « La jouissance d’être », je n’en ai retenu que ce qui m’y est apparu comme mon « bien », sans me contraindre à une lecture exhaustive, voire contradictoire en ce qui concerne certains des autres points abordés. Ce parcours m’a ramenée à Spinoza, la plupart du temps, car Misrahi tire la dernière partie de l’ «Ethique »du côté d’une liberté qu’elle contient en germe.

« L’origine est devant nous », écrivait Heidegger.

Et si l’un des noms de cette origine future était Spinoza ?

Dans la métaphore heideggerienne, les chemins du bois ne sont pas des impasses

Pourquoi avoir traduit « Holzwege » de Heidegger par « Chemins qui nemènent nulle part » ?

« Holzweg », en allemand, désigne littéralement un « chemin du bois ». « Holz », c’est le bois forestier mais surtout le matériau, le bois que l’on récolte.

Les « Holzwege » sont ces sentes mal frayées, empruntées par les bûcherons, les forestiers, les gens modestes en quête de bois de chauffage.

Ils se perdent dans les broussailles et, croyant en reconnaître un, le plus souvent, on se trompe.

Comme ce chemin n’a pas de ligne déterminée, il en est venu à signifier vers le XVème siècle, chemin qui se perd, faux chemin ; mais il n’est généralement utilisé dans ce sens qu’au singulier et précédé d’un article défini (« auf dem Holzweg sein » : faire fausse route).

Pas d’article dans le titre proposé par le philosophe et un emploi au pluriel.

N’aurait-il pas mieux valu conserver l’ambiguïté du titre allemand ?

En effet, rien n’indique qu’il s’agit de « faux » chemins.

L’on ne va certes, les parcourant, vers aucune destination prévue d’avance. Il s’agit d’une voie que l’on trace parce qu’on la suit.

Premier détour taoïste

On peut penser au Dao, cette indiscernable voie de la sagesse chinoise, tel que l’évoque Lao Tseu :

« Il est fuyant et insaisissable.

L’accueillant, on ne voit pas sa tête,

Le suivant, on ne voit pas son dos. »

Ce chemin indiscernable qui nous mène, qu’est-ce qui nous fait en chercher et en même temps en dessiner le tracé ? C’est que, justement, il est loin de ne mener nulle part ; le « quelque part » rencontré, lorsque l’on y chemine à l’aveuglette diraient les occidentaux, au gré , diraient les taoïstes a la forme d’un objet que l’on désire, le Holzdu bois coupé ou à couper.

Le «Désir-sujet»

Le Désir, donc, nous guide ; octroyons-lui la majuscule pour indiquer sa signification la plus large : cette fonction d’activation qui est la sienne.

Le Désir peut être considéré comme élan dynamique plutôt que manque auquel on le réduit souvent.

Mouvement actif qui constitue chacun de nous dans sa singularité de sujet, il nous met en chemin vers notre « Holz. » Disons qu’il apparaît comme notre élément constitutif le plus fondamental : « l’effort pour persévérer dans notre être », comme le définit Spinoza, et y trouver la joie dans la potentialité d’une rencontre avec nos objets.

Ces objets-ce bois qui nous permettra d’éclairer et réchauffer nos vies- ont de multiples formes selon chacun : Heidegger y a rencontré les chaussures de Van Gogh, la parole d’Anaximandre, le dire poétique pour n’évoquer que quelques unes de ses trouvailles.

Mouvement de mise en route, le Désir est donc un acte, un acte de vie.

L’intuition anticipée de la jouissance :

Le Désir anticipe une jouissance qui a déjà fait l’objet d’une expérience et que l’on souhaite intensifier.

La certitude de cette jouissance pourrait être définie comme «connaissance du troisième mode » selon Spinoza, c’est-à-dire connaissance intuitive, intuition que l’on a de soi comme potentielle plénitude dynamique, capacité à goûter la «jouissance d’être».

Mais cet être là se situe en nous, dans une immanence, et y adhérer mène à questionner la distinction heideggerienne entre l’Etre et l’étant car l’être en lequel nous nous efforçons de persister est d’existence plutôt que de transcendance.

Deux destins de la liberté :

L’incohérence ou la conversion

Tout irait bien sans les « passions tristes », celles qui conduisent au mal, selon Spinoza, dynamique mortifère et non plus vitale dans la mesure où les éléments qui sont les constituants de notre corps et donc, en même temps, de notre esprit qui l’enveloppe, y perdent leur cohérence.

C’est cette désorganisation que, loin de toute morale, Spinoza nomme le mal.

Elle ne peut engendrer autre joie que mauvaise : acte contre soi, acte contre l’autre. Son fruit est la douleur.

Or, il est bien évident que ce n’est pas la douleur que veut, en général, réaliser le Désir car sa visée consciente est une plénitude.

Si la douleur advient, c’est que, (pour reprendre la pensée de Misrahi, lecteur de Spinoza, dans « La Jouissance d’Etre »), la liberté du Désir s’est trouvée entravée. Libre pourtant, dans la mesure où elle est élan spontané,elle reste prise dans la dépendance d’un premier état du Désir.

Pour que le Désir soit instituant, en tant que «puissance d’agir» menant à la joie, il est nécessaire que « la dépendance dans la liberté » qui caractérise la seule spontanéité, puisse, par l’intermédiaire d’une « conversion », se retourner en une « liberté dans l’indépendance », selon les termes de Misrahi.

Cela se produit lorsque le Désir, se distançant de son antériorité se fait, dans une rétroversion, réflexion sur soi, extension de la conscience sans pour autant cesser d’être Désir.

Au commencement, une quasi conscience :

le visage

La « spontanéité », expression de l’élan vital, Misrahi, dans une approche qui se démarque des théories de la pulsion, estime qu’elle porte déjà en elle une sorte de premier degré de la conscience.

Cet angle de vue, permet de mettre en perspective des appréciations différentes de la construction de l’humain et a le mérite de nous inviter à la réflexion sur ces points, réintroduisant de la «dispute» au sens médiéval entre adeptes et détracteurs de la pulsion «acéphale» telle que la qualifie Lacan.

La théorie d’une pulsion aveugle mène à une conception négative (religieuse ?) de la jouissance.

Pour Misrahi, par contre, il y a déjà prémisse et trace de conscience dans le surgissement originaire du Désir ; l’indice en est évident dès la naissance, ce dont témoignent les mimiques et expressions d’un visage répondant à son entourage. Cette expressivité serait l’interface entre l’organique et le conscient. Donc, dès le commencement, Désir déjà, et non pulsion aveugle exclusivement.

La sortie de crise par la liberté

Tentons de faire jouer ici l’analyse de Misrahi.

La « conversion », métamorphose du Désir, sera, lorsqu’elle est choisie, génératrice de liberté dans les processus intéressant l’individu aussi bien que les collectivités.

Spinoza disait déjà que la « passion triste », celle qui entraverait la liberté, la maintenant dans une «connaissance du premier mode», c’est-à-dire immédiate, était active autant que passive en tant que porteuse d’une éventuelle nécessité de renversement : le Désir ne pouvant être que de joie, il se met nécessairement en doute quand il débouche sur la douleur ou l’intolérable.

La « crise », caractérisée par la souffrance porte en elle la recherche potentielle d’une issue du côté de la joie.

C’est pourquoi Misrahi parle de « conversion » en tant que «sortie de crise», accès élargi à la conscience et choix d’une liberté autre que la seule spontanéité. La liberté nouvelle, acquise dans cette mutation peut nous ouvrir à la jouissance de soi et du monde très loin d’une complaisance au pessimisme et au tragique.

Liberté personnelle qui nous fait aussi désirer la partager collectivement ; de cet éventuel partage, «démocratie» serait une appellation.

Nier la possibilité de cette liberté pour chacun serait porter un coup à la démocratie à venir.

Le Désir comme éthique

Guidés sur nos Holzwege par l’énergie vitale du Désir, nous trouvons notre plénitude dynamique dans la joie, que ce soit joie d’orgasme, joie d’amour ou joie de connaître ; dans le plaisir de l’art ; la contemplation de la nature ; la bienvenue des rencontres ; la douceur d’un babil d’enfant, la jouissance poétique ; l’effort de participation à une progression de l’humain.

Certes nous connaissons les chutes et les rebroussements. Le Désir nous remet sur nos pieds et en appétit.

Ce Désir est notre moteur existentiel : acte d’être ou être en acte dans l’enveloppement du corps par l’esprit. Je désire, donc je suis.

Nous dégageant des broussailles, nous ouvrons nos pistes, poussés par nos désirs singuliers, à « persister dans notre être » et à en avoir « jouissance » : nombreux sont les objets que nous pouvons trouver aptes à devenir fagots pour nous chauffer, réchauffer, éclairer.

La défaillance de l’acte désirant peut nous aveugler au point de nous faire méconnaître nos objets, abandonner le Désir en chemin et nous installer dans une pure passivité.

Pourtant, les moments de retrait, ceux où, dans le suspens de l’acte, nous laissons venir de nouvelles potentialités ne sont pas de l’ordre de cette défaillance ; ils appartiennent encore au Désir dans la mesure où l’activité est préalablement intérieure et non obligatoirement agie.

Ces moments-là, on peut les considérer comme faisant encore partie du désir : ils en sont le négatif actif, celui d’une attente porteuse de développement ; et le vide provisoire qui s’installe en nous est encore de l’ordre d’une activité : attente intuitive, pressentiment, de ce qui se prépare d’autre, dans le champ du Désir.

Deuxième détour taoïste

C’est la conception du processus, inhérente au taoïsme, qui se présente comme la plus adéquate à définir le Désir dans son balancement : tantôt potentiel, tantôt réalisé.

Nous pouvons nous asseoir sur nos chemins, nous endormir, rêver, dans l’intuitive assurance que la jouissance, au bout de notre élan désirant et en dépit de, ou grâce aux déceptions et renoncements, peut, dans le pas amorcé au-delà d’eux, être trouvée et/ou retrouvée ; rien ne serait si faux ni si coûteux que de le nier.

Que faire du tragique ?

A coup sûr, si nous privilégions le Tragique par rapport au Désir ou si nous amalgamons l’un à l’autre, il est inutile d’emprunter les « Holzwege ». Nous ne saurions rien y récolter.

Le «Tragique » nous concerne tous, mais il ne nous est pas impossible de trouver en nous la liberté et les moyens de le circonscrire là où nous le rencontrons ; de le combattre, afin qu’il vienne, le moins possible, barrer les chemins du Désir.

Misrahi, dans un entretien, raconte comment, à l’extrême bord du suicide, il a définitivement fait le choix de la « jouissance d’être ». Conversion : renoncé, élaboré, travaillé, épuisé, le Tragique s’est métamorphosé pour lui en Désir, en joie existentielle et donc, progressivement, en familiarité avec la pensée et en théorie de la jouissance en ses premiers et second degrés, débouchant sur la conceptualisation d’une possible liberté individuelle et collective.

Le même Misrahi avait jeté son étoile jaune dans la Seine, déclarant qu’il serait juif quand et comme il le voudrait.

Point de vue politique.

On dira qu’il s’agit d’une utopie mais elle passe par l’expérience personnelle et par des engagements, ce qui, l’inscrivant dans la réalité, lui donne sa crédibilité.

Optimisme ? Comment, sans une telle perspective, l’humanité pourrait-elle progresser, trouver ses « Holzwege » se métamorphoser ? Se métamorphoser nécessairement pour dépasser les événements tragiques qui la caractérisent actuellement et, vraisemblablement, l’attendent encore.

Et, en chemin, l’éclat des lucioles

« Survivance des lucioles» de G. Didi-Huberman affirme la possible résistance de nos libertés personnelles et collectives, et donc de nos désirs, dans nos refus affirmés des oppressions.

On peut se dire que les lucioles qui représentent ces libertés et ces jouissances, n’auraient disparu qu’aux yeux de ceux qui ne se risqueraient pas à les chercher sur les Holzwege.

G. Didi-Huberman interroge :

« Et d’abord, les lucioles ont-elles vraiment disparu ? Ont-elles toutesdisparu ? Emettent-elles encore-mais d’où ?-leurs merveilleux signaux intermittents ? Se cherchent-elles quelque part, se parlent-elles, s’aiment-elles malgré tout, malgré le tout de la machine, malgré la nuit obscure, malgré les projecteurs féroces ?[…] »

Quelques unes sont tout près de nous, elles nous frôlent dans l’obscurité. Sur nos chemins creusés par le Désir, dirigeons-nous vers les lucioles, allons vers nos jouissances et nos joies en tant que buts existentiels, dans un élan de vie dont pourrait bien dépendre ce qui, abusivement encore, se nomme démocratie.

Avec et au-delà des errances,

la « jouissance d’être ».

Nos « Holzwege » serpentent, disparaissent, ressurgissent sous nos pas qui les tracent. Les lucioles, tantôt brilleront, tantôt s’éteindront ; la jouissance et la joie seront rencontrées ou se volatiliseront sur ces chemins ; elles en restent néanmoins la nécessaire visée

Même les échecs serviront à notre marche car cheminer vers la joie est un acte intérieur, à notre portée selon Spinoza : il consiste en la métamorphose en formes actives des formes passives du Désir dont résulterait la tristesse comme fondement existentiel :

« Qui commence d’aimer la chose qu’il hait ou a accoutumé de considérer avec tristesse, il sera joyeux par cela même qu’il aime, et à cette Joie qu’enveloppe l’Amour, s’ajoute celle qui naît de […] l’effort pour écarter la tristesse enveloppée dans la Haine. »(Troisième partie de l’ « Ethique »)

Il s’en déduit que notre liberté, c’est la recherche intérieure de notre « Holz », chemin personnel, cheminement choisi vers cette « jouissance d’être » évoquée par Misrahi, après Spinoza, mouvement constitutif de notre réalité individuelle et collective.

Ce chemin que nous ne voyons pas distinctement est le nôtre, le sinueux dessein (et dessin) de nos trouvailles, de nos rencontres avec nous-mêmes, et, simultanément, avec les autres.

Codicille poétique.

Terminons en poésie avec Antonio Machado et son image d’un tracé personnel :

« No hay camino, es caminando que encontraremos nuestro camino. »

Ailleurs, dans le même esprit mais formulé autrement :

« Cheminant, là sont tes traces, le chemin, et rien de plus ; cheminant, il n’y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant. » [A.M.]

N.C.

La référence à Machado et l’illustration sont empruntés avec l’accord de Vincent Lefèvre, à son blog Caminante.

Carthage, mais aussi Thèbes, et encore, Troie. Des villes détruites en Méditerranée. Nous avons toujours en tête ces multiples récits qui nous laissent parfois dans la stupeur : celle de l’inexorable enchaînement de circonstances qui frappent Œdipe, autant que la destruction de Thèbes par Alexandre, le périple d’Enée depuis l’effondrement de Troie jusqu’à sa passion supposée pour Elissa, ou encore l’audace historique d’Hannibal défiant Rome avec ses éléphants.

Carthage, mais aussi Thèbes, et encore, Troie. Des villes détruites en Méditerranée. Nous avons toujours en tête ces multiples récits qui nous laissent parfois dans la stupeur : celle de l’inexorable enchaînement de circonstances qui frappent Œdipe, autant que la destruction de Thèbes par Alexandre, le périple d’Enée depuis l’effondrement de Troie jusqu’à sa passion supposée pour Elissa, ou encore l’audace historique d’Hannibal défiant Rome avec ses éléphants.  C’est la question que je me suis posée…Avant de me laisser entraîner ailleurs : dans une sorte de confusion des lieux et des temps, où se sont entremêlés les souvenirs d’enfance, les leçons de latin, les études de philo, avec l’expérience de la psychanalyse (Photo famille paternelle 1951). Cette indistinction, ou peut-être, ce contrepoint, se sont accompagnés en moi d’un « sentiment océanique », plus propice à la rêverie et à la méditation qu’au travail érudit.

C’est la question que je me suis posée…Avant de me laisser entraîner ailleurs : dans une sorte de confusion des lieux et des temps, où se sont entremêlés les souvenirs d’enfance, les leçons de latin, les études de philo, avec l’expérience de la psychanalyse (Photo famille paternelle 1951). Cette indistinction, ou peut-être, ce contrepoint, se sont accompagnés en moi d’un « sentiment océanique », plus propice à la rêverie et à la méditation qu’au travail érudit. Au commencement, je n’ai pu m’empêcher de songer à la prodigieuse expédition vers Rome d’Hannibal.

Au commencement, je n’ai pu m’empêcher de songer à la prodigieuse expédition vers Rome d’Hannibal.  Quoiqu’il en soit, la date de la capitulation d’Hannibal à Zama, 202, av.J.-C., est gravée en moi. Et même si j’ai appris son histoire par les auteurs romains, « naturellement » partiaux, pendant les cours de latin au lycée, ni Tite-Live ni les autres ne m’auront empêchée de faire d’Hannibal « mon » héros !

Quoiqu’il en soit, la date de la capitulation d’Hannibal à Zama, 202, av.J.-C., est gravée en moi. Et même si j’ai appris son histoire par les auteurs romains, « naturellement » partiaux, pendant les cours de latin au lycée, ni Tite-Live ni les autres ne m’auront empêchée de faire d’Hannibal « mon » héros ! Nous trouvions au milieu des cailloux des pièces de monnaie romaine, parfois des fragments de sculpture, de lampes à huile, de flacons, et nous jouions au marchand avec ces « bouts d’archéologie » qui pour nous n’étaient que des objets usuels « un peu cassés ». Si le coup de pelle était plus profond, alors nous trouvions des choses puniques.

Nous trouvions au milieu des cailloux des pièces de monnaie romaine, parfois des fragments de sculpture, de lampes à huile, de flacons, et nous jouions au marchand avec ces « bouts d’archéologie » qui pour nous n’étaient que des objets usuels « un peu cassés ». Si le coup de pelle était plus profond, alors nous trouvions des choses puniques. Ces Romains, et ces Carthaginois antiques ne nous paraissaient pas plus lointains que nos grands-parents morts avant notre naissance, dont nous connaissions les tombes au cimetière du Borgel, puisque nous retrouvions sur ces terrains des objets qui auraient pu être les leurs au quotidien. (photo grand-mère maternelle et cousine Régine 1950). Ne disait-on pas d’ailleurs que les oliviers de la colline de Byrsa avaient été plantés par les Romains ? Pour moi, tout cela ne faisait pas de différence. D’ailleurs, le soir venu, nous rejetions ces jouets de fortune, en prenant garde à ne pas oublier…les seaux et les pelles!…

Ces Romains, et ces Carthaginois antiques ne nous paraissaient pas plus lointains que nos grands-parents morts avant notre naissance, dont nous connaissions les tombes au cimetière du Borgel, puisque nous retrouvions sur ces terrains des objets qui auraient pu être les leurs au quotidien. (photo grand-mère maternelle et cousine Régine 1950). Ne disait-on pas d’ailleurs que les oliviers de la colline de Byrsa avaient été plantés par les Romains ? Pour moi, tout cela ne faisait pas de différence. D’ailleurs, le soir venu, nous rejetions ces jouets de fortune, en prenant garde à ne pas oublier…les seaux et les pelles!… sentir devenir un étranger dans son pays natal. (Photo carte d’identité consulaire 1960).

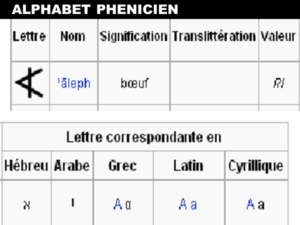

sentir devenir un étranger dans son pays natal. (Photo carte d’identité consulaire 1960).  C’est au point que la métaphore bovine, reprise « morphologiquement », a fait que la tête à cornes, celle du bœuf, a donné lieu à sa représentation dans la lettre « aleph », qui, en tant que première lettre de l’alphabet – par lequel ce mot même se prononce, relie l’animal aux « commencements », à la « fondation ».

C’est au point que la métaphore bovine, reprise « morphologiquement », a fait que la tête à cornes, celle du bœuf, a donné lieu à sa représentation dans la lettre « aleph », qui, en tant que première lettre de l’alphabet – par lequel ce mot même se prononce, relie l’animal aux « commencements », à la « fondation ».