par Simone Wiener

« Je m’intéresse à l’avenir car c’est là que j’ai décidé de passer le restant de mes jours. » Woody Allen

Ces dernières années, le mot crise a été abondamment utilisé notamment à propos de la tourmente financière de 2008 à 2010 et la récession qui en a suivi. C’est en effet un terme avec un fort pouvoir d’évocation : il inquiète, il déchire. Mais il appelle en outre à réfléchir sur les effets de discours et sur les pratiques qui en sont initiées. Or, ce discours de la crise traverse différentes disciplines et devient ainsi une sorte de symptôme pour dire un malaise voire pour le provoquer. La crise par sa possible mise en lien avec la culture, par sa valeur polysémique, est un marqueur des transformations sociales et culturelles. Elle touche de manière indirecte la question marrane laquelle inaugure historiquement et sémantiquement une composition identitaire originale.

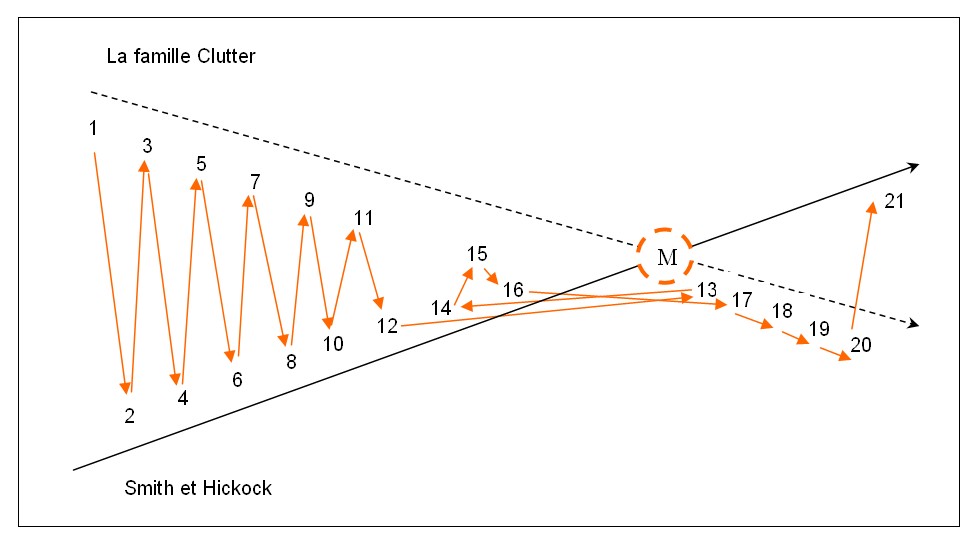

D’abord il y a lieu de définir ce qu’est une crise et ce qui la sous-tend. La question de la temporalité est centrale dans ce repérage. Car une crise survient à un moment donné : celui d’un impossible à poursuivre. Une crise, c’est lorsqu’on est au bout d’un système et que ce dernier ne peut plus fonctionner de la même façon.

Ces moments de crise sont à saisir, mais pas uniquement, dans leur dimension d’affolement. Car ce qui compte dans la crise, c’est aussi qu’elle puisse manifester quelque chose de singulier ; permettre que cela soit un temps de sujet, un espace de transition où quelque chose d’inédit puisse avoir lieu. Il s’agit donc d’introduire du sujet dans la crise, d’y engager du désir. La crise n’est pas silencieuse ; elle est au contraire bruyante et à concevoir comme productrice de parole. Elle est violente et angoisse ceux qui la subissent, mais sa survenue ouvre à des possibilités nouvelles de choix.

Je m’attacherai donc à étudier quelques formes de crises en inscrivant leurs enjeux dans leur incontournable temporalité.

Définition et extension

Selon le Robert historique, l’étymologie du mot crise vient du latin crisis : « phase décisive d’une maladie ». Ainsi, le mot crise est à l’origine un terme médical qui prendra, par extension au domaine psychologique, le sens d’être en proie à une manifestation violente. De même, par transposition dans le domaine moral, il se dit d’un moment critique en mettant l’accent sur l’idée de trouble, de déséquilibre. Puis, ce terme se spécialise dans deux acceptions différentes :

– soit individuelle à forte connotation psychologique, et là nous avons la crise d’hystérie. A noter qu’en psychanalyse, le mot crise est beaucoup employé à propos de l’hystérie, mais nous y reviendrons ultérieurement.

– soit une acception plus globale, collective, sociale, politique et économique, et là c’est dans le sens de la crise de 1929, ou bien de celle de ces dernières années qui, en fait, correspond à une récession économique.

De fait, le concept de crise désigne des périodes de rupture marquées par l’apparition de phénomènes de désorganisation décrits comme inattendus, brusques et spectaculaires. Une crise renvoie à quelque chose de profond sur le plan de la structure. Il s’agit d’un moment d’impasse logique, d’aporie qui appelle à une revisite des fondements de ce qui définit les éléments de structure. Ces derniers temps, on a parlé de crise, cependant on ne peut pas dire que cela ait remis en cause les fondements de l’économie, que les choses aient vraiment changé dans la mesure où l’on reste dans un système capitaliste.

L’usage du terme de crise est devenu un mot du discours courant très répandu dans la presse et le vocabulaire politique. C’est un mot qui tente de provoquer quelque chose et qui est très sensible aux idéologies. C’est un mot qui, par exemple, dans le champ de la psychiatrie est renforcé par le discours de politique sécuritaire qu’il suscite. Il provoque des craintes exagérées autour de la dangerosité et, à ce titre, il devient important de ne pas le faireconsister, c’est-à-dire de désamorcer la portée idéologique qu’il a dans ces cas. Par exemple, le récit de certains faits divers emploie le mot forcené et, souvent, ce mot agite le public autant que les forcenés eux-mêmes…

Voici quelques écarts de discours concernant le terme de crise. La nomenclature de psychiatrie classique va présenter la crise comme un état temporaire de déséquilibre, de changement remettant en question l’ordre ou la stabilité du sujet, et dont l’évolution est ouverte et variable. Pour la psychanalyse, l’apparition d’une crise même sous une forme clastique[1] peut constituer une chance pour le sujet. C’est que, à la différence d’une pratique thérapeutique dont la visée serait sédative, la clinique analytique regarde les crises comme des ouvertures, des accès, des poussées évolutives.

Michel Foucault, dans son séminaire de 1973-1974 sur le pouvoir psychiatrique[2], s’est penché sur la disparité du sens de la crise pour le champ médical et pour celui de la psychiatrie. Il met en évidence que la crise est une épreuve de vérité en montrant que cela, l’hôpital n’en veut pas et l’asile non plus. Et ce pour trois raisons :

– la première c’est que l’hôpital fonctionne comme un espace disciplinaire obéissant à un règlement, prévoyant un certain ordre duquel la crise, comme crise de folie faisant rage, est exclue. Le sujet en crise n’est pas du tout repéré comme ayant quelque chose à dire, on ne l’écoute pas. Et la crise est une chose à éviter car c’est avant tout une source de désordre ;

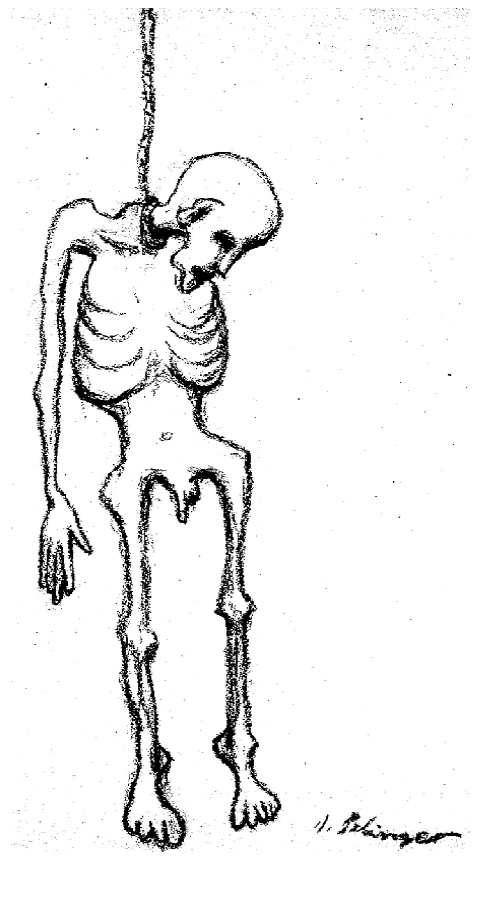

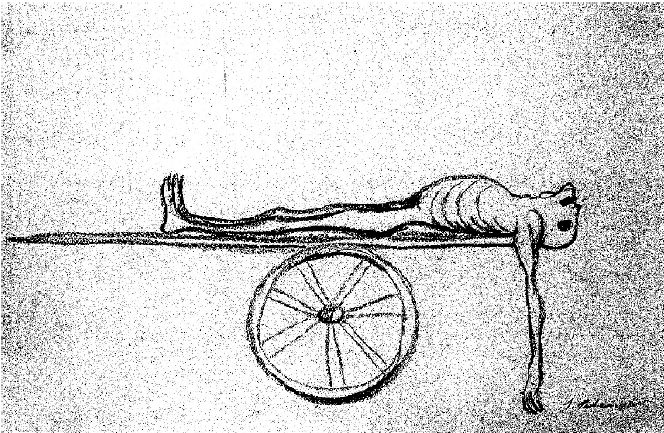

– deuxièmement, le recours à l’anatomie pathologique, qui se fait à partir des années 1825, a misé contre l’idée que la vérité de la folie pourrait se jouer dans la crise. L’anatomie pathologique, c’est-à-dire l’autopsie, a été une façon de refuser l’existence de la crise comme vérité en proposant de chercher l’étiologie de la folie dans l’anatomie du corps ;

– la troisième raison de refuser la crise, c’est que le crime va être associé à la crise et qu’un lien va être établi entre le crime et la crise de folie. De ce fait, la crise devient quelque chose de dangereux dont la société doit être protégée. On voit bien comment on se construit avec certaines pratiques sur lesquelles se fondent nos discours et nos croyances.

Le terme de crise indique à la fois quelque chose de court dans le temps, de vif et en même temps un moment qui peut être plus long. La crise participe de la succession de deux temps, celui de l’incertitude, de l’indécision, de l’angoisse ou d’un sentiment de rupture, puis celui de la résolution, que son issue en soit favorable ou défavorable.

Un penseur comme Walter Benjamin concevait la modernité comme crise à répétition. Ses cheminements théoriques marqués par l’utopie messianique et le matérialisme historique l’amènent à nouer l’idée de progrès à celle de bouleversement. Cependant le futur dépend entièrement de l’action des hommes eux-mêmes. La crise peut se penser comme quelque chose qui se réitère, qui se reproduit et dont les secousses à répétition ne cessent de nous empêcher de nous assoupir sur des choses acquises, des idées reçues.

Crise d’hystérie et ressorts du sujet

C’est avec l’hystérie que la crise va traverser le domaine de la neuropsychiatrie et qu’elle apparaît de manière spectaculaire aux yeux de Charcot. Elle agit et agite autour d’elle. Elle se donne à voir au regard médical et interroge les limites de son savoir. Rappelons que c’est à partir des questions qu’elle soulevait, que Freud a inventé la psychanalyse. Il faut cependant préciser que là où la médecine fait finir l’hystérie, Freud la fait commencer. En effet, Freud porte attention aux paroles des hystériques lorsque la neurologie cesse de chercher à guérir leurs corps. Le franchissement de l’une à l’autre marque la cession du regard médical pour passer à la voix et à la parole.

Au sens psychanalytique, il y a crise quand le discours, les mots, les rites, les pratiques, bref, tout l’appareil symbolique s’avèrent impuissants à modérer un réel qui n’en fait qu’à sa tête. Une crise, c’est le déchaînement d’un réel démonté, impossible à maîtriser. C’est l’équivalent pour nos sociétés de ces ouragans par lesquels la nature vient régulièrement rappeler à l’espèce humaine sa fragilité, sa précarité.

Dans le champ clinique, on peut penser comme exemple à certains malaises adolescents où les fondements de ce qui a tenu pour le sujet jusque-là s’effondrent. C’est ainsi le cas d’un épisode de bouffée délirante ou d’un passage à l’acte massif comme une tentative de suicide ; quelque chose sature, ne tient plus. En fait, à y regarder de plus près, on peut repérer souvent combien ces moments de crise sont reliés à quelque chose qui chavire du sujet. Or justement, ce qui semble important, c’est de permettre qu’il y ait du sujet et pas seulement de la crise. En effet, quand on parle de crise, on tend à désigner un mouvement de bascule, quelque chose qui fait appel, mais de manière quasi anonyme. Et ce que l’on peut viser dans nos pratiques, c’est de permettre de « faire signature ». C’est-à-dire de faire en sorte que cette dimension d’appel, sous-jacent à la crise, puisse prendre le dessus et s’articuler. Pour ce faire, il est nécessaire de prêter attention à la situation dans laquelle la crise survient, de ne pas répondre sur le mode du protocole ou de la réponse toute faite, mais de trouver les ressorts contextuels dans lesquels elle surgit.

Quelle lecture pouvons-nous faire d’un sujet en crise ?

Une crise doit être appréhendée dans un double mouvement, parfois paradoxal. D’abord comme un moment de perte de repère, instant périlleux et inopportun. Un temps de vacillation impossible à dire comme tel car souvent cet état en appelle plus à l’explosion qu’à la parole. L’angoisse est alors massive pour le sujet, et c’est ce qui donne lieu à de nombreux franchissements de limites et transgressions. Et cette angoisse du sujet en crise se transmet aussi à ceux qui en subissent les débordements.

A cet égard, il convient de tenter de ne pas être pris imaginairement dans ce qui fait crise, c’est-à-dire de pouvoir éviter les contre-passages à l’acte, de répondre ainsi en miroir (exclure celui qui exclut ; être violent à l’égard de la violence) par de l’angoisse ou une répression aveugle. Il s’agit de donner acte au sujet de façon ferme, non permissive et non de punir par une répression anonyme. Par exemple, lorsque quelqu’un se met à tout casser, on peut être tenté de répondre à cette violence par le passage à l’acte. A l’inverse, il ne s’agit pas de se prêter à subir cette violence, mais de la traduire, de permettre son élaboration. Il est essentiel de pouvoir maintenir de la parole dans des moments comme cela. L’expérience montre que le seul fait de se décoller de cette situation de crise, en faisant un pas de côté, crée un espace pour le sujet et fait tomber la violence.

Donc même si dans le moment de la crise, chacun se trouve débordé, il est nécessaire de savoir ouvrir la porte à autre chose, à une parole sur ce qui se passe car, le plus souvent, la violence représente le cri de ce qui ne peut pas s’articuler. Il s’agit d’écouter et d’éviter les interprétations qui épinglent un sujet à un sens car cela augmente la persécution dans la mesure où c’est ressenti comme intrusif par le sujet qui se sent pénétré et vu. On ne sait pas toujours de quoi il est question dans le temps même de la crise. Mais si c’est le cas, il ne s’agit pas d’en faire état, au contraire ! Car le fait de dire juste peut avoir le pire effet : celui de produire une sorte de déflagration. Ainsi le moment de la crise n’est pas le moment, ni le lieu, pour interpréter. Notons de même que des énoncés du genre : « tu es » ou « tu as » sont à éviter car outre leur pouvoir signifiant de « tuer » ou « tua », ils stigmatisent le sujet et peuvent renforcer son sentiment de persécution. Il s’agit de trouver des énoncés qui ne jugent pas, qui n’excluent pas, qui accompagnent mais sans complicité ou angélisme manifeste. Le fait de s’inclure dans ce qui se passe ou de généraliser cesse d’isoler le sujet. Par exemple une parole comme : « on peut avoir envie de tout casser lorsqu’on se sent si fragile… »

Une crise peut être un temps qui précède une mobilisation, un temps fort qui nous provoque, sollicite quelque chose et qui peut être à la source d’un moment déterminant. Ce qui compte, c’est que cela puisse se vivre en étant auteur et non agi, que cela puisse se dialectiser. Il ne s’agit pas d’abreuver de sens, mais de trouver un fil qui va pouvoir frayer, tisser un chemin de parole.

Un tournant décisif

Au-delà de la perte de repère que constitue une crise, elle peut aussi se saisir dans une dimension salutaire dans le sens où elle peut permettre au sujet de faire des choix, de poser des actes qui ouvriront sur des éléments de refondation. Il faut insister sur les notions de cassure, mais aussi de changement et de suture possible, impliquées dans l’état de crise. C’est à partir de ce point qu’on peut se situer dans un champ du transitionnel, à savoir un temps de passage et en même temps un espace de construction et de créativité. C’est à cet endroit que la crise participe du sujet et qu’il est possible de formuler que le sujet se saisit dans la crise, se dépose en elle, non sans le risque de sa propre perte, de s’y abandonner en tout ou partie. C’est pourquoi il faut bien entendre que, sous la crise, se dessinent un choix ou un partage entre plusieurs voies.

Je pense au récit d’un jeune placé par l’Aide sociale à l’enfance qui faisait des fugues à répétition sans que ces crises puissent être saisies directement par rapport à sa situation quotidienne qui allait plutôt mieux. L’équipe cherchait désespérément à comprendre pourquoi il fuguait et rien n’y faisait pour faire cesser ces disparitions : répression, compréhension, cela se répétait comme quelque chose qui n’arrive pas à s’élaborer. En fait, ce jeune, beaucoup plus tard, a pu raconter que ce qui le tenait dans ces fugues n’était ni l’éloignement ni la fuite ; qu’il se cachait pour pouvoir voir les autres le chercher. Ce qu’il mettait en jeu c’était de pouvoir « se faire chercher ». Rappelons que le « se faire » peut se saisir comme le troisième temps de la pulsion. En effet ces trois temps définis par Freud sont pour le verbe voir : « voir », « être vu » et « se faire voir[3] ». Lacan dans son retour à Freud note que ce qui est spécifique au troisième temps c’est « se faire » où l’Autre se trouve inclus dans le circuit[4]. Ce dont cet adolescent jouissait en fuguant, c’était de pouvoir « se faire manquant » pour l’autre et de voir ses éducateurs le rechercher. C’était un geste qui, tout en répétant son abandon primordial, permettait au sujet d’être actif dans cet abandon, puisque c’est lui qui le mettait en acte. Et, de surcroît, cet acte lui ouvrait la possibilité de voir l’équipe abandonnée en quête de lui. Si l’autre me cherche, c’est qu’il tient à moi. La question d’être perdu pour l’autre s’était jouée pour lui depuis l’enfance, à répétition, et ces fugues ont été un moyen de s’en saisir dans un mouvement de réversion où il se perdait pour l’autre, où il abandonnait l’autre plutôt que le contraire : se faire abandonner par l’autre. On voit bien dans cet exemple comment subtilement le sujet peut reprendre un élément de son histoire en le jouant à sa manière. Mais dans ce moment précis, si quelqu’un lui avait donné la clé de son acte en lui disant pourquoi il fuguait, il n’aurait pas forcément pu s’en saisir.

Crise et psychose

Certaines crises, en faisant rupture, vont permettre au sujet de trouver et d’élaborer d’autres repères. Une crise psychotique peut se traduire par un délire faisant intervenir des éléments non reconnus par le sujet. Cela peut constituer une façon d’inscrire un réel qui n’a pas pu se symboliser. L’effondrement interne déclenché par un événement symbolique que le sujet ne peut pas intégrer peut être à la source d’une crise. Un délire, aussi énigmatique soit-il dans un premier temps, peut se travailler et créer l’occasion de rechercher quelque chose de son histoire qui n’a pas pu être transmis[5]. Pour Freud, la folie procède avec méthode et contient un morceau de vérité historique[6]. Dans l’introduction au Président Schreber, il écrit : « Ce que nous prenons pour une production morbide, la formation du délire est en réalité une tentative de guérison, une reconstruction[7]. » C’est ce qui peut permettre au sujet d’élaborer quelque chose sur l’effondrement interne qu’il ressent. Et cette dimension de construction est importante à saisir et à travailler dans le transfert. Car la crise est un moment de réel, d’effraction où il y a beaucoup d’angoisse. Mais n’oublions pas que c’est aussi un moment d’appel à lecture où le sujet peut se saisir d’une rencontre, s’il trouve à être entendu…

Et pour une version plus marrane du mot crise, je citerai le texte d’ouverture du premier numéro de temps marranes[8]. Les auteurs y font référence à la crise sans précédent initiée par la question marrane qui brouille les signes de la filiation, en changeant de nom, en prenant des « alias », en interrompant le cours si ancien des généalogies. Dans la suite de ce texte, ils explicitent ce que signifient pour eux ces temps marranes à savoir : « des temps de rupture, d’exil, de déracinement, de confusion des langues, des croyances, des sexes, mais qui néanmoins font surgir ce qu’ont d’émancipateur, de subversif, de facteur d’espoir, des temps qui confrontent ainsi les êtres, tous les êtres à des contradictions intimes, à des convertibilités inattendues, à des paroles désajustées et inquiétantes, dans un ensemble dialectique et en suspension.» N’est ce pas une façon de rejoindre les effets de tension mais aussi d’élaboration possible générés par une crise ?

Pour conclure

Je dirai qu’il s’agit de ne pas se laisser enfermer dans une logique d’évaluation ou de développement avec une norme et des critères définis d’avance. Il s’agit d’« autoriser » un sujet ouvert à ses propres inventions aussi bien qu’à ses défaillances sans y voir les manifestations a priori d’une cassure ou d’un égarement. Ainsi je reviendrai à l’étymologie du mot crise qui vient du grec krisis qui veut dire « jugement ». Ce mot est employé en médecine pour désigner le moment où va se décider la guérison ou la mort. Mais il signifie aussi « décision » et nous met ainsi sur la voie de ce par quoi un sujet peut en être un effet (d’une décision) qui donne une direction à son existence. A cet égard, je crois qu’il est important de percevoir ces moments de crise dans leur dynamisme évolutif de transition, de liaison, et c’est à cet endroit que la crise, comme franchissement et passage, peut venir constituer un temps essentiel de vérité d’un sujet. S. W.

[1] Du grec klastos, brisé ; c’est une forme possible de la crise d’agitation marquée par le bris d’objets comme manifestation violente d’agressivité.

[2] Michel Foucault, Le Pouvoir psychiatrique, cours au Collège de France, 1973-1974, Paris, Gallimard-Seuil, 2003, p. 248-250

[3] Sigmund Freud, Pulsions et destins des pulsions, Métapsychologie, Paris, Gallimard, 1974, p. 30.

[4] Jacques Lacan, Les Quatre Concepts fondamentaux de la psychanalyse, Paris, Seuil, 1974, p. 153.

[5] Simone Wiener, « Le délire serait-il une tentative d’inventer un mythe ? », dans Délire et Construction, sous la direction de F. Chaumon, Toulouse, Érès, 2002.

[6] Freud, Constructions dans l’analyse, Résultats, idées, problèmes II, Paris, Puf, 1992, p. 279.

[7] Freud, Le Président Schreber, Les cinq psychanalyses, Paris, Puf, 1995.

[8] Paule Pérez, Claude Corman, « L’entaille du commencement », dans le numéro 0 de la version électronique de temps-marranes.info.